【活在危城】

談起以色列的街道,荷槍實彈的士兵必定是最具代表性的景象。以色列女性必須義務服兵役,男女士兵比例為1:1,有些部隊女兵數目甚至比男士兵更多。我很好奇,這班感覺上很難以親近的女兵真實生活其實是怎樣的,膽粗粗聯絡以色列國防軍(IDF)嘗試安排採訪,卻一直沒有回覆,以為機會渺茫之際,在回香港前三天,軍隊竟然安排到我們入軍營採訪,我們就成為首個走進Beitar Illit軍營的傳媒。

隨軍方提供的座標,坐的士找了一會才找到入口。我們這次來到耶路撒冷旁邊城市Beitar Illit附近的軍營,門外戒備深嚴,鐵絲網門鋪上了麻線網,完全看不到裏面情況。穿上偵察背心、一身軍事裝備和通訊設備的年輕女兵Lee出來接應我們。是次受訪的是國防軍的搜救部隊,Lee已在隊中當兵三年半,現在她是部隊指揮官。

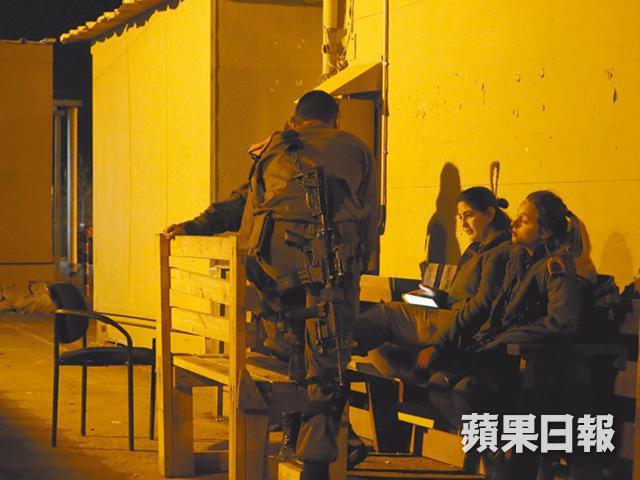

以色列憲法規定,年滿18歲的國民必須服兵役,男子服役三年,女子服役兩年,但很多人也自願入戰鬥部隊延長服役。服役後就轉為預備役,即後備軍人,準備隨時作戰。隨Lee在營地走了一圈,每天維持8小時執勤、8小時休息的士兵,有些剛完成任務,在休憩區跟同僚聊天;有些在準備當晚光明節點燈晚餐,飯堂大聲播着搖滾音樂,氣氛輕鬆,完全沒有想像中的嚴肅緊湊,「我們都是開心的人,所以常放這種音樂。」Lee神氣笑着介紹營中的一切。

行軍迅速 步兵裝備重30公斤

軍營面積不大,約佔四個籃球場,軍隊需要按戰略需要和軍事日程,每三至六個月搬軍營一次,因此,我們成為了全球首家參觀這軍營的傳媒。除了男女宿舍,還有飯堂、健身區、休閒室、迷你猶太會堂等。營地設施都就地取材,例如露天健身區,是以廢棄鐵器臨時建造的。但因為他們兩天內就遷營,我們到訪時,休閒室、健身區已清空。

以色列830萬人口,現時國防軍現役部隊有17萬人,預備役人員有44.5萬,兵力不算特別強,但動員速度極快。極端傳統派猶太教徒一直被豁免兵役,2017年以色列最高法院卻宣判將廢止他們延遲或免役的特權,不久將來,以色列會真正全民皆兵。女人當兵可有特別待遇?Lee告訴我們男女都一視同仁,背上同樣的武器,同樣要衝鋒陷陣,前線女步兵一身裝備最重可達30公斤,「剛服兵役時我們有很多訓練,怎樣使用槍、怎樣跑得快一點、怎樣讓身體背上更多重量、怎樣在倒塌的樓房中救人等,我們是搜救部隊,所以這部份尤其重要。」

居以港女 難理解無止境衝突

沒有救援任務時,部隊就開裝甲車在城市巡邏,確保猶太定居點、城市內的阿拉伯車輛和道路也沒有危險。「以色列的女兵都堅強能幹,我們大可選擇軍隊中的文職工作,但我們都希望當真正軍人,證明自己,表現不比男軍人差。」

隨Lee登上他們平日用以巡邏的裝甲車,成為了畢生難忘的經驗。漆黑的車廂中後座只有靠窗的單人位置,還未坐定,士兵們就叮囑我們必須扣上安全帶,因為裝甲車有一定危險。以防彈鋼鐵材料製造的軍車搖搖晃晃,發出聲響,當時已是黃昏時間,車廂顯得更黑,窗口狹小,不知道自己身在何處。雖然只是上軍車在城市繞了一圈,但已能感受到行軍打仗的不安恐懼。很多以色列女兵都自願延長服役,有些只有17歲,只要得到父母或監護人許可就提早進軍隊。到底需要多大勇氣和精神力量,才能在這個應該享受着自由的黃金時期,背上整個國家、民族的命運,行軍打仗?

以色列人一直活在無邊恐懼中,骨子裏的不安感如形隨影,20年前開始一浪接一浪恐怖襲擊,大至遠程導彈、各種炸彈爆炸,小至隨時隨地的刀槍襲擊,讓以色列人只能以嚴密安檢,設立哨站保護自己。想起住在以色列多年的香港女子Achutan,曾為以色列人沒有安全感解畫,認為世人某程度上都誤解以色列,「以色列很無辜,被不斷放炮彈, 卻被人說成主動發動戰爭。巴勒斯坦人心中是沒有以色列的,這國家不應該存在,即使以色列提出了不同和平方案。」她續指巴勒斯坦以難民國家身份接收到世界各地的捐款,早有條件立國,「政府收到了捐款不建立新地方,不為孩子提供教育,只用錢製造武器攻擊以色列。如果你真的為了人民好,怎會無止境要他們承受衝突的傷害,母親也不會叫孩子去自殺式炸彈襲擊,炸死別人同時炸死自己吧?」

「他們只有18、19歲,我也只有21歲,但我已負責帶着一隊25人部隊,要照顧、帶領他們。在這個年紀我們已要作戰、開槍、擲手榴彈,保護自己和家人,這其實很荒謬,也沒有人會真正明白,沒有人能親身經歷我們面對的一切。」已做到分隊指揮官的Lee雖然風趣幽默、口齒伶俐,但講起認真事來沉實成熟,就如她所言,以色列孩子都早熟、有使命感,或許他們性格特質注定要跟國家命脈連在一起。

「我沒試過參與戰爭,但我曾在2006年遇過戰爭。 那時第一個想法是我長大後要參軍,如果有天真的要作戰,我也準備好了,我想保護自己、我的家庭和所愛的以色列。」Lee對我說。

travel memo

簽證:持特區護照毋須簽證

機票:乘搭國泰航空直航前往以色列特拉維夫,來回連稅$6,079起

匯率:1港元約兌0.47以色列新錫克爾 (ILS)

鳴謝:國泰航空

記者:王秋婷

攝影:張志孟

部份圖片由受訪者提供