【胚芽故事】

見藏香師仁青德哲,先依藏族之禮,雙手合十,一躬身,如拜見一尊佛。藏人好像都身形魁梧、皮膚黝黑,他把長鬈髮整齊地綁在腦後,手握佛珠,以同樣的姿態回禮。在拉薩製作藏香13年,他上山採摘植物作草藥香料時遇過兇猛野獸,爬遍崎嶇沒路的山,從山上採藥到製香都一手包辦,所製香品更是布達拉宮、大昭寺的供香,他說:「供給布達拉宮也好,供到其他寺廟也好,給我的朋友也好,我覺得都是一樣。只要有人喜歡我的藏香,我就覺得我的藏香好,就會很開心。」

早前仁青德哲應台灣菩薩寺邀請在香港專賣佛教禮品的「漢礼」舉行分享會。

製香13年 越學越不懂

談吐幽默的仁青德哲,對藏香卻很嚴肅。首次來港,他看到跑車奔馳而過,眼珠隨即緊追着車尾燈,一聲讚嘆,像孩子遇到驚奇事。他對香港的認識來自兒時看的港產片。「我不認識漢字,以前更聽不懂漢語。只是看到很多人駕着車啊,就很喜歡看。我們是在農村長大,看到這樣的大城市,就特別喜歡。」他不曾嚮往大城市的繁華生活,篤信佛教的他,始終安於現狀。以藏語為母語,普通話全靠聊天習得,他未必能把藏香深奧的學問都解說清楚,只能一再強調:「藏香沒那麼容易做。」

「每次有人叫我老師,我都覺得很不自在。我們藏族有句話,13年根本不算甚麼時間,根本達不到收徒弟的水平。」眼光銳利而堅定的他,竟苦惱地說:「我學了製藏香13年,現在不懂的事特別多。真的,越學越不懂得。」

尊重大自然 植物懂微笑

在仁青德哲眼中,所謂藏香,是以藏區喜馬拉雅山脈上的植物所製成的香品,燃點後香氣瀰漫,能通過人體經脈強身健體。每年7月至10月,他都會上山採植物。縱然只有他一人採摘、製香,但他說藏香非由他一人之力製成,而是仰賴動植物的幫助。因此,採植物時要尊重大自然,每次上山前都要先念經,「採植物時一定要微笑,只要你微笑,植物便會微笑。」誠心邀請植物到家裏作客;同一種植物在陰坡與陽坡生長,功效都會有所不同,所以草藥必須自採;因金屬器具會令植物藥效大打折扣,因此必須手製。

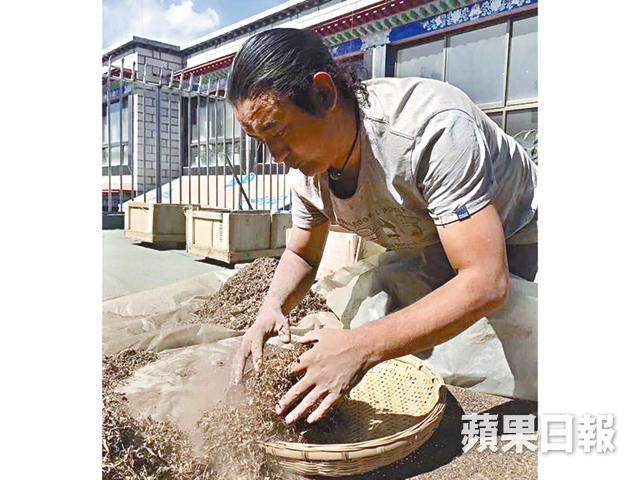

採集植物後,必須等到翌年3月才把植物磨粉、發酵、加工,到7月才能製成藏香。炮製藥材的過程大有學問,不同的植物需用不同方法,單單是水就分有雪山水、河水、潮水,他解釋:「有的只用雪山水,有的用湖水、河水,總之有各種的方法炮製。」採集植物過程艱苦,工序如此繁複,難道不曾想過放棄?「做藏香13年,是很辛苦,真的很辛苦。到山裏去的時候,受過傷很多次。危險的動物也碰過很多次,但放棄,我從沒想過。」

他笑着說:「我有朋友跟我說,仁青德哲,你不會死在縣裏,你會死在山上。為文化、為這個藝術而死,我覺得非常值得。」

曾是商人之子 磕頭到拉薩

仁青德哲的爸爸曾是四川阿壩縣的商人,後來負債纍纍,重病纏身。父親去世後,仁青德哲和哥哥回到父親創業的拉薩,每天清晨起床賣煤還債。3年後還清債務,2002年拜得拉薩的藏香大師為師,一年後學成離開。想當初他之所以會製香,全為了學一門手藝,賺一點錢。「做出藏香後,我就知道藏香的文化蘊含非常厲害。我根本跟不上這個文化,非常非常大的一個文化。」

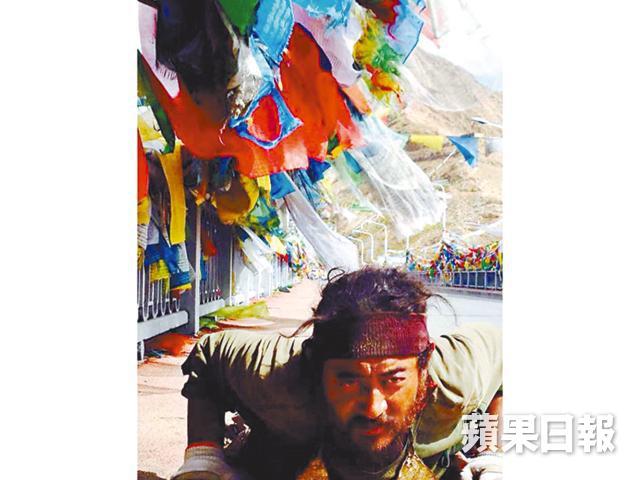

學製藏香多年,仁青德哲依然隨身戴着父親的佛珠,每天念經,希望爸爸能夠成佛。製藏香10年時,他帶着爸爸的骨灰,從故鄉四川阿壩縣磕長頭到拉薩,作為製香10年給自己的「一點點功課」,思考藏香,也思考生命。2,000公里的旅途,他足足用了7個月完成,途中還被藏獒咬得遍體鱗傷。一隻腳受了傷,家人紛紛勸他放棄,「我沒辦法,我一定要做好這件事。我還有一隻腳,可以往前爬;就算兩條腿都沒有了,我的靈魂也能走到拉薩。」

「我堅持的事一定要做到。」但他不忘強調:「這很常見,對藏族人來說,是非常非常簡單的一件事。」旅途過後,他道出感悟:「人生很短,做不到很多事,很多事都沒辦法計劃,所以能做多少就做多少。」他續說:「我更有興趣做藏香,更希望把事做好。」

最大心願 傳承下一代

因為宗教信仰,他還相信因果,相信輪迴,相信人一定要行善積德。他還記得那年18,爸爸說男子一定要到天葬塔幫忙,仁青德哲負責把屍體剁開切塊,讓禿鷹食用。箇中點滴,他依然歷歷在目。他記得行惡的人,屍體容易腐爛發臭,連禿鷹也不願意吃;相反,行善的人,禿鷹把他們的屍體吃光光,把他們的靈魂帶到極樂世界。

現在他一年出產藏香3,000盒,供奉給寺廟、送贈親朋後便所剩無幾,收入微薄,還有部份用作領養尼泊爾的孤兒、出錢買藥救助尼泊爾人。

他說:「人的生命是非常短暫的。晚上睡覺,明天早上能否起來,誰也不知道。所以要做非常有用、善良的事。做了的話,死在路上也好,死在山林裏也好,我也不會後悔。」

「我最大的心願,就是把藏香傳承到下一代人的手裏。」

手製藏香需時一年

從每年7月至10月上山採摘植物開始,到翌天3月,仁青德哲把植物磨製草藥、加工,到7月才能製成藏香。每天製藥前,他都會先點香、念經。

每種植物的處理方法都不同,他每次製香,也會祈求人人健康快樂。

把藥材磨粉、混合後,就可用牛角擠香器擠出一條條的線香。至於擠香器為何要以牛角製成,他坦言:「我也不清楚。」

記者:譚舒雅

攝影:伍永健

部份圖片由受訪者提供