【故味重嚐】

他與夫人對坐分吃,她未還動手,他已將食物朝自己的碟上夾,好像想先吃為快,接着卻溫柔地將面前的碟和她交換,「我哋啲鬼佬係咁樣夾嘢食畀女士。」

中葡混血兒Michael Franco就是這麼一個風度翩翩的「廚房佬」。他原是遊艇會總經理,退休後在西貢與太太經營一家葡萄牙小餐館,年多前搬到尖沙嘴。退休的「細藝」是一份困身的正職。嗜甜的他覺得街外的甜品令人提不起勁,鑽研了超過三十道葡國甜食擺上餐牌,他說:「甜品是用來勾啲客返嚟。」當中有一道「葡式西多」,還勾起幾十年前的回憶。

西方人都十分重視聖誕及除夕日,每逢佳節必大搞派對。家中三十呎的長餐枱、在廚房忙到出煙的嫲嫲、大人酒杯中喝剩的酒,像蜜糖引螞蟻一樣吸引着他和弟弟,還有吃不完的食物……葡式西多的味道,讓他回想兒時過節的種種。那是嫲嫲在一家團聚時必煮的一道菜,葡國傳統甜點,又稱Rabanadas。賣相與臭豆腐有幾分似,外層的脆衣蘸滿啡糖和肉桂粉,裏面卻像一塊天然海綿吸滿牛奶。淋上葡國風情的砵酒汁,滿足小孩裝大人喝酒的一鋪癮。

夠晒環保 貪隔夜豬仔包夠乾身

外脆內軟的竅門是麵包不要貪新鮮,「做菜要有些環保意識,有隔夜麵包千萬不要丟掉。」Michael用的是餐廳自製的豬仔包,賣剩的放雪櫃,第二天拿來做葡式西多。隔夜麵包夠乾身,吸牛奶效果更好,不會過腍。將麵包切成立方體,先浸牛奶,再蘸蛋漿,落熱油炸至金黃,再鋪滿肉桂粉和糖。一支紅砵酒與半支紅莓汁慢火煮到掛汁淋面點綴,酸酸甜甜,也可解膩。

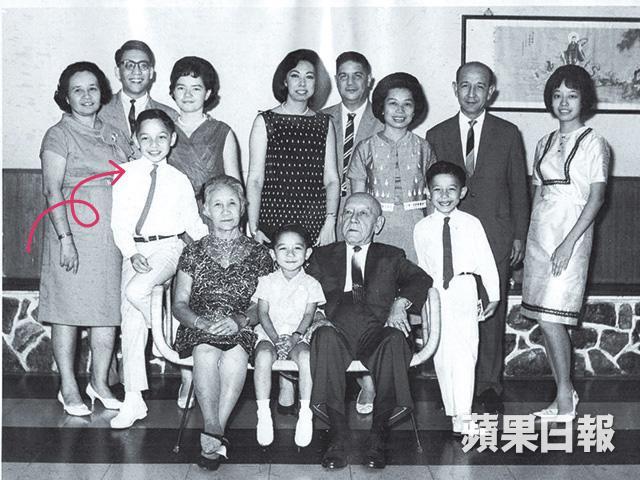

餐廳牆壁上掛了葡萄牙前總統Manuel Jose de Arriaga的肖像,每次解釋與他的血緣,Michael都有口難言。轉去英語頻道,終於弄明白,他的曾祖母(爺爺的母親)是總統先生的女兒,算是大人物的後代。

難怪昔日的家裏能容下三十呎長的餐枱!每年的喜慶節日,都放滿嫲嫲炮製的節慶食品,除了葡式西多,還放了香橙蛋糕、蜜餞蛋糕、蜜汁焗火腿、馬介休球、芝士波、肥仔炒飯、海鮮湯、烤豬肋骨……盆子空了?嫲嫲立即入廚房補貨。Michael說,一家人在聖誕節早上去完教堂回家後就開始吃,家中大門全天開着,親戚朋友鄰居來串門子,吃東西喝砵酒玩啤牌搓麻雀(居港葡國人也懂得麻雀耍樂!)甚至蹺着二郎腿甚麼都不做,總之大家走在一起,只為團聚。

家裏有「媽姐」可以使喚,也有媳婦能幫忙,偏偏阿嫲就是要走入熱廚房,「她在這些日子是揸莊的,千萬不要和她爭,個個都讚好吃,她就開心,她覺得辛苦是應份的。」被媽姐「大倌」前「大倌」後稱呼的Michael也喜歡溜進廚房故作殷勤,其實是因為跟住嫲嫲有口福,都是出於為食。

半葡半中 拆完聖誕禮物𢭃利是

父親是葡萄牙人,母親是中國人,一家在香港生活,日常餐桌上左一盆燉牛尾右一碟梅菜蒸豬肉,半中半葡,恰似他的容貌。在他的家,鬼佬的聖誕和華人的農曆新年兩個節都要守,十二月廳裏放完杉樹,正月緊接放大桔;拆了聖誕禮物沒多久,又有利是𢭃;嘆完葡式西多,好快又有蘿蔔糕。在Michael看來,兩個節日都是同一回事——吃的穿的玩的送的佈置的儘管不同,到最後主題都是團圓。

對比五十年前家裏擠了三十多人的光景,現在過節的氣氛冷清不少。父母仙遊後,三個弟弟移居外地,很難叫他們特地回來聚首一堂。五姊弟連同伴侶、子女人齊過節,可能十年才有一次。每次有機會聚頭,Michael一定會重現阿嫲的拿手菜式。有一回,弟弟吃了他的肥仔炒飯,雙眼泛淚,說那是兒時的味道。讓人感動的食物,終歸是背後的故事。

葡匯咪走雞葡國餐廳

尖沙嘴彌敦道118-130號美麗華廣場二期1樓167號舖

採訪:蔡欣恩

攝影:周文禧