【詠物誌】

幾年前看第86屆奧斯卡最佳紀錄短片獎得主《The Lady in Number 6: Music Saved My Life》(暫譯:《樂不可支》),故事深深打動我。它拍的是世界上最老的納粹集中營倖存者和鋼琴家、當時109歲的Alice Herz-Sommer。她1942年起被送到納粹集中營,家散人亡,還要上台為犯人們演奏,為納粹拍攝歌舞昇平的宣傳片。透過她和琴音的穿梭回溯,詮釋了音樂的力量。老人在奧斯卡頒獎前七天悄悄地走了,享年110歲,留下了一台飽歷風霜的鋼琴。

我聽過無數有關鋼琴的故事,在黑、白鍵之間有無限色彩,所以也特別喜歡找鋼琴的歷史。好多年前在美國紐約大都會藝術博物館看過「擊弦鍵琴發明者」Bartolomeo Cristofori(1655-1731)製造的世界第一台四個八度的鋼琴,生產於1720年,看到也一樣感動。看《樂不可支》時就想,如果能到德國看Bartolomeo的另一出品就好了,他一生設計了約20台鋼琴,但目前只有三台公開展出,除了大都會藝術博物館,其餘的分別在德國萊比錫(Leipzig)及意大利羅馬。

最近終於去了一趟音樂之都Leipzig,不少偉大的音樂家如巴哈、舒曼、馬勒等都留下腳毛。急不及待到格拉西博物館(Grassi Museum)朝聖,這座散發濃厚art deco藝術風格的建築,是全德國最大的樂器博物館,展示了從文藝復興到當代最重要的樂器製造技術時期逾5,000件樂器,就包括出自這位意大利佛羅倫斯Medici家族的樂器製作師Bartolomeo之手、世界上最古老的古鋼琴。

1726年製造 只有49個琴鍵

這座生產於1726年的古鋼琴是保存下來而品相最好的古老擊弦鋼琴,自然成了鎮館之寶。Bartolomeo 1709年以撥弦古鋼琴為原型,製作出一架被稱為具有「強弱音變化的古鋼琴」,在鋼琴上採用了以弦槌擊弦發音的機械裝置,代替了過去撥弦古鋼琴用動物羽管波動琴弦發音的機械裝置,通過手指觸鍵來直接控制聲音的變化。

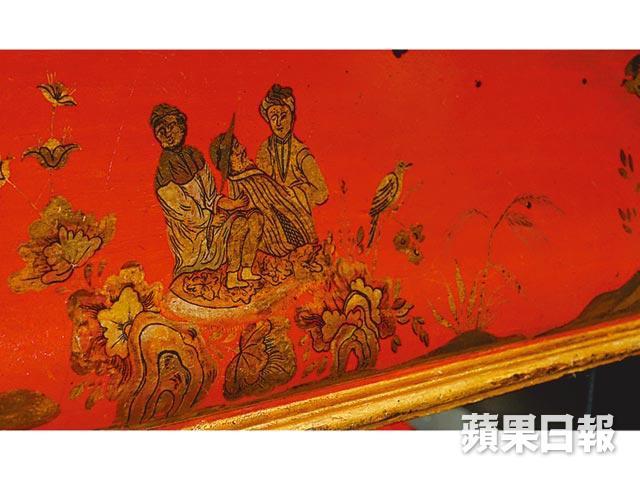

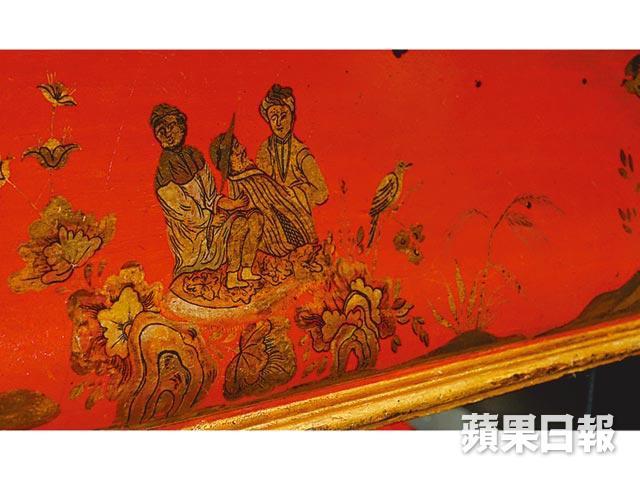

古時有樂器的都是大戶人家或貴族,故用樂器也特別講究,尤其鋼琴不少都手繪了風景或圖案,處處表現主人的獨特品味,所以博物館所藏鋼琴不少都在琴板上手繪了畫,由樂器提升至觀賞與演奏並重的藝術品。

近看眼前這座木製三角古鋼琴,塗上了亮麗的啡紅色油彩配以金邊,色彩和琴上的圖案保存良好。琴鍵較現代鋼琴的88個琴鍵少約一半,只有49個。最有趣的是,琴身畫有不少圖案,近看竟是具中國特色的人與物,西方面孔坐在有蓮花圖案的石頭上,旁邊也有東方畫功的花鳥繪畫,其中更有老外手拿望遠鏡遊園的景象,而園境更是中國式的亭台樓閣,十分有趣的東西合璧。

問在場的導賞員何以西方最早古鋼琴會有東方圖案?她說因為十七世紀歐洲吹起中國風(Chinoiserie),十八世紀更成為風行全歐洲的國際最潮時尚,更展現於各種藝術類型,不同地區也各自有不同演繹,這鋼琴珍貴之處也在於呈現了當時的熱潮。

一言驚醒,這鋼琴提醒我一個畫面:1700年「太陽王」路易十四是中國迷,會寫信予康熙,為慶祝新世紀的到來,也要表現他時刻走在時代尖端,在凡爾賽宮ballroom舉行盛大舞會時曾出現中國服cosplay,更霸氣地由一頂八人大轎抬出場,贏得全場呼叫聲和眼球。

撰文、攝影:鄭天儀