【顯影】

三十年前,馮漢紀用硬物在顯影中的即影即有照片上進行刮畫,被破壞的感光劑在照片上顯示出不同的顏色,最後的畫面儼如油畫。「影像的表達有好多種形式,不一定要局限在相機。」年屆八旬的馮漢紀一直是香港攝影教育的重要推手,桃李滿門的同時,他也是一位充滿實驗及前衞精神的攝影家。作為香港國際攝影節的壓軸展覽,最近他舉辦大型回顧展,展出1980年至今的多組照片,有黑白、有彩色,也有用電腦製作出來的概念性影像。

1980年代,任教香港理工學院的馮漢紀遇到瓶頸,毅然前往芝加哥修讀藝術碩士。「最大改變是心態,以前大家會叫你影相佬或攝影師,是有標籤的,去到那邊大家都會說是藝術工作者,只不過我是用攝影來表達。」展覽有部份作品是關於他的芝加哥歲月:最初踏足美國時,他曾感迷惘,在一幅《In a Cage》作品中,馮漢紀以六張照片加上文字來表達這種情緒,或多或少是受美國攝影師Duane Michals影響。

當年在香港教書時,他一直無法靜下心來創作,反倒是到芝加哥後,拍攝了許多人像作品。除了在的士高裏拍攝造型奇異的龐克少年,他的一系列拍攝同學的肖像中,也安排了拍攝者(自己)與被攝者一同進入畫面——著名評論家桑塔格(Susan Sontag)將相機比喻為一種武器,馮漢紀想探討的是,當操控相機的人同時入鏡,這種意義會否有所改變。

兩年的進修經歷,擴闊了馮漢紀的攝影視野,間接影響了後來的創作,不太拘泥於攝影的形式與媒介,這在他的「前衞視點」作品裏可見一斑。九七回歸後翌年,他創作的「蝴蝶夢系列」充滿實驗性質,用一個製作三維風景的軟件來創作出不存在的風景,將虛擬的蝴蝶置身不同的環境,顛覆攝影的定義。蝴蝶有蛻變的象徵,畫面中的蝴蝶時而困於籠中,時而躺於火海,究竟是莊周夢蝶,還是回歸後的隱喻,而今看來或更有同感。

人拍大好山河 他拍小巷百態

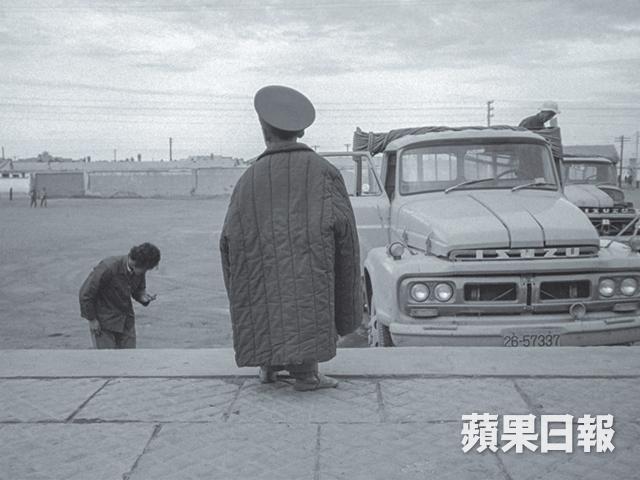

馮漢紀孩童時代已遊走於兩岸四地,生於廣州,不久後移居香港,日治時期在澳門度過,及後又前往台灣讀醫。躲過文革,1978年改革開放後,他成為第一批較早進入中國大陸拍攝的攝影家。當時他正於理工學院任教,每年用暑假閒暇時間前往北京、深圳、青海、雲南等城市拍攝,為那個純真年代留下最後倩影。在沙龍攝影非常活躍的1960及1970年代,馮漢紀也曾是「龍友」,及後他發現自己格格不入,轉而拍攝社會紀實的畫面。當沙龍攝影師忙於發掘祖國的大好河山時,他卻把鏡頭對準了街道小巷的人生百態。

「我會說是直接攝影,拍攝時是很隨意的。」拍攝前他沒有任何預設的構思,也沒有追求唯美的構圖:胡同裏的途人、街邊的小販、巴士上的乘客,每個畫面似乎都是漫不經心的,有種淡然的詩意,然而畫面中的細節卻值得細細回味。後來他捨易取難,以中片幅相機取代135mm相機,拍攝了連南瑤族自治縣、青海、雲南等少數民族及鄉郊環境,同樣沒有風光旖旎的畫面,反而以樸實的鏡頭記錄他們的生活——這些都構成了馮漢紀的「中國,我的中國」系列作品。

在推行改革開放的同時,鄧小平也批評了毛澤東時代的個人崇拜現象,其時許多地方的毛像都被拆卸。有次馮漢紀在南京一間紀念館偶然見到毛像,深感意外,畢竟在大城市較為罕見,然而萌生拍攝「毛澤東系列」作品時,已是千禧年的事:他在廣東、雲南、香港及東南亞等地拍攝毛像,其中一張照片裏的毛澤東雕塑舉着招牌領導人的手勢,牆上掛着寫有「鸞鳳和鳴」的掛毯,違和感十足。「不論世人對他的評價好或不好,作為上世紀最有影響力的中國人,我想用照片去呈現這樣一個現象。」

《時/空:暫如照片》

日期:即日起至12月19日

時間:10:00am - 8:00pm

地址:香港藝術中心包氏畫廊

顯影( http://www.facebook.com/PhotogStory)

是個關注影像及攝影師故事的平台,採訪香港及國際攝影師之餘,也會從日常生活入手,重溫經典照片背後故事。