【西九故事】

等了廿年 12月開鑼1月開幕

曾經推倒重來、擾攘廿年的西九文化區第一個大型場地「戲曲中心」建了八年、耗資27億港元,終於竣工在即,12月開鑼,明年1月20日正式開幕,邀得90歲的白雪仙親自監製開幕戲寶《再世紅梅記》。西九管理局表演藝術行政總監茹國烈親自帶筆者參觀部份已建好的戲曲中心設施,一柱一檐要落實不易,他邊解構邊談願景:「老實講,行內都等了這個空間很久了。粵劇是非物質文化遺產,遺產喎?即是有價值的東西。戲曲中心如何在空間與高度呈現這種價值?她是為傳承戲曲文化而設的世界級表演場地。」

西九這個熱廚房(活火山更貼切吧)第一個BB在爭議、鞭撻聲中出世,身處戲曲中心中庭的茹國烈自然感慨萬分,「我未做過如此建築項目,由選址、設計、建造到開幕,足足有八年時間。最大感觸是由構想到落實經歷很漫長,由模擬的設計圖,到真正落實,都經過重重商討,以前也幻想過她的模樣,但不站立此地感受不到。」

戲曲中心於2013年9月24日動工,佔地28,164平方米,樓高八層,照顧各類型戲曲活動所需。從廣東道走進戲曲中心門口是半開放的「門常開」公共空間,茹國烈形容中庭在熙來攘往的鬧市營造「大笪地」的親民感覺,「戲曲是一個好接地氣的文化形式;同時作為文化遺產,我們也在建築上凸顯戲曲的級數與位置,經營和管理時也沿於設計師的理念去做。」

2400公噸劇院 拔地而建俯視維港

一樓是中式酒樓、茶館劇場和賣紀念品的店;二樓是排練室、演講廳和工作坊;四樓是一個可容納1,073個座位的大劇院,作殿堂級節目演出。西九董事局主席唐英年講過,中國有367種地方戲曲,將會在戲曲中心起碼上演一次,讓香港成為中國的戲曲中心,也是世界的歌劇中心。

適逢明年是粵劇被列入「非物質文化遺產」的10周年,戲曲中心似乎是一件合時的禮物,也肩負一種承擔。將負重2,400公噸的大劇院升至頂層,為地下的中庭騰出開放空間有象徵意義,蘊藏建築師的心思,也是令茹國烈最感動的空間。

當觀眾在大劇院走出來時可俯瞰維多利亞港,怎會不感動?「香港沒有一個劇院升高至離地100呎興建,那是香港最高的劇院……戲棚或舊式劇院看到的粵劇從來很親民,但它同時是香港最重要與精緻的文化遺產,所以建築上大劇院凸顯出殿堂級的高度。」

西九如此標誌性的建築自然吸引各地著名建築師投標,結果戲曲中心由香港呂元祥建築師與溫哥華譚秉榮建築師聯合組成有限公司的設計勝出。可惜,在2016年建築工程如火如荼之際,便傳來譚秉榮(Bing Thom)在香港開會途中腦溢血猝逝噩耗,終年75歲。譚秉榮早年接受傳媒訪問時,解釋戲曲中心設計概念源於中國的傳統綵燈,外牆以舞台常見的佈幕為設計,並加入月拱門圖案,中心四個角落都向公眾開放,並有空中花園,除提供開揚海景的休息角落,也可增強整個中心的自然採光和通風。

回想起與譚秉榮共事,茹國烈顯然又一番感觸。「過去半年行入中亭空間,就會想起Bing。因為建築成本不斷上升時間又緊逼,過去六七年商討設計時和他爭拗很多。如果他現在尚在,在這空間我們應會爭論不休,很不幸他在建築未完成便離開我們,不能在建成後和我們一起講這個故事。」

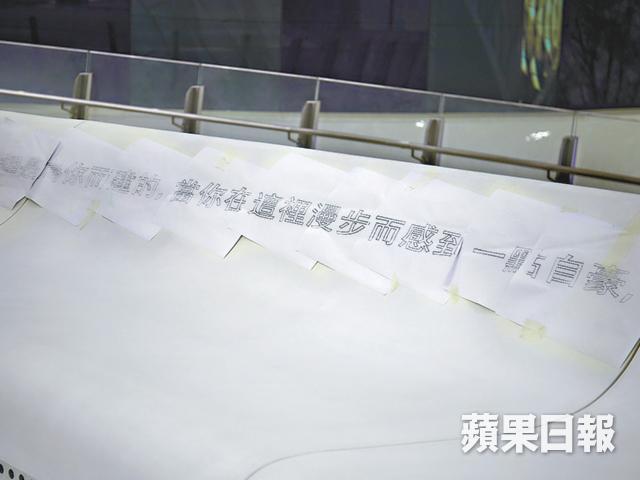

建築師開會途中猝逝 長凳為君留

長住加拿大的港人譚秉榮以戲曲中心為他「回歸」的首個項目,可惜他未能親睹自己的作品。茹國烈形容譚秉榮在港出生,八九歲離開香港移民加拿大,成為成功的建築師,策建戲曲中心本身也是一個香港故事。茹國烈透露,「管方會在我們爭辯最多的中庭白色長凳上刻上他的名句,開幕期間會請他的家人揭幕。」名句是甚麼?暫且不揭盅。

Xiqu命名風波 管理局企硬

戲曲中心一直在爭議聲中建成,連英文名被譯為「Xiqu Centre」時,也曾引發社會討論,被揶揄是「私處中心」。有市民向管理局建議戲曲中心譯名改用「Chinese Opera House」,但最終西九也「企硬」。

「這建築物是用來維護一個文化遺產的。戲曲繙譯為Chinese Opera已有過百年歷史,是一個錯和不妥當的名字。當我們要戲曲中心命名時,我真的不想在下一個百年它仍然是錯。要有歷史感、文化傳承感,必須堅持。」

有粵劇界質疑戲曲中心相比其他場地的租金較高,擔心只淪為硬件一件,做不到推動戲曲之責,茹國烈如此平反,「戲曲面對的問題是新觀眾不夠,現在大部份是看了戲幾十年的觀眾,看粵劇變成了習慣。這是一個殿堂級表演場地,有世界級配套,我覺得新觀眾願意多付十元八塊享用,戲曲中心不只是一幢建築。」

經歷多番質疑,一路走來,他強調管方方向沒有偏離過。「這是一個戲曲中心,而不是粵劇中心,定位是一個更大的概念。」茹國烈說。

戲曲中心亦將由12月30日至明年1月6日對外開放,舉辦一連8日的免費節目和活動,並由八和會館在開放日上演《碧天賀壽》及《六國大封相》;免費門票將於12月11日起接受網上登記。

茶館劇場 邊飲茶邊睇戲

茶館劇場是茹國烈提出興建的,靈感源自他2009年在蘇州考察貝聿銘操刀的蘇州博物館,旁有個忠王府舊建築中式戲台,可以邊賞戲邊飲杯茶食個包,他一見難忘,決定引入戲曲中心。

「看戲二三十年,我未試過在傳統中國環境看戲,這個方形三面的舞台,與觀眾與表演者的關係很有趣,很親切又型。無論中國古代的湯顯祖,還是西方莎士比亞,世界古典劇場是共通的,可以做莎士比亞劇目,香港從來沒有這種舞台。」茹國烈侃侃而談。茶館劇場有最多200個座位,主要是演出經典折子戲,準備上演劇目「粵•樂•茶韻」將由粵劇老倌羅家英擔任藝術策劃及導演,新秀擔綱演出。

「六柱」解密 暗合戲班結構

根據戲曲中心已故建築師譚秉榮的設計藍圖,這龐然大物的結構,以六條大柱承托起整個大劇院。茹國烈透露,「粵劇也有『六柱制』,不同戲班都有六個行當與角色承托起整個團或劇目,這是最有趣的巧合。」根據已故資深劇評人黎鍵所著的《香港粵劇敘論》介紹,早期「六柱」以武生為首位,大概上世紀三十年代初便得出了以下名銜及次序排列,即文武生、正印花旦、丑生、武生、二幫花旦、小生。戲曲中心的「骨幹」與粵劇行當內涵的不謀而合,相信譚秉榮也始料未及。

採訪:鄭天儀

攝影:潘志恆、林君輝 (部份圖片由西九管理局提供)