【捍衞粵語】

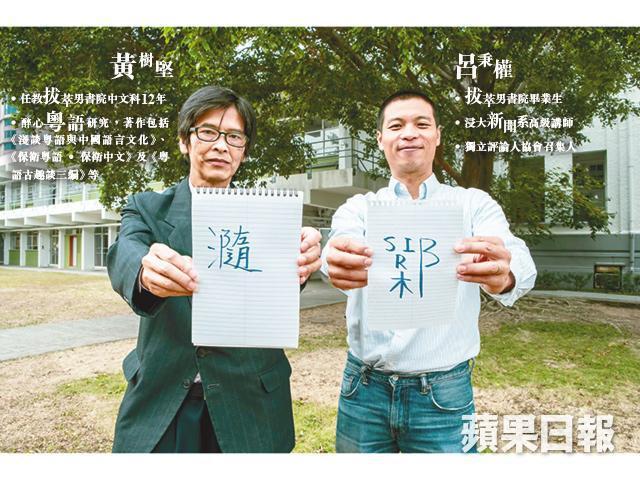

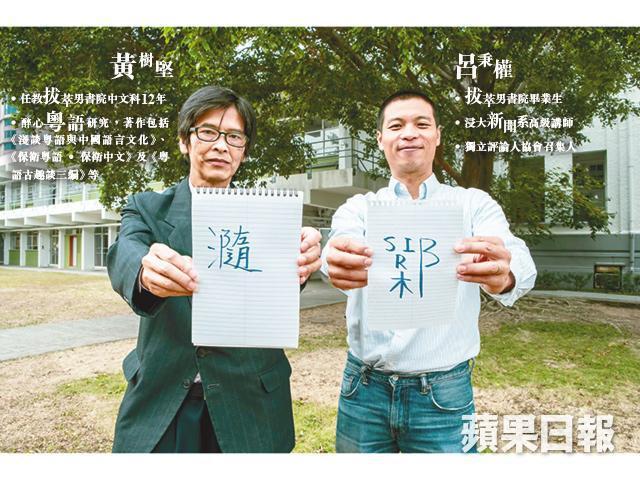

教育局局長楊潤雄上月又點火頭,質疑香港應否繼續以粵語教授中文。醉心粵語研究的拔萃男書院前老師黃樹堅忿忿不平,直言輕視粵語乃係「死路一條」,長遠將導致廣東話滅亡!時事評論員呂秉權對此亦深表關注,恰巧呂氏為黃老師昔日門生,我們於是安排一次師生對談,由粵語趣談講到廣東話傳承危機,期望大眾引起關注。

拔萃年代的呂秉權出名反斗調皮,又活躍於學界辯論,是典型男校風頭躉。任教中文多年的黃老師則一派讀書人模樣,舉止溫文謙遜,說話輕聲細語,與面前門生可謂兩個極端。記者有幸跟呂氏做過同窗,當年此君曾經言之鑿鑿,說其花名「呂Bell」的「Bell」真有其字,寫法為「宀」加「B-E-L-L」云云,博得同學仔捧腹。回想起來,這笑點比《新紮師妹》的「方鍾Sir」還早了十年。

聖賢古語變奏 孟子也「求其」

難得今次跟老師對談,他劈頭就拿《新》片開玩笑:「老師,方鍾Sir個『Sir』字其實有冇得寫?」大概見慣這傢伙的小丑把戲,黃老師不慌不忙說:「如果英文嗰個『Sir』梗係無關啦,但如果你要寫『Sir』滑梯個『Sir』呢,應該用呢個……」說罷隨即寫在拍紙簿了一個「瀡」字:「根據宋朝《集韻》呢本書,佢嘅解法就係『滑也』。」有趣的是,原來《新紮師妹》的「紮」古文亦有正寫——黃老師的著作《粵語古趣談三編》提到,「紮」本字應為「茁」,《廣韻》和《集韻》均有記載。其義則是「草初生出地皃」,可見符合「新紮」一詞嶄露頭角之意。

大家作為廣東人,相信都有呂秉權心目中的疑問:「廣東話有好多字我哋會用,好似『求求其其』呀,『乜乜物物』呀……呢啲係咪得個講字,定係寫得到、有源流搵得返?」聽黃老師解說,你會發現早見於古文的粵語詞其實遠比大家想像中多,「唔少『口』字邊嘅字係有本來一個正確寫法。」例如「不」(唔)、「來」(嚟)、「爾」(「呢個」的「呢」字),統統有古字可用。就連「求其」兩個字原來都有出處,「我認為啦,『求其』呢係出自孟子嘅:『學問之道無他,求其放心而已矣』。」據老師講,修辭學有所謂『藏詞』的手法,現今我們口語說「求其」實則是藏了「放心」兩個字。當然,孟子講的「放心」和我們說的「求其」意思上有少許差異,相信是粵人借用聖賢古語的變奏。老師又舉了下面幾個粵語字例,不但有根有據,而且由來相當過癮。

無知,也許是文化傳承最大障礙。有主張普教中的所謂專家強調,粵語只是一派「方言」,甚至普羅大眾亦妄自菲薄,以為廣東話難登大雅之堂。看在黃老師眼裏,這一切實在是無知所害,「好多人以為普通話嘅詞一定文雅過粵語,其實啱啱相反。我哋寫語體文唔可以用粵語去寫,並唔係因為我哋『俗』,而係因為我哋雅得滯。」他的理據簡單易明,「漢族人通常都認為越古就越雅嘅,係咪先?所以有『古雅』呢個詞語吖嘛。偏偏粵語裏面就有好多文言詞喺度,所以咪『雅得滯』,唔寫得落語體文囉。」

「生仔」好文雅 宋朝已「好嘢」

黃老師給呂秉權舉了個例:「譬如『生仔』,講個『仔』字都有人以為俗嗰喎。但係『生仔』我哋講咗三千幾年喇。」原來「生仔」一詞早在甲骨文經已出現,老師查閱馬如森編撰的《新版殷墟甲骨文實用字典》,證實當中有記載「仔」字,而且用法與「子」相通。該書作者舉出的應用例子,正正有「生仔」兩個字。「而『生小孩』個『孩』字,甲骨文係冇嘅。咁『生小孩』點解會文雅得過『生仔』呢?」曾長駐內地當新聞記者的呂秉權亦不忘補白:「北方話,或者我哋寫文章,有時講『生仔』就寫『生產』,似乎仲有啲歧義,好似工廠生產咁,唔人性化。」

令筆者深感孤陋寡聞的,是一句簡單不過的廣東話:「好嘢」。若不是老師指點,還不知道三歲小朋友都會講的歡呼,原來也有出處:「『好嘢』個『嘢』字其實即係「也」字,之乎者也個也字。」宋朝《廣韻》有修錄「也」,當中列舉的同音字則包括「野」。元曲《同樂院燕青博魚》第三折便有如此一段對白:「好也!好也!如今都綁下在死囚牢裏去了。看你可有本事再來殺我。」而把「也」字的讀音念成「野」,相信則是語言久經年月的變化所至。

聽過一輪語言考古,呂秉權不禁要問:「粵語有咁多好嘅字,但係你寫落去老師又會改咗你,點解始終入唔到文?」本身教過幾十年中文,黃老師自然理解當中原委,「我哋又唔好怪老師。寫語體文係要畀全世界嘅漢族人睇。你寫粵語詞落去,唔識粵語係睇唔明嘅。但係咁唔代表我哋啲詞係唔見得人。」之不過歸根究柢,如今許多人貶粵語而褒語體文,這種偏見最初從何而來?

粵語被貶 雅俗偏見而來?

呂秉權再追問:「既然粵語咁古雅,咁點解我哋香港人成日有個錯覺,覺得粵語係好通俗甚至係粗俗,難登大雅之堂?」對此,黃老師認為大家要先了解語體文的發展背景,「大家諗返吓,胡適、陳獨秀當年點解要搞白話文運動呀?因為佢哋唔鍾意文言文吖嘛。文言文距離佢哋嘅口語太遠呀。」胡、陳二人操北方話,眼見同鄉因為文言文艱澀以致讀書寫字都有困難,難免憂心。「佢哋認為,點解唔可以我把口咁講就咁寫出嚟啫,容易好多吖嘛。但係要留意,佢哋從來冇話過文言文係『俗』嘅。」可惜現代人不明所以,以為語體不用粵詞就等於粵語通俗,學校老師又鮮有跟學生研究粵詞發音,久而久之便形成偏見。

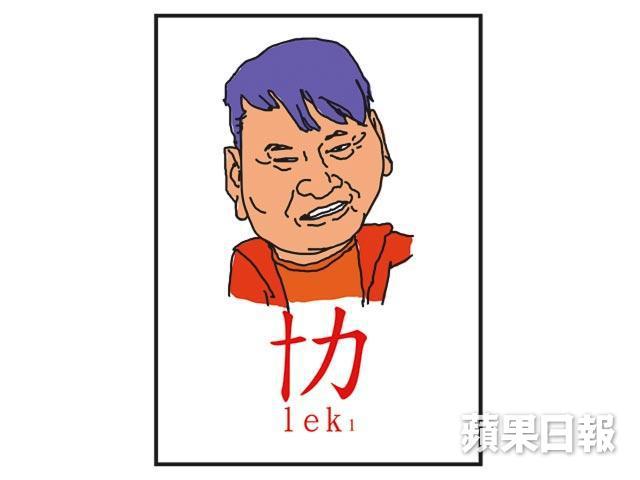

例:阿㔹(阿叻)

㔹,東漢《說文解字》早有記載,意為「才十人也」。黃老師:「即係話才能係十倍於常人,咁就係『㔹』喇。」 呂秉權亂入:「你睇返今時今日,『叻』字變成『口、力』,得把口,好似我咁樣,哈哈。」在記者看來,當今得把口的「㔹人」非廢老代表「荷蘭叻」莫屬。

例:阿懋整餅

黃老師:「『懋』,其實就係『阿茂阿壽』嗰個阿茂嘅本字。」根據遼朝的字書《龍龕手鏡》,此字解作「愚痴貌也」。呂秉權亂入:「咁點解『阿懋』一定要配阿壽,好似啲英文課本Peter一定要配Mary?」黃老師:「你睇上海話都仲有用『阿壽』嘅,意思即係話人哋土頭土腦,唔識人情世故。咁同我哋『阿懋』係咪好相襯呀?」

例:靚到丼一聲

據黃老師講,1,800多年前《說文解字》已經出現「丼」,即篆文的「井」字,中間那一「點」代表取井水用的甕缸。到隸書時期「點」被省略,成為如今大家慣用的「井」。後來宋人把古字「丼」另作別解:據《集韻》記載,「丼」讀成「抌」(dam2),就是「投物井中聲」的意思。那麼「丼」字怎麼會扯到「靚到丼一聲」呢?老師認為可能跟「沉魚落雁」這成語有關──水中魚兒看到美人不禁自慚形穢,「丼一聲」潛水去也。

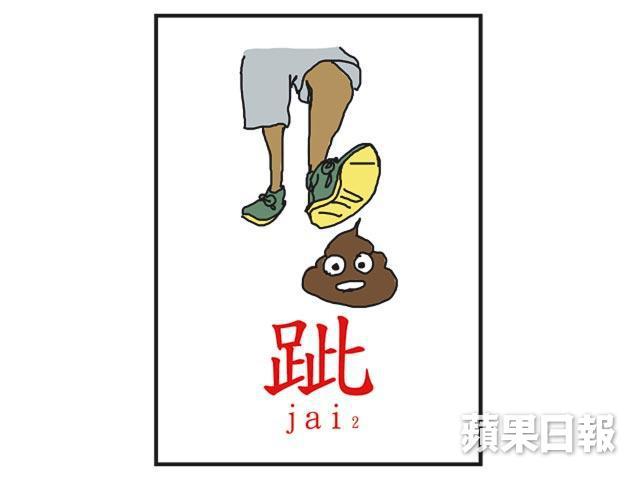

例:跐屎

字早在戰國時代《莊子》.《秋水》已有記載:「且彼方跐黃泉而登大皇」,意思就是「踏」。此字古音讀「zaai2」,即「寨」的陰上讀法;不過據黃老師考究,「z-」有不少轉讀「j-」的例子,故後人將「跐」讀成「jaai2」亦不足為奇。

採訪:張育嘉

攝影:吳煒豪