【野人周記】

仍記得十年前到箱根第一次參加「日本毅行者」的「驚喜」:完成後三個月,忽然收到日本樂施會電郵,通知我們獲得當年的「Closest to Target」獎。事前不知道有這個獎項,大會曾要求呈交一份行程計劃,填寫預計到達每個檢查站的時間,我們的實際行程與計劃書非常接近,所以得獎。獎品是四面「旗」,以我們的理解,應該是可以掛在牆上的錦旗吧。一星期後,「錦旗」終於到手,原來是一面五米長的「鯉魚旗」。那年日本毅行者在五月中舉行,剛好是五月五「男孩節」後不久,凡家中有男孩的,按傳統都會掛起色彩繽紛的綢布鯉魚旗,保佑平安健康,毅行途中也見到鯉魚旗滿天飄揚,確是壯觀。日本人視鯉魚為力量和勇氣的象徵,很合適作毅行者獎品,但收到特大鯉魚旗,確又十分頭痛,不過這是一項榮譽,縱然無法展示,也會好好收藏。

毅行的緣,始自1995年,連續當了十一年的香港「毅行者」,之後斷斷續續也參加了三屆「日本毅行者」,其間仍繼續參與支援其他毅行隊伍。香港的長途越野賽近年越來越多,熱愛遠足的自己,卻一直只鍾情毅行者,主要是其為扶貧籌募的性質。保持一貫為扶貧工作籌款的傳統,頌揚一起走過百里崎嶇山路的毅力與團隊精神,廿多年來,毅行者活動的形式和參加者的心態,其實也在不斷變化。有參加者是為了挑戰自己,也有為了建立團隊精神;有隊伍決心爭取更快的完成時間,也有團隊千方百計為活動減廢,用近四十小時沿途撿拾垃圾。

日本取消速度獎 村民備熱食支援

籌款活動,知名度當然是越高越好,大會雖設表揚毅力和籌款獎項,只是公眾仍覺得「跑得快」比較吸引,冠軍隊伍明顯地更能成為鎂光燈焦點,面對傳媒時,大會也只能在這方面放重一點,其實也是無奈,當年特意設立「超級毅行者」組別,安排在最早時段出發,用意明顯不過。要走完一百公里,隊友間互相扶持,支援團隊的努力付出,同等重要,但一些支援操作的問題近年開始浮現,部份支援團體長期佔用最佳位置,當中包括公眾設施,未能體諒其他同樣需要休息的毅行者。

香港毅行者是此項慈善活動的鼻祖,無疑也辦得最成功,參加名額供不應求,但大家也許漸漸忘記,辛苦的走完一百公里,最終為的是希望以毅力感動更多人,捐出更多善款,其他的收穫,都是額外附加價值。三次日本毅行者的經驗,引起自己一些思考。在日本,毅行者的支援主要由大會提供,私家支援是有的,但都是小規模,不分彼此的民間支援,反而不少。位於八十公里檢查站的小山町幾乎全鎮出動,聚集街道兩旁手持日英雙語標語牌打氣,更在會館食堂為毅行者炮製煮物,年幼女童軍送上親手做的「晴天娃娃」布偶,讓已是在疲累與痛楚交織之中行走的參加者感動不已。活動近年遷往福島縣安達太良山區,地點更偏遠,但民間應援絲毫不減,夜深時分步入大玉山村,同樣的受到全村男女老幼的歡迎,還有各種熱騰騰的食物。

其實日本毅行者早在第二屆已經取消了競賽活動中最受歡迎和最有吸引力的速度獎項,不希望參加者奔跑,是為了避免打擾毅行途中其他步道使用者,尤其是狹窄山路上超越的險象環生。各隊伍呈交大會的行程計劃,對人手和物流調配安排固然有幫助,特意為按計劃完成路程的隊伍設立一個獎,是明顯的鼓勵。如何看待「毅行者」,其實也是一種生活態度:人生不必是一場競賽,能力各有不同,也毋須定要勝過別人,按自己能力定出適合的目標和計劃,努力以赴,達到目標,也是一種成功。況且除了終點,途中還有其他美好的事物。

撰文:Daniel-C

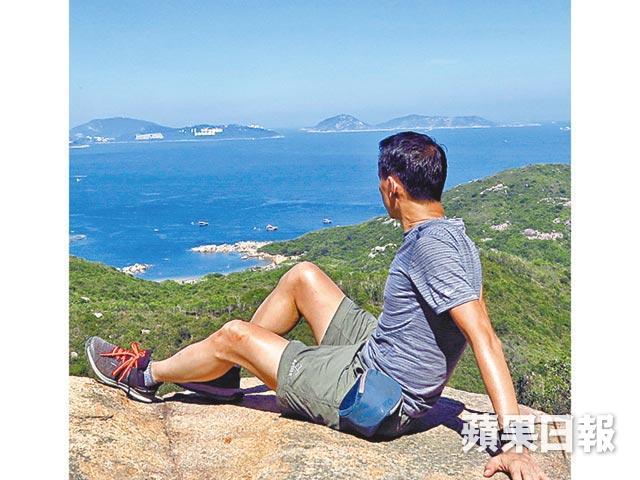

好山愛水的城市野人