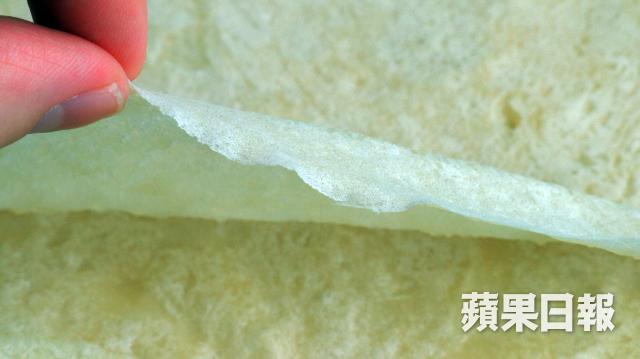

揉、搓、打、捏、燒,七十後郭金地天未光便起身預備材料,日復日的重複以上工序。「這鐵爐溫度達150度,以前學藝未精時經常燙傷。」他邊說話,邊用右手揮動麵團,轉夠八個圈便將其輕摔落爐面,印出一塊僅厚一毫米的薄餅。未幾,他徒手放在薄餅面測溫,熟透後沿邊緣撕出輕薄透光的餅皮,粗魯一點都必定弄破。

中國移民引入 歷經三代傳承

郭源發手工薄餅自1938年開業,至今已傳到第三代。創辦人正是郭金地的爺爺,祖籍福建,移民新加坡時帶進薄餅食譜,加入甜醬、花生碎等新加坡的味道特色做改良,研發出現時的口味。薄如紙的麵皮,鋪上餡料捲起,是傳統老一輩的早茶點心。郭金地闡釋:「提起新加坡,很多遊客只聯想到海南雞飯、肉骨茶、辣椒蟹,但其實薄餅也是新加坡的傳統美食。」

市面雖有不少賣薄餅的餐廳,但堅持人手開粉、搓皮的舖頭就萬中無一。這個早上,郭金地如常扛起一大袋25公斤的麵粉,倒進木桶,混入油和鹽,加水攪拌。「這是傳統做法,現在大多數都用機器代勞。可是電動的力度過大,會破壞麵團的韌度,還是用手摸索和混和最好。」他的手瓜活像一個人肉攪拌器,輕柔有力地發打麵團,眨眼間弄得滿頭大汗。「打到如豆腐般滑溜,就知道差不多了。」語畢滿意地將成品擱置一旁,靜待發酵。

手藝傳男不傳女

等候了一小時,金地不知從哪拿出貌似划龍舟的木槳,一板一板地舂打剛才的麵團。麵團不時充起氣泡,秒速之間又變成薄膜爆破。只見他手臂起勁舞動木棒,汗水大滴大滴的滑下臉頰。「父親本來不想我加入這個行業,太辛苦了!」可惜歲月催人老,父親做到六十幾歲,家族生意無人接手,金地於是決心放棄正職,重返舖頭承繼家業。他更大搞新意思,着手網絡宣傳,並正將舊店裝修成博物館,乘機推廣手工薄餅源遠流長的文化。

最後一個步驟——壓皮,是入門最先學的基本功。「掌握好麵團的手感,才能進而學習怎樣製作麵團。」金地與幾位表兄弟馬不停蹄地黏出一塊又一塊的薄餅皮,原來手做薄餅的手藝從來都只傳男丁,婦人就只負責煮餡料及包薄餅。「一路燒,麵團便越來越燙,因此要時不時放回木桶,揑一團新的出來繼續做。」他們的摩打手猶如變戲法,看得人目瞪口呆。「機製麵團相對水狀,手打才能做出這樣挺身的質地,吃起來不會像橡膠。」果真,包入鮮蝦、沙葛、紅蘿蔔、炸脆脆等食材,餅皮薄嫩得一咬即破,溢出甜辣混醬,細嚼煙韌輕盈。以後再講新加坡本土美食,就不要遺忘這塊有溫度、富人情味的手打薄餅了。

郭源發如切薄餅 Kway Guan Huat Joo Chiat Popiah and Kueh Pie Tie

地址:54 Joo Chiat Place, Singapore

營業時間:9am至2pm(只有周末供應現成薄餅套餐)

記者:陳海利

攝影:伍慶泉

免費下載全新〈籽想去台北〉旅遊指南|travelseed.hk