【劇場人語】

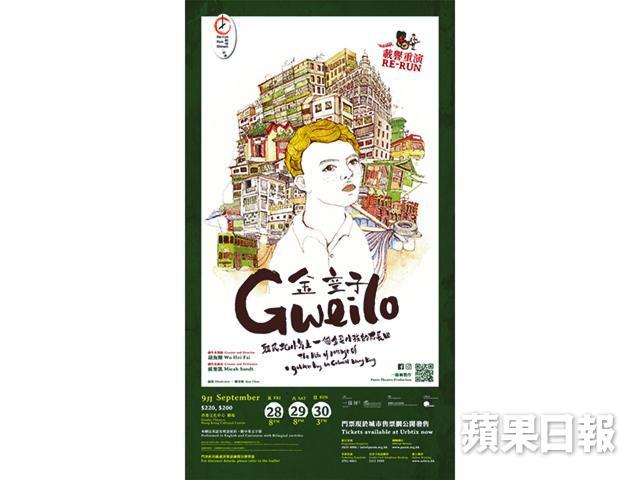

要挑選一本讓外國人認識香港的書,英國作家Martin Booth的《Gweilo: Memories of a Hong Kong Childhood》(2004)必定榜上有名。這本自傳既是他的童年回憶,也是五十年代香港的眾生相——九龍城寨包娼庇賭、人力車伕愛抽鴉片。劇場導演胡海輝兩年前將這本書改編成《金童子》,這個月重現舞台。

胡海輝幾年前創作《金童子》時,先要煩惱往哪裏找個金髮藍眼還會廣東話的洋人演出,總不能又找年屆半百的澳洲電視演員河國榮,飾演書中只得11歲的主角。誰知他招考演員時來了一位金髮藍眼真會廣東話的孫麥凱(Micah Sandt),28歲的他打扮得像個大細路。

分飾多角 父親妓女小孩洋人華人

最重要的是,眼前這位「金童子」跟書中的「Gweilo」(鬼佬)背景相若,五十年代,Martin Booth跟隨隸屬英國海軍的父親遷居香港,常在港九街頭尋幽探秘,因而學會一點廣東話。孫麥凱幼時跟法國父親和芬蘭母親先遷往台灣,八十年代移居香港愉景灣,就讀坪洲樹春學校。孫麥凱說:「我跟Martin Booth的其中一個分別是,他只會說一點廣東話,但我是用廣東話讀完小學,後來父母覺得我不能不學英文,我到中學才讀國際學校。」他記得中學第一堂驚訝萬分,因為他腦海裏的老師都是黃面孔的,沒想到也有白人執教鞭。

《Gweilo》書中寫的是Martin Booth眼中的五十年代香港,《金童子》劇場則由孫麥凱一人飾演多角──他既是尋幽探秘的小孩,也演孤僻酗酒的父親,還化身樂善好施、深愛香港的母親。這天他綵排往九龍城寨探險一幕,他是坐在案頭輕撥紅扇子的妓女,向一臉好奇的金童子招手,當然金童子也是他自己,拿着一雙筷子玩得不亦樂乎。

孫麥凱遊走大人小孩、男兒女子、洋人華人一眾角色之間,關鍵是要把眼神、聲線、姿勢和語氣揮灑自如。他在梳化上眉也不揚,用不同口音的英語這麼回答:「我很喜歡模仿不同地方的口音,一人飾演多角也不是第一次,劇場不需要真實,因為劇場的魔力就是要誘騙觀眾的想像。」

靠觀眾想像 藤籃代表九龍城寨

《金童子》沒有叫人驚艷的舞台佈景,觀眾請自行想像書中描述細緻的鴉片館、石硤尾大火等情景。胡海輝說:「劇場的情景是跟觀眾一起創造的,我們以藤籃代表九龍城寨,靠旁白和燈光讓大家產生想像,劇場觀眾的理解力更高。」

《金童子》在2016年上演時贏得不俗評價,這兩年間,孫麥凱完成紐約大學蒂施藝術學院的碩士學位,主修音樂劇創作,這次為《金童子》包辦所有歌曲創作,一人分飾多角之餘還得自彈自唱。這次劇本結構比初演時緊密,不着緊的劇情枝葉通通刪去,從而塑造一個外國人在殖民香港的故事。

其實《金童子》是胡海輝的「流徙三部曲」的最終一回,前兩部曲《流徙之女》和《黃面佬》訴說華人在異鄉的故事,這回則寫外國人在香港的故事。他說:「這幾年大家都在討論香港人身份,我希望令觀眾思考,香港怎麼是我們的家。」早就以香港為家的孫麥凱說:「我回法國不會覺得自己受當地人歡迎,但香港不同,只要你真心願意融入這個地方,香港人都會歡迎你的,這就是香港這麼特別的原因。」

金童子Gweilo

時間:

9月28-29日8:00pm、9月30日3:00pm

地點:香港文化中心劇場

票價:$220、$200

採訪:呂珠玲

攝影:鄭明川