【胚芽故事】

教會將業權土地改變用途,與發展商合作興建項目時有聽聞。從1989年大埔的聖基道兒童院在聖公會與長實合作下改建為豪宅鹿茵山莊,到去年有教會擬將位於半山的三級歷史建築香港佑寧堂改建為住宅項目,教會的迦南美地與地產商看準的一塊商業靚地,原來沒多大差別。

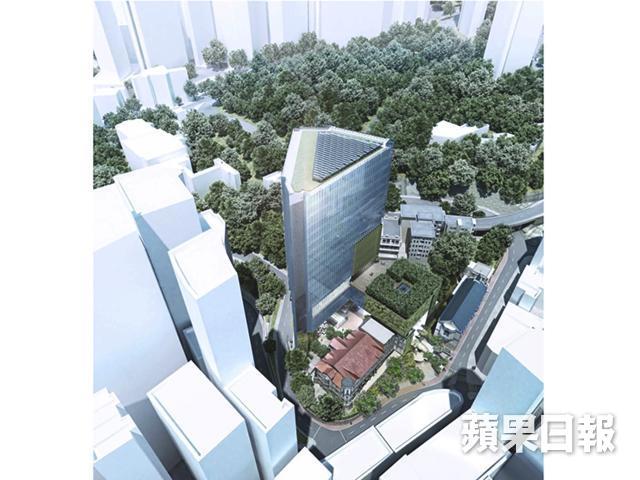

聖公會擬於中環主教山的歷史建築群中插針式興建25層高私營醫院。雖保留該地段3座始建於1848年的一級歷史建築(會督府、聖保羅堂、教會禮賓樓),但是評級稍次的另外一座二級歷史建築僅保留外牆。自2017年黃竹坑的港怡醫院啟用後,現時全港12間私營醫院,有6間位於港島區。是否值得在古蹟地帶大興土木建醫院?居民有話說。

40年中環街坊羅雅寧特別記得,上月中西區區議員甘乃威解釋他為何反對聖公會的計劃,「他說,他不是反對發展,不是反對興建醫院,而是反對在主教山興建醫院。」

車多路窄 日常已塞爆

中西區區議員許智𥧌憶述,去年1月聖公會教省秘書長管浩鳴來到區議會,交出一份於主教山興建25層高醫院的計劃書。醫院主樓將於主教山的港中醫院舊址興建,並要拆卸數座鄰近沒有評級的建築物,提供293張病床及90個車位。擬建醫院呈三角形,並指為保留歷史建築,空間有限,只能往高空發展。

「2011年聖公會提交過興建社會服務大樓及住宅的方案,修改地契並獲政府批准,將主教山部份發展用地與畢拉山金文泰道的地段交換,但遭到當地居民強烈反對。」他指,聖公會聲稱區內因公營醫院那打素醫院遷往他區,而需要興建私院。「這叫偷換概念,要是說法成立何不興建公立醫院?何況中西區居民習慣到瑪麗醫院或律敦治求醫,除非有保險,一般市民不會貿然入住私院。」

「全港目前12家私院,有一半位於港島區,但是港島區人口只佔全港人口15%。」羅雅寧是街坊,也是中西區關注組成員。她說多年來中環舊城區車多路窄,半山的車輛從堅道至上亞厘畢道和己連拿利的交匯處,沿路往下走直到雪廠街,其間又有從荷李活道、雲咸街的車流匯入。每日中午之後開始車多,有等老闆下班的車、有接放學的車,還有旅遊巴,總會大塞車。主教山正處於以上幾條交通要道之間,她認為醫院落成後,不但破壞舊城區歷史建築的整體性,更勢必加劇交通負荷。

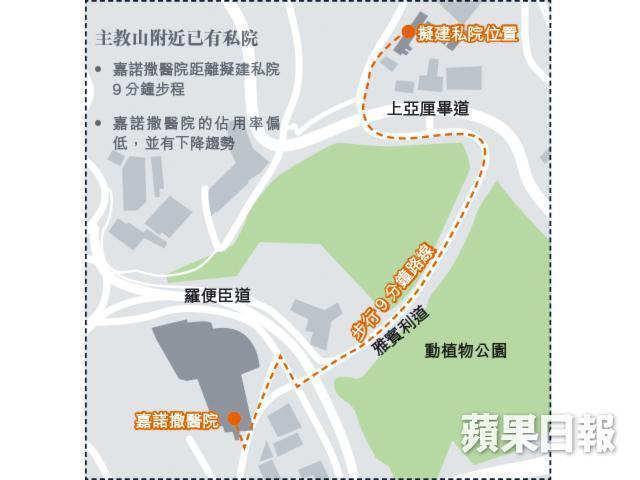

幾分鐘步程 嘉諾撒佔用率低

定居舊山頂道21年的洋街坊Melanie Moore說,其實從主教山往半山走五分鐘,便已有私院嘉諾撒醫院,批評建新醫院的建議多餘。「幾年前嘉諾撒醫院擴建,增加不少床位,這項工程令半山交通一度擠塞。我不理解聖公會興建醫院的決定,也相信本區居民未至非常缺乏醫療資源。」

根據2014至2015年私營醫院病床的平均佔用率統計,嘉諾撒醫院的佔用率維持三成,更從2014年的39.3%下跌至2015年的37.8%。羅雅寧認為,按私院的分佈比例,新界區更應該興建新醫院,而非在半山區的主教山的古蹟地帶動工。

羅雅寧和另一成員張朝敦認為,真正的「寓保育於發展」,需要考慮原有歷史建築群的整體性與連貫性,讓一座遠高於其他歷史建築的醫院一柱擎天,「主教山」頓成「醫院山」,與附近的舊牛奶公司倉庫(藝穗會)、會督府、禮賓府、前終審法院及聖約翰座堂等古蹟格格不入。

然而,聖公會持有地契,即使市民到立法會申訴部求助,他們的意見也難以造成影響,聖公會至今仍未就計劃提供詳細工程、交通及文物評估,讓公眾知情。關注組正訴諸城規會,「我們希望引入heritage precinct zoning,即文物專區的概念,使主教山及政府山一帶的建築設有發展及高度限制,才可望將來有適當的發展。」張朝敦說。

採訪:陳銘智

拍攝:梁志永