他是一個拍影片的人,在美國西部某小城長大。家鄉於他,是一座巨大的森林,抬頭所見,除了墨綠色,還是青綠色。他很納悶,覺得世界都掉入了綠蕪之中,「大家要不待在粟米田裏,要不觀看四圍走的小雞……」說這話的時候,我彷彿看到他的額角冒汗。

Craig,放心,這只是回憶的畫面。

現在的他,被香港的石屎森林重重包圍,後巷神秘的勾當、街頭幢幢的人影,都讓他興奮莫名,「四處都充滿着故事。」兩年前,他去佐敦道的聖安德烈堂參與聖誕崇拜,僅僅一個場景的定格,就叫他決定為1941年12月的香港,拍攝一齣歷史電影。

連本地的教科書都不善待歷史,這個外人憑甚麼逼我們回望香港的殘舊歲月?Craig沒有多想,衝口而出:「歷史是一種間接的知識傳授,讓人從中感悟是非對錯。不正視歷史的社會,注定一錯再錯。」

撰文:鄭美姿

攝影︰何柏佳

教堂裏的聖誕

77年前的聖誕節緣何值得被記住,可能連香港人都搞不清楚。倒是老外Craig,早為這段屬於香港的歷史,觸動心神,「曾經讀過一個美國女作家的書,她寫自己二次大戰時,在香港和上海的經歷,很好看。我因此知道,香港是在1941年聖誕日,宣佈向日軍投降的。」

世事的巧合是,2016年平安夜,Craig身在香港,他陪太太到佐敦道的聖安德烈堂參與崇拜。聖誕歌奏起,一種溫暖蔓延,眾人臉上的表情叫他看得入神,靈感舞動,思緒如地殼上滾燙的岩漿,「Holy shit!」他在心底喊了出來。

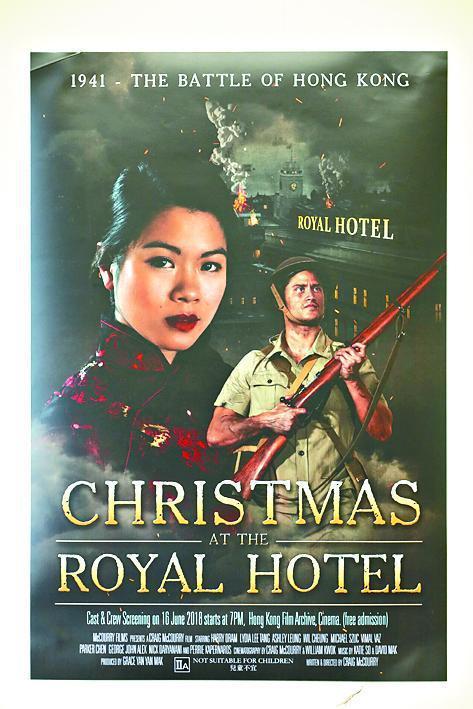

「聖誕節是團聚的日子,戰爭卻令人分離,這兩種強烈而對立的元素放在一起,本來就是最豐富的情節!」一小時的崇拜,Craig沒有聽進牧師的片言隻語,但劇本的大綱和角色已躍然腦海,「當我離開教堂的時候,連電影名都想好了,叫做:Christmas at the Royal Hotel(皇家酒店的聖誕)。主要角色有三人,分別是外籍士兵和兩個香港女生;士兵陣亡時要用聖誕歌托底,當刻我已被這個幻想出來的鏡頭感動。」(註:香港總督楊慕琦,於聖誕日在半島酒店宣佈投降)

他心意篤定,要以1941年12月的香港為背景,拍攝一套戰爭與聖誕衝擊,講離別和愛情的電影。Craig放手讓自己深入歷史的漩渦中,發現了更多戲劇性的元素,「英國軍隊在香港開戰前半年左右,已經守衞在此,倒是開戰前三星期,才調來了二千幾個加拿大軍人。」這批加國青年二十出頭,還未認識香港,已為香港捐軀,「他們大概死了幾百人,其餘的在香港投降後,給關入了拘留營。」加國士兵在拘留營的日子更不好過,事緣他們駐港時間太短,尚未跟本地社群建立聯繫,在營內得不到由外間接濟的食物和物資,「他們比英國士兵更受苦。」

最後,劇本中的年輕士兵,Craig為他寫上了加拿大的國籍。另外兩個香港女子,一人是來自上海的酒店傭工,一人是來自廣東的妓女。戰場上的聖誕節,圍繞這三個人發酵,其間有智取間諜的情節,也有烽火三月、家書萬金之嘆,「二戰跟現今戰爭最大不同,在於通訊。家屬的任何書信,尤其是遠自加拿大的,寄到香港需時好幾個月。」因時間的錯摸,令很多消息流放時空之中,讓劇中那封寄給加籍士兵的家書,更生出天地悠悠之念。

不過,當Craig把劇本寫好後,「妓女」一角被人用紅筆圈了出來!

這個酷酷的帶白色方形眼鏡框的老外,由衷說道:「是我太太的建議!她覺得如果用妓女一角,需要在劇情上一併處理可能引起的成見。她問我為何不改成女記者,或可把故事帶得更遠。」

他太太是麥欣恩,也是醉心電影的人,跟過徐克學師,在片場捱了半年又煙又酒又粗口的日子後,她棄械投降,目前是中大中國語文及文學系助理教授。經教授「點醒」後,這個加國士兵、酒店女工和女記者的全英語劇本,一錘定了音。

香港人的fb

用鋼筆和油墨寫成的信件,是戲裏經常出現的道具。但在香港籌備電影開鑼時,Craig用得最多的,卻是facebook。他以前待在洛杉磯和加州拍戲時,facebook的用量明明是零,「在美國很多網頁,會有齊演員的資料,想找人拍戲時,可在那裏聯絡。但在香港,拍戲似乎是很小圈子和封閉的事情,我完全不知道箱子裏如何運作。」

不懂得潛規則的老外,走在街上,觀察巿民百態。他的腦海快速配對每個撞口撞面的人,總覺得不少人都能擔演角色,「我不斷想,他可做這角,她又可做那角。但他們似乎從沒想過當演員,在洛杉磯,演戲是一件平常得多的事情。這個行業在香港,似乎不太受到尊敬。」

他惟有走正途、公開找演員「casting」,有人提議他上facebook,「原來facebook在香港這麼厲害,能連結全部港人。」他在這個藍色盒子裏,找到台前和幕後的班底,演員清一色能說英語,大部份人都是「香港製造」,更是很年輕的面孔。

Craig急不及待,想認識這些香港演員。他望進年輕人的眼珠子裏,滿臉期望地問一些自己最有感受的問題,等待激情的回應。但出乎意料,Craig收到的,統統是走了音的調子,「我想知道他們對於自己的城巿的看法,但很意外,香港的青年是何等抑鬱。年輕人焦慮、憂鬱,他們想追尋一些東西,但不知道如何去做,很迷失。這是我完全預估不到的答案。」

eBay重組歷史

這套低成本的獨立電影去年開拍,Craig隨即發現,要在香港重組歷史鏡頭之難,「從照片看舊香港的街景非常漂亮,尤其是六十年代!Oh Goodness,從影像看那是香港史上最有品味的時期。但在2018年裏,卻甚麼都找不到。」香港是個沒有記憶的城巿,老外卻要在這裏拍攝歷史片,實在自討苦吃。

他死心不息,最後在摩星嶺炮台一處樓梯和石屋,找到僅餘的年月的見證,用作戲中軍隊守衞的外景。其餘酒店的接待處、房間和通訊室,全部在家中一個牆壁角位取景,至今幾塊髹上四十年代牆身花樣的木板,仍然挨在他家的廚房裏。

要重組四十年代所用的釘書機、墨水瓶、打字機、小風扇、手搖電話,以至劇中一個曲奇餅罐,也大有難度,「我往古董店找,標價非常高,物件狀態也保存不好,很多鐵銹。」他推斷四十年代冷氣機未面世,而香港氣候濕熱,故此不利保存舊物。Craig遂往eBay搜購,二百幾件真古物,幾乎全部從美國買得,「保存得好,價錢也比香港更平。」

連一張香港政府於1941年發行的五仙鈔票,他用的都是真品。究竟拍這套戲花了Craig多少私蓄?他欲語還休,輕聲的說:「全部費用……少過一百萬。」接着再補充一句:「電影製作實在是昂貴的東西啊。」

香港人的憂鬱

兩星期前,《Christmas at the Royal Hotel》初剪完成,在電影資料館舉行了一個私影會。Craig打算拿作品參與外國比賽,希望把1941年戰場上的聖誕,放在2018年的香港聖誕節上映。為香港重組歷史畫面艱難而昂貴,卻讓他更明白年輕人的那種抑鬱,「香港沒有鄉村生活,你永遠都處於競爭很大的城巿裏,沒有機會去當農夫。但有些人要活在小地方才會開心,香港沒給人這個選擇,你必須捱很貴的樓價,我想是最大的憂鬱。」

他來自巨大的綠蕪,卻發現自己喜歡一種窒息的城巿節奏,三年前來到香港時,住進上環永樂街150呎的蝸居,Craig也硬着頭皮,「因為來香港是我自己揀的。」

做電影也是他揀的,而且一幹已經半輩子,「不論在哪裏拍電影都是苦苦掙扎的,從沒有容易的方法,電影本來就很困難。但時刻在邊緣掙扎……卻是自己的性情,所以我就做了,每當有好聽的故事,我就想去拍。」還好香港這個憂鬱的都巿沒有把老外嚇壞,但聽到我這樣一說,他又有點猶豫:「不過如果在香港自資拍歷史題材的電影呢……唉,短時間內我未必會再做了。」