沙頭角是一個渺無人煙的邊境地區。但是,近年沙頭角出現了一所國際學校。每天來回穿梭沙頭角的,不再只是操客家話的伶仃幾個老村民,而是嘩啦嘩啦說着流利英語的學生,令死寂的沙頭角突然展現生氣。

一間鄉下地方寂寂無聞的學校,最近被劍橋大學評為全球100所最有創意學校之一。為甚麼International College Hong Kong(ICHK)能在全球芸芸眾多學校之中脫穎而出?一切需由曾當香港警察及巴士司機的英籍校長說起。

撰文:李敏妮 攝影:梁正平

一個炎夏的早上,記者來到前身為沙頭角中學的校園,卻看不見一個學生。原來他們都在四層高的校舍班房裏上堂。不一會兒,一個滿臉短鬍、身穿藍色運動服的中年男人快步走過操場,臉上帶着一點滄桑的Toby Newton,正是ICHK的校長。

出生在倫敦市郊一條村子的Toby,大學修讀電影及文學,畢業後當上出版社助理編輯。那時,他讀了英國作家喬治.奧威爾(George Orwell)1934年出版的小說《緬甸的日子》(Burmese Days)。故事中,Orwell譴責殖民主義,批評英國的腐敗和對緬甸人的歧視。

重返校園的巴士司機

書本的情節和Orwell的經歷深深打動了Toby:「George Orwell是我最喜歡的作家之一,當緬甸是英國殖民地時,他在緬甸當警察。當時的我非常天真,我相信當警察可以保護社會,讓社會變得更美好,所以我決定來香港當警察,我想離開英國,看看這個世界。」

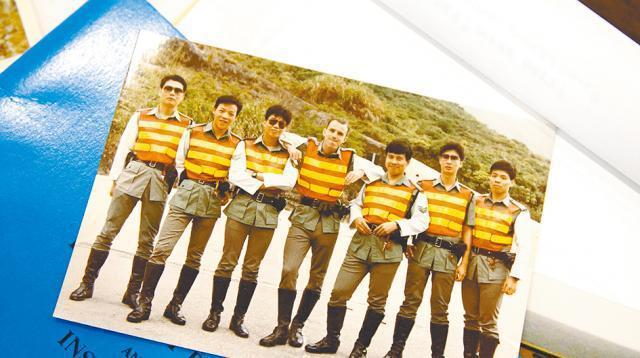

1987年,23歲的Toby隻身來到香港。當時香港是英國殖民地,跟其他英國人一樣,Toby一入職便做督察了。警察學校受訓後,他正式成為刑偵警察(CID),駐守銅鑼灣。

當警察後,他逐漸意識到很多犯罪的人都來自弱勢家庭。「我越了解他們,越意識到他們大多來自破碎家庭、父母是酗酒或吸毒的,教育程度很低。這些罪犯往往讀很少書,因此無法找到工作,又或只是做低薪的工作。」他發現這些人不斷重犯,彷彿被困在一個循環。

有一次,一名外籍男子在便利店偷了一瓶酒,Toby接報到場,發現那小偷是酗酒的,若被控,他將會失去工作。於是Toby勸說便利店經理,若偷酒賊承諾到志願組織戒酒,便不控告他,對方同意了。

當他回到警局,卻被上司痛罵。他意識到在法律面前,不是人人平等。「法律只是法律。它善待人,同時苛刻對待一些人,它給一些人機會,同時給一些人重重障礙。」

當警察的遭遇,令Toby明白到要真正幫助人,應從教育入手。1990年,他辭去督察工作,回到英國報讀教師資格證書課程。他決定當巴士司機維生和支付學費。這是一個極不容易的決定,誰能夠為了理想放棄金錢和地位呢?

無論走到人生的高山或低谷,他都樂在其中。令他最難忘的是一名酗酒的巴士售票員:「每次在公車上,他會變得越來越醉。換班時,他經常已經在巴士後面呼呼大睡,因為他沒有賣票,乘客經常免費乘車。」Toby卻從沒有告發他:「他是一個非常悲慘的人物,有着一段悲哀的過去。最後,我離開之前,他被解僱了。」

1992年,在倫敦國王學院(King's College London)修畢一年制教師資格後,Toby決定在倫敦西面貧民區的阿克頓中學(Acton High School)任教,學生大多來自工人階級,以及難民及新移民家庭。「這些學生生活在沒有桌子的家中,沒有安靜的地方做功課,許多人沒有吃早餐便上學,除了校服,他們甚麼都沒有,非常貧窮。」

面對背景複雜和沒有學習動力的學生,Toby有心無力。當時校長John Leavold的話成為他前路上的燈。「John Leavold完全相信鼓勵和期望的力量可以驅動學生的最高潛能。他的話激勵了我,這就是我想要做的。」

Toby決定在他負責的班級,推動一種「學習文化」:「首先是設立對學生很高的期望,然後告訴學生他們有能力達到的,並告訴他們只要付出努力,遵循好的建議及達到目標,他們會改善的。」奇妙的事發生了,他的學生開始愛上學習,公開考試取得佳績,遠勝以往多屆考試。

截止前夕的招聘廣告

教學生涯有喜有悲,基層出身的學生屢屢發生悲劇。Toby憶述:「我教過的兩個學生被控謀殺,當時其中一人仍然在學,亦有兩個學生被殺了。」1997年,當他那班學生相繼畢業上大學去時,Toby也跟着離開。「我感到筋疲力盡。」

隨後的四年,Toby修讀了兩個碩士學位,分別是社會人類學及文化研究,更獲取了獎學金在倫敦布魯內爾大學(Brunel University London)攻讀博士學位,研究精神分析學。Toby一邊讀書,一邊兼職教書。2001年,他回到阿克頓中學擔任副校長,專責設計一個名為「學會學習」的課程,大力推動學生學習。

在2007年的一天,一個意想不到的機會出現了。「我的朋友星期五來找我,說他剛剛看到一份很棒的工作,非常適合我。」他把招聘廣告給我,我看到工作內容,心想:「這是非常棒的工作。」原來英基國際學校(ESF)旗下的南島中學聘請副校長,當天正是申請的最後一天,他便立即申請。

一切彷彿早有上天安排,Toby是唯一獲邀面試的應徵者。「他們希望我將學會學習課程引入南島。」2008年,Toby獲委任為南島中學副校長。後來,南島另一位副校長Roy White創立了ICHK,成為首任校長,2012年邀請Toby加入管理團隊,成為副校長。

憑藉豐富推動學生學習的經驗,Toby開展一個稱為「5+1」的全新教學法(五位教育家加一名學生),為學校的學習文化打下堅實的基礎。他特意採用了史丹福大學心理學教授Carol Dweck的「成長思維」訓練,以及四位著名心理學家和教育家的理論,通過課程及教學合而為一在學校推行。此綜合的教學手法極力重視鼓勵學生走出安舒區,令他們不怕失敗,不斷嘗試改進,最終驅使學生自我推動學習。

Toby亦設計一系列創新學科,其中一個是「人類技術」,幫助學生培養學習技能,包括自我管理、領導力、批判思維,同時練習自我反思。學生也會學習人際技巧,例如意見表達、相處技巧、接納自己及推動別人等。

「深入學習」是另一個極創新的學習模式。「我們帶學生到附近的紅樹林沼澤實地研究,他們會學到一點科學、一點地理,一些團隊合作,以及一些數學。」學生亦會實地了解香港文化及歷史,有時老師會帶他們參觀荒廢的客家村落,了解社會變遷帶來的影響。學生會到訪志願組織,了解弱勢人士的境況,以及參與義務工作幫助露宿者。

去年,劍橋大學挑選了ICHK成為全球百大最具創意學校。Toby說:「有一天,他們致電對我說我:你不會知道我們是誰,我們代表劍橋大學。你會很高興聽到這個消息:當我們詢問香港人,問他們哪人在教育上的創新能力最強,你的名字不斷湧現。」

從第一天踏足香港,31年過去了,「一位跟我一起受訓的朋友現在已是總警司,很多華人舊同事仍在警隊工作……其中一位舊同事可能是下一任警務處處長。我們仍然經常見面,例如慶祝他們升職。」

然而,Toby很高興留在沙頭角,教育年輕人。創校校長Roy White離任後,2016年Toby升任校長。他說:「當我重新再讀《緬甸的日子》,發現George Orwell原來一早已說過相同的問題。他當警察時都遇到各種困難,重讀這本書,我看到許多Orwell面對的問題,與我的很相似。」

當差的日子,他至今仍然歷歷在目。有一晚,他與同事巡邏賽車黑點石澳,發現兩個摩托車手躺在地面上奄奄一息。「救護車來到的時候, 他們說只能送其中一人到醫院,另一輛救護車仍在路上,會遲一點才到。救護員對我說:阿Sir,你係幫辦,你決定兩人之中,我們先送哪一位到醫院吧!」

Toby告訴記者這個故事的的時候,眼神仍然哀傷:「那是一個可怕的時刻,因為他倆受傷都非常嚴重。我不是醫生,不知道他們哪一個有更好的機會存活下來。但是每個人都期望我做出決定,這是我工作的一部份。所以我說,好的,我認為這個看起來比較容易呼吸,像是有更大機會生存下來。他們於是帶走了他。當我們等下一輛救護車到達時,另一個人死了。」

「每當教師因為學生做的事而非常憤怒時,我會對他們說,聽着,沒有人正失去生命,一切都可以解決。」

做自己想做的人

今年54歲的Toby說,很多學生14或15歲便急着決定將來的工作。作為過來人的他說,人生要跌跌碰碰,才找到真正的理想。今日的教育制度下,大多數學校均以成績量度學生好壞,在排名榜上競爭。但是Toby的教學目標是推動學生創造自己,成為自己想做的人。

「大多數學校像工廠生產線,把學生倒模成一模一樣,在考試內取甲級成績。相反,我們希望提供一種環境,讓孩子們覺得他們可以安全地探索、失敗和冒險,以至發現他們真正想成為的人。」

https://hk.news.appledaily.com/wonder/realtime/article/20180630/58373806