【大館小傳】

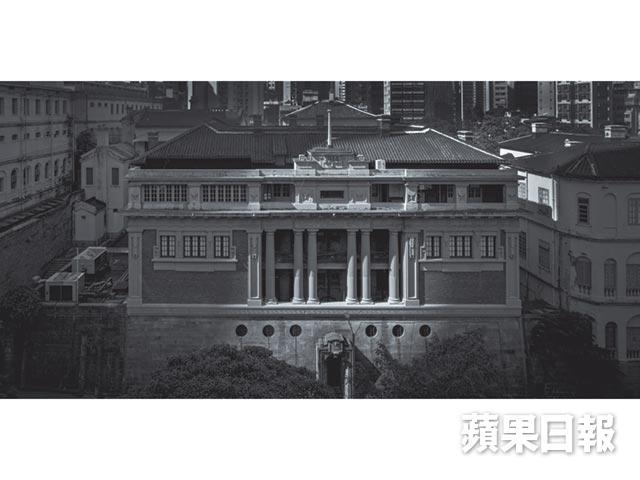

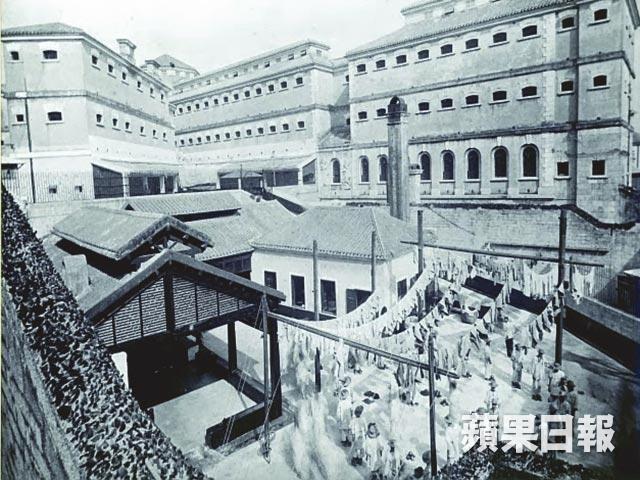

全港最大型古蹟活化項目前中區警署建築群(大館),經歷十年改造,終落實5月29日後分階段向公眾開放。大館由前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄三組法定古蹟組成,濃縮了170年小島歷史,見證香港司法和刑法制度的演變。攝影師梁家泰自小在堅道長大,早年就住在監獄高牆對面的唐樓,天天看着囚犯在操場放風,在這十幾幢法定古蹟被修葺活化前泰叔記錄了它們的「前世」,輔加文字補充了不少大館鮮為人知的秘密。

「聽得最多就是鬼古,畢竟當年這裏死了很多人,至少1879-1937年都有執行絞刑。」泰叔語帶詭譎地說。大館開幕頭炮專題展是「大館一百面」,從逾百名被訪者的故事編織出百年歷史,但泰叔為了用照片說故事,更早就花了三四年做口述歷史,訪問了曾在大館工作的警員、懲教人員,甚至曾在那裏度過鐵窗生涯的釋囚,這些野史統統沒有官方記錄,其中一位退休女警就毫不保留地分享她的恐怖經歷。

「B座曾經是女子宿舍,女警說當時她同房的另一女警為情自殺了。翌晚女警和同事在騎樓打麻雀,抬頭一看,她看見那位已死的同房向她揮手,嚇到她立時放下所有躲起來。」泰叔繼續靈異主持潘紹聰上身,告訴我車長休息室是另一個很多鬼古的地方,一名退休車長言之鑿鑿的告訴他,在車長室被鬼壓了兩次,後來這裏便安放了一尊關公像。

訪問釋囚女警打聽鬼古

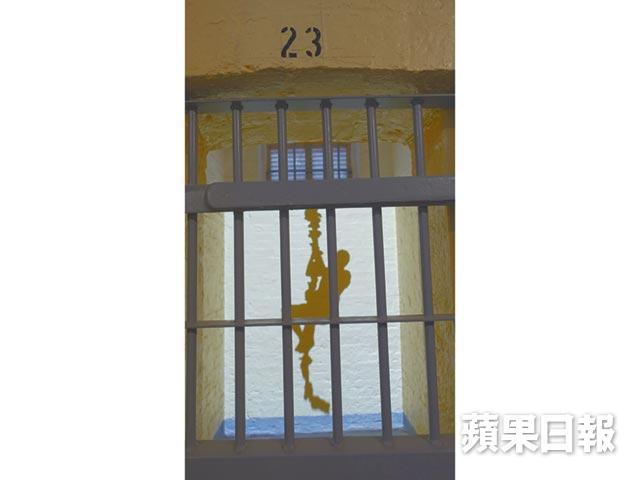

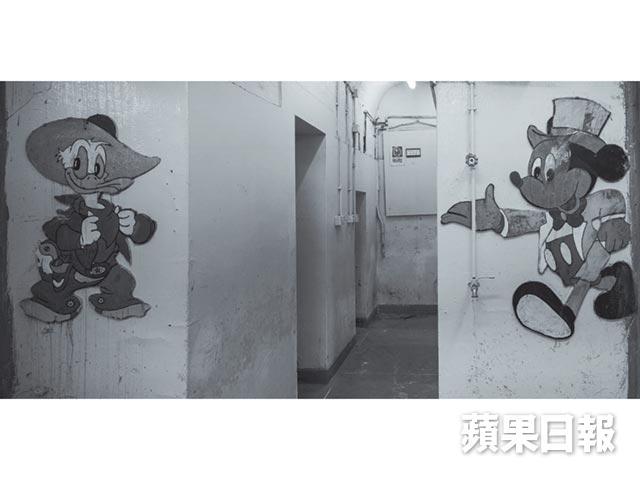

「大家很喜歡去做禮拜,因為做完禮拜都有糖吃。」泰叔形容某位釋囚講起大館隱藏了教堂時眉飛色舞,彷彿一輩子未遇過這麼有趣的事似的,那釋囚說,他見過像卡通的小矮人從囚室窗口跳下來。

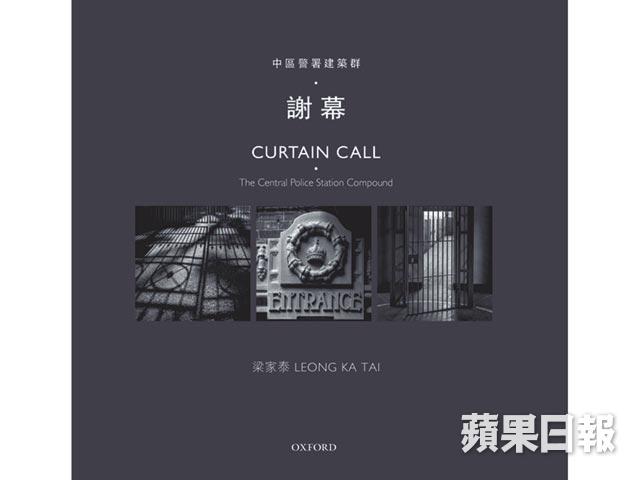

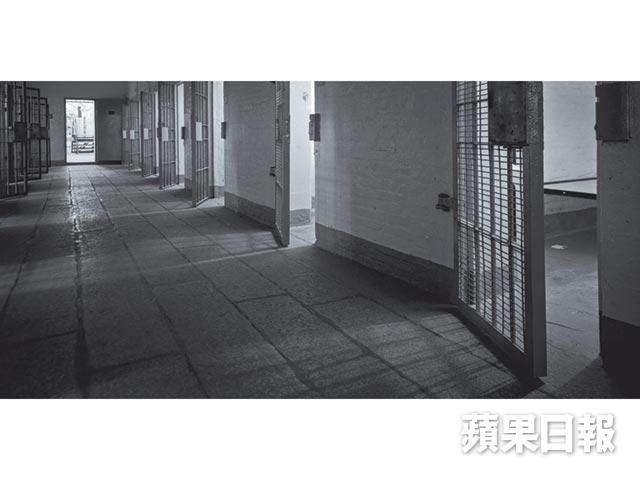

2006年域多利監獄搬走後,泰叔就萌生替這些完成歷史任務的古蹟留影,他於是向古物古蹟辦事處申請,花了五個星期,天天朝九晚五的拍攝過程。泰叔採用黑白菲林、大底機(即是有塊布要鑽進去才拍到的那款),每一處都用很長時間設置、對焦、調校光圈,飯堂的餐牌、幾個關帝像仍留在原地,所以大館如今「重生」,他看到是不一樣的景色。泰叔都忘了拍了多少照片,應該有百餘張,他挑選了當中八十多張,出版攝影集《謝幕》。

「這個名字我想了很久,我覺得大館已做完一場戲,現在說再見,然後下場戲又上演,我記錄它的謝幕。」

日據時期做軍隊指揮部

泰叔記得大館洗衣房周圍掛滿警察制服、有馬廄、還有一棵60年的芒果樹。「因日本人當年佔據香港時拿這裏做軍隊的總指揮,他們在這裏養馬。」而荷李活道名勝之一,正是大館羈留所的廁所。「你看看裏面沒有任何東西,不准有繩以防囚犯做儍事,廁所沖廁的鏈在外面,完事後你要請警察替你拉掣。」參觀裝修好的大館,羈留所茅廁果然是無繩設計。

大頭綠衣改着「白飯魚」巡倉

域多利監獄第一個監倉是D倉,1840年代便已建好。「當時沒有電,用這些燭台放蠟燭。」還有一些照片,反映監倉的油漆很厚,原來又有故事。「監獄長一來要找事情給監犯做,同時要表現給上司看他有管治囚犯能力,所以會不停油漆。」1915年建成的E倉採用了典型英式監獄的設計,中間一道鐵樓梯左右兩邊是倉房,晚上獄警經過長長的鐵樓梯巡倉時,皮鞋聲十分吵耳,囚犯不斷投訴及粗口問候後,獄警晚上當值時要改穿「白飯魚」,這段歷史頗搞笑。

女囚有在監獄產子,有些非法入境者要養育小孩,所以拘留所也設有地方給小孩玩耍。監獄裏還有殮房供去世囚犯或絞死之人,在這裏洗乾淨屍體往生去。

有趣的是,有一張照片疑似拍到監獄裏的灶頭,莫非是俗稱的「大鑊飯」?泰叔笑着指正。「我最初看也以為是灶頭,其實是十九世紀的監房沒有水廁,這是監房唯一通往污水渠的出口,每個犯人有兩桶水,一桶是乾淨水一桶是污物,每天他們帶着兩個桶到這裏『卸貨』。」

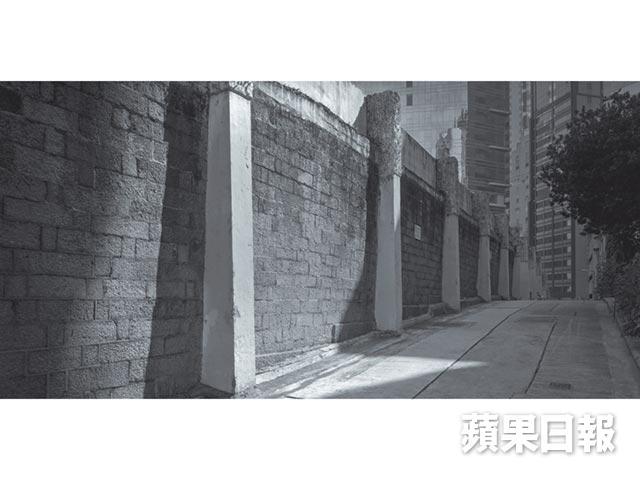

泰叔記得,以前監獄入口門是黃色,放監離開的門是藍色(現在已髹成綠色)。「人家說黃門入藍門出,還有出門後有個規矩不能回望,人們迷信望轉頭代表你會再入來一次。」前中區警署建築群組成了香港的「執法鐵三角」。香港第一所監獄正式來說其實只是一間棚屋,到了1862年域多利監獄由一間簡陋的棚屋正式成為第一所正規監獄,也是最近市區的監獄,緊貼着香港最熱鬧的蘭桂坊,卻以一堵水泥牆讓人與自由隔開,見證香港變遷。「幸好我冒着危險,爬上過那些搖搖欲墜的樓梯,留下的照片現已無法重拍了。」泰叔說,影建築最困難的是,沒有人的地方要拍到彷彿有人在,從照片中泛出人味是一項挑戰,否則那只是死物。

「在中環成長,我好想用畫面、文字記錄,好好保留這份記憶,就是人與地融合的記憶。」

中區警署建築群與香港歷史時序

1841年

中央監獄於半山荷李活道建成

1842年

南京條約簽訂,香港正式割讓英國

1844年

香港警隊正式成立

1847年

第一代裁判司署於現址建成,是相對現在較小的建築物

1860年

第二次鴉片戰爭後,「北京條約」簽訂,南九龍從租借改為割讓予英國

1862年

域多利監獄成為第一所正規監獄

1879年

中央監獄首次執行死刑

1899年

中央監獄易名為域多利監獄

1919年

中區警署總部大樓落成

1931年

油麻地警署供奉警隊第一座關帝像

1936年

警隊正式招募第一批華籍督察

1937年

死刑改在赤柱監獄執行,同年中日戰爭爆發,域多利監獄關閉

1941年

日軍佔領香港,裁判司署被用作審判戰犯的特別法庭,中區警署則用作日軍警察總部

1954年

警察總部遷往灣仔軍器廠街

1967年

香港暴動,域多利收押所改名域多利羈留中心

1979年

中央裁判司署關閉遷出,香港正式成為難民「第一收容港」

1995年

古蹟辦列中央警署、中央裁判司署及域多利監獄為法定古蹟

1997年

香港回歸後警隊亦隨之改名為香港警察

2006年

域多利監獄停止運作

2010年

港府接納馬會活化大館建築群的修訂方案

2018年

中區警署建築群正式開放

5月29日

予公眾

採訪:鄭天儀

攝影:余日一@The Culturist(部份圖片由受訪者提供)