【專題籽:港情講趣】

全盒代表團圓圓滿,時至今日,不少家庭仍然在農曆年前後在家擺放全盒,招待上門拜年的親朋好友。據說魏晉時期已有全盒的雛形,古董收藏家蔣靄玲收藏了不少明清時期的食物盒,包括數款全盒,清雅又精緻,全部都有150至200年歷史。

寓意十全十美的全盒大多為圓形。訪問當日,古董收藏家、中國傳統文化組織「承真樓」創辦人蔣靄玲端出不同的食物盒,六角形、長方形和花形都有,「除了過年,傳統中國人凡是招呼到訪客人,均會以食物盒盛載糕點和上茶,以示禮貌。」以廣義來說,這些食物盒都是全盒的一種。蔣靄玲指古人對食物器皿很講究,不同大小和高度的器物各有其用。

明末開始多中產人士 追求生活品味

首次造訪蔣靄玲家族的古玩店,她拿出直徑約30至40厘米的舊式籃子,「像這個籃子,是放水果的。」在香港生活的我們大多用小型的生果盆,很難想像在家中會用這麼大的籃子放水果。

「即使是分作一小格的全盒也有八角形、六角形、方形和長形等。」說畢,她也拿來一長形大盒,「本來附有很多個小碟,把不同類型的食物一碟碟地放在一起,但都遺失了。」全盒又名「攢盒」,正正是積聚和湊集的意思。

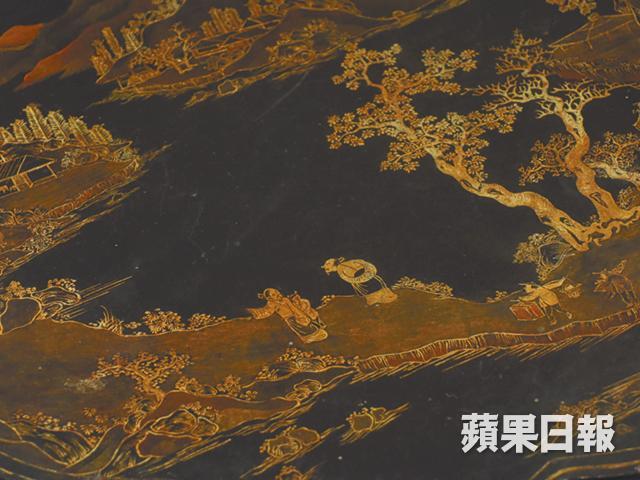

訪問當日,蔣靄玲從店內和貨倉找來各款全盒來介紹,其中一個是她的私人藏品,就是清朝中後期的梅花形全盒。「唐朝起,人們已喜歡花形的物品,這是其中一個。」她喜歡這盒的文意,「設計很斯文,盒面更有金漆畫的仿山水畫,每片花瓣都寫上詩句和寓意吉祥的花卉,很講究。」當時製作器具的除了是工匠,文人都參與設計,不少全盒款式優雅,蔣靄玲說這與當時的經濟發展有關。因為明朝隆慶開港解除海禁,商人開始和東南亞國家做生意,令明末時期開始產生了一班中產人士。「富有的商人更講求生活細節的品味,但他們的知識水平不高,因而向當時的文人請教,對造工、裝飾和形態都非常講究。」當時的文人更會撰寫跟生活品味有關的書籍,例如明朝文震亨著有《長物志》。「這班中產階級支撐着市場,因而明清時期遺留了一大批精緻的傢俬和家品。」

用貴重硃砂製作 望子孫代代相傳

另一個有150至200年歷史的清朝中期的長方形盒子,四邊的裝飾均由竹絲織成,再以海棠花圍住,具有種古舊的質感。蔣靄玲翻開盒子說:「它的蓋子高身,可以反轉來裝食物。」她指當時富戶會用這類盒子送禮,裝滿糕餅和甜食,着下人送到親友家拜年,或恭賀朋友壽辰。

長方形盒子用上大漆,厚而實,「這是因為多硃砂,當時硃砂這種天然礦物是很貴重的,只有大戶人家才用。」富戶間更會爭相製作精美而富特色的器皿,就如現今上流社會招待客人時,都會特地尋找,甚至訂製精緻餐具。古人捨得用稀有物料,除了厚待賓客,也想把這些耐用的盒子可以代代相傳予子孫。

相比中產富戶,古時農村人家用的全盒相對簡單。蔣靄玲拿起另一個六角形全盒,「農村用的是薄漆,但當中的漆並不是由硃砂提煉出來,可能是以豬血和從樹木中取得的生漆,製成某種顏色。」但當時有某些工藝家專門造全盒,所以簡單一隻雀鳥,同樣畫得神似。

燕譽堂

中環荷李活道72號

記者:列淑華

攝影:伍慶泉

編輯:施明慧