【淪陷歲月】

1941年12月8日至25日,香港軍民投入一場強弱懸殊的香港保衞戰,聖誕節下午港督楊慕琦宣佈投降。戰爭距今76年,但是香港的歷史教科書對此着墨不多。《蘋果》與民間團體城市日記(Urban Diary)合作報道,透過歷史學者的研究,及生於赤柱拘留營的生還者回憶,重溫這段香港走過的黑暗歲月。

撰文:黎穎詩@Urban Diary

協力:黃翠儀

75歲的George Cautherley,1942年9月2日生於赤柱拘留營。父親G.H. Cautherley戰前是匯豐銀行高級職員;母親原有機會逃過戰火,但她留在丈夫身邊,拒絕1940年7月隨3,000名英籍婦孺送往澳洲的安排。戰爭使這對住在山頂的年輕夫婦財物盡失。香港重光後,政府分批把僑民送回英國,George身上的冬天衣物是英國救濟組織送贈。

「他們在柯士甸山道的房子,因為進入了英軍的射擊路線,被英軍炸毀了。幸好當時他們不在屋內。母親是志願護士,在寶雲道的軍方醫院照顧傷兵;父親在銀行工作,那18天父親都住在銀行。」George近年重遇當年的鄰居,才知軍方當時只給大廈住客7分鐘時間撤離。鄰居當時是個小女孩,由保母照顧,花了兩天才找到女孩的母親一家團聚。世事充滿巧合,George父母舊居所在地,現時是日本駐港總領事官邸。

小孩營內上學 有主日崇拜

日據時期,日軍把同盟國的歐籍平民送往赤柱拘留,範圍包括聖士提反書院、赤柱監獄的空地和員工宿舍。營內環境擠迫,由食物至藥物都極為短缺。「我們住在空氣流通的走廊,父母用窗簾圍了個空間。那裏有兩張床,他們一張、我一張。母親變賣所有帶入營的珠寶首飾,在黑市買食物給我。」

George在拘留營出生後,貧血的母親需輸血,醫生也不肯定能否醫好她。母親仍未恢復健康時,營內的婦女便輪流照顧他。年幼的George在營內患過兩次痢疾,母親也染過瘧疾。

在戰火下倖存,失去財富及面對惡劣的環境,要調節心態,讓自己與家人能在見不到光明下繼續生存。George強調心理狀態的重要性,就像其父母努力在黑暗的日子正常地生活。

營內有自己的管治組織,盡量使營內自給自足。醫生繼續治病,年紀稍大的小孩繼續上學。每周有主日崇拜,亦有音樂、歌唱、戲劇表演。每逢聖誕他們會發揮創意,用僅有的食物做大餐。George父親在營內學德文。「我現在都不明白為甚麼他會學德文,學敵國的言語。」George笑着說。

英人自設組織 簽發出世紙

他在拘留營出生,拘留營就是他的世界,他的童年很快樂。「偶爾我會跟朋友說,我的床有很多蚤子,我們就比賽誰的床蚤子多。戰後回到英國,母親非常擔心我的健康,帶我去看醫生。診斷結果是我除了偏瘦,身心都健康。」

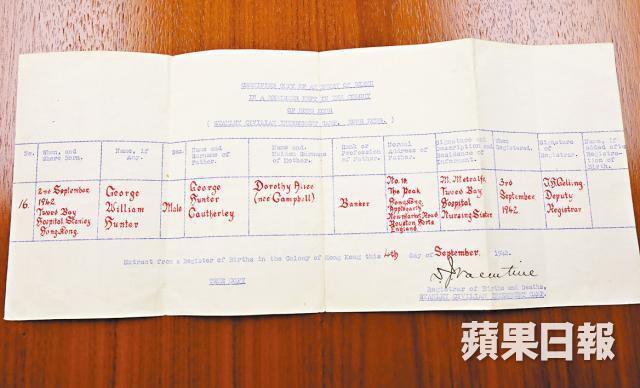

拘留營有51個孩子出生,每人有三張出世紙:第一張由日軍簽發,出生日期以日皇年號標示;第二張由營內英國人自行組成的行政機關簽發;第三張是戰後由港府發出的出生證明。英國人在營內的行政機關存有文件,記錄營內16歲以下人士的資料,包括營內的住處和出生日期。

「我最喜歡營內英國人發的出世紙,字都是手寫的,字體秀麗優雅。究竟是誰的字?我想,寫這張出生紙的人,戰前應是負責發出世紙。」George仍跟不少拘留營倖存者和戰士後人聯絡,交換消息,互補記憶。