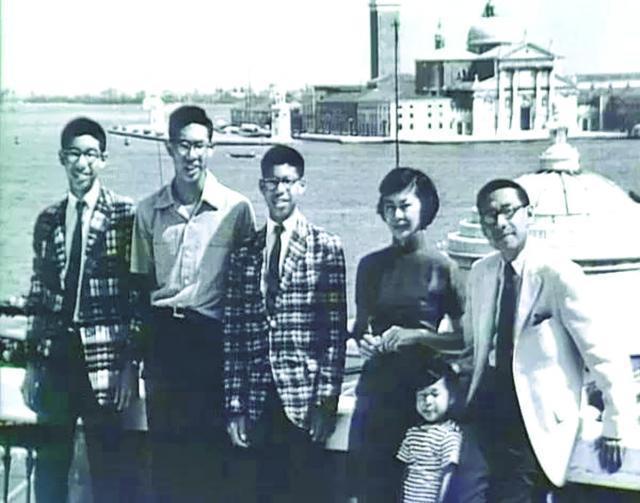

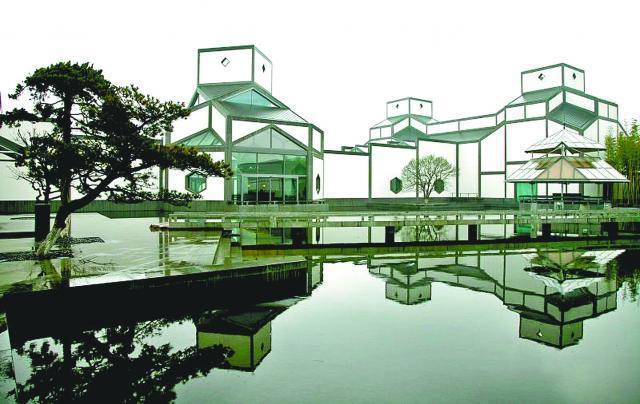

在建築界,「貝氏」已然成為一個品牌,退休多時的貝聿銘是精神領袖,貝氏三兄弟貝定中、貝建中、貝禮中都選擇繼承父業,以建築作共同語言。貝聿銘是20至21世紀最偉大的現代建築師之一,被視為奇才的他獲獎無數,早在1983年已獲有「建築界諾貝爾獎」美譽的普利茲克獎,代表作包括香港中銀大廈、法國羅浮宮的玻璃金字塔、日本神慈秀明會的MIHO博物館、北京的香山飯店、蘇州博物館等。貝聿銘擅於將建築物融入自然環境,更重視因地制宜、建出個性。

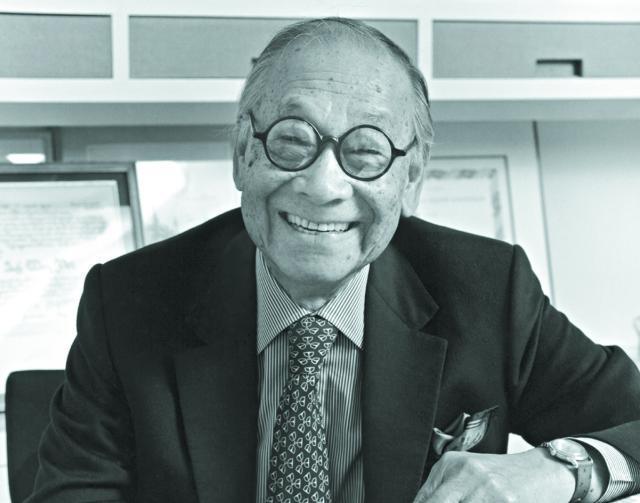

「我父親是一位世界公民(Global Citizen)。參與每個項目,他總是花很長時間了解各地的文化與歷史,希望建築物能與當地歷史對話,他很享受這過程。」特意從紐約來港出席完M+舉辦的「重思貝聿銘︰百年誕辰研討會」的兒子貝禮中這樣形容父親的建築哲學。《閱讀貝聿銘》記述,1994年在北京清華大學,有學生問時任榮譽教授的貝聿銘對國內外的建築有何看法?貝聿銘當時這樣回答:「中國建築要有中國面孔,要貼近生活。如果中國的生活與西方相同,就可抄西方。如果不同呢?中國建築要看到中國建築的歷史、文化。」他並特別提到:「香港、新加坡學歐美,都是走錯路。」

如今,與貝氏第二代談香港建築的「走錯路」,不在於一味西化,而在於拆得就拆。

「香港的傳統是,你不能善用每一吋土地最大效益,便會被拆掉再起過,我覺得這是錯的。」貝禮中一臉無奈的補充:「一個好的城市應該要跟歷史連繫,有歷史價值和建築特色的建築物,不只應保育,更應該認真納入城市規劃的範疇,因為它們同時也影響周邊空間的發展,建築是提供一個市民宜居的地方。」貝禮中以紐約的Rockefeller Center為例,指這建於30年代的浩大都市計劃如今扮演不能被取代的公共領域角色,每天有逾25萬人潮在此穿梭,1987年更被美國政府認定為國家歷史地標。「這黃金地段絕對可以被更高更大的物業取代,但市民空間(Civic Space)也一樣重要,且不能動輒被取替。」貝禮中重申,建築應回應社會,建築物是社會和生活的反映。

我們談到杜拜建築的沒有最浮誇,還有中國建築的奇形怪狀,不知多少建築師為打出名堂,視這兩個地方為神奇畫板或表演平台,做瘋狂放任的地標。「不是每一個地方都需要高聳而新穎的建築。一個城市有太多古怪的結構,反而變得性格模糊及並不宜居。」貝禮中並不認同為吸睛而吸睛的建築,他欣賞有創意及實驗味濃的建築,但務必能融入社區和發揮其功能,不能只為標奇立異。

「所以做建築有好大社會責任,不是只顧自己要建那幢樓。政府應該支持好的建築,但好老實不是很多政府會做和識做,社會要有更好的監管,經常啟蒙政府去看清建築的真正價值。」他說得義憤填膺。

問貝禮中,如果香港誠邀他出手設計建築物,他會選哪一個建築?

貝禮中思考了一會說:「我經常想在香港設計商業大廈,文化建築也有興趣,但最想建的領域我會說是保健中心和老人院。」我立刻回應,香港大部份老人院環境惡劣,惡名遠播。「我知道,有人告訴我,我覺得很可惜。那是地區思考不周,政府需要考慮這個問題,長者像住在棺材,能否讓他們擁有尊嚴?」可能家有老父,貝禮中深明長者居處更需要花心思經營。

「其實不用住得很大,在同一地方可以重新改裝令它更宜居。老人院需要更大的浴室,地板和牆身用的物料也更講究,燈光系統也很重要,我們知道長者身處於較大的社區會活得較開心和長壽,因為他們不會感到被孤立,所以設計老人院舍時,要設計更多的分享空間。」諷刺的是,香港人大都活在狹窄的小盒子,生活壓力逼人,但人均壽命卻是世界之冠,夠黑色幽默吧?

撰文:鄭天儀

攝影:潘志恆(部份圖片由受訪者提供)

編輯:謝慧珊