是一個多風的下午,熙熙攘攘的港島區,惟獨香港大學有種避世的安靜。特意從紐約來港出席完西九M+舉辦的「重思貝聿銘︰百年誕辰研討會」的貝禮中閒散地坐在露天的咖啡座看文件,沒有爸爸的招牌黑圓邊眼鏡,但聲音一樣低沉,吐出一口美式英語。

今年四月便步入101歲的貝聿銘在紐約養尊處優,貝禮中與父親的住處只相隔數分鐘路程,酷愛藝術的兩仔爺特意選址於美術館區,五分鐘步程能到大都會博物館、惠特尼美國藝術博物館和古根漢美術館。「父親腦筋仍然很清醒,只是較易疲倦,都這種年紀了。他人很開心,仍過着精采人生,最愛整家人圍在一起,也不愁沒有伴,因來自世界各地的朋友不時來探望他,他喜歡被團團包圍的感覺。」人在香港,貝禮中已習慣充當報道員,向關心父親的人詳述近況。

每星期見父親三四次的貝禮中正色道:「迄今,他仍在影響了不同年代不同人,尤其他的家人。」貝聿銘的成功,在於他從中國文化中發展出一套建築語言,這套語言,世襲下來。貝聿銘給自己的三子一女起了很中國化的名字:貝定中、貝建中、貝禮中、貝蓮,但他們都不諳中文,貝氏三兄弟都選擇繼承父業,以建築作共同語言。

「畢業不久我便跟父親一起工作,我有考慮過到加拿大就業,但父親游說我留下,我從1976至1992年跟他一起工作過了16年,那是很精采的年代。」1992年,貝禮中與哥哥貝建中離開父親的Pei Cobb Freed & Partnership建築事務所,遠離光環,創辦了屬於他們的貝氏建築事務所。

「再不嘗試創業,我就留下成為父親公司的忠臣(Company Man)。」貝禮中笑着回憶,分道揚鑣後,父親仍沒有停止過當父親角色。「他似老師多過似波士,其實他跟其他愛子如命的父親沒啥分別,但他不會教你怎做怎做,他是一個容許你犯錯的父親。」貝禮中說。

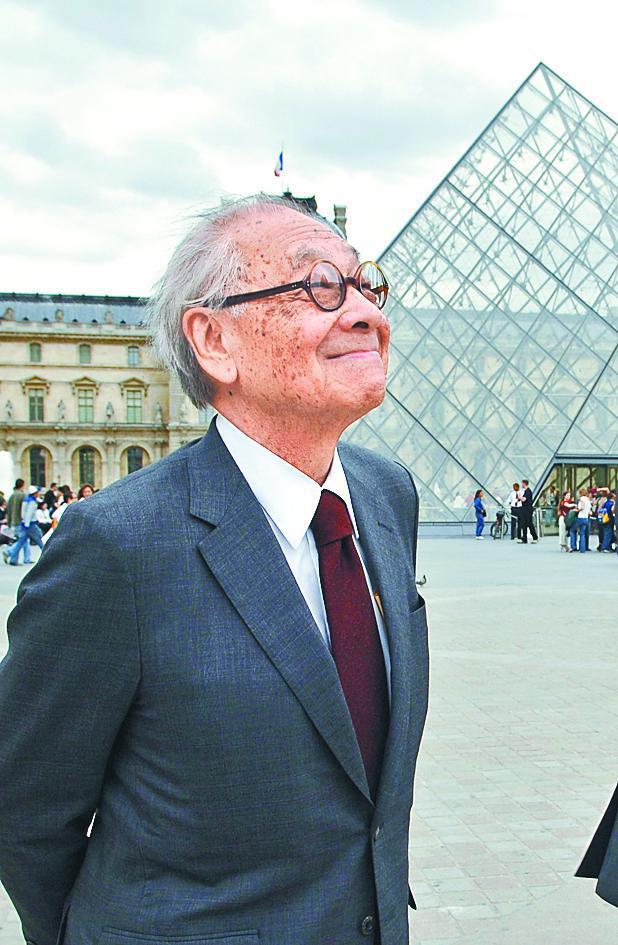

設計羅浮宮金字塔 堅持己見

在港大的山坡遠眺,香港是個美麗的石屎森林,貝禮中邊欣賞邊盤點家族的手筆。

在中環會看到一座閃爆眼的劍狀建築拔地而起,直刺穹蒼,那正是貝氏父子,應該說是三代的情緣。貝家是蘇州望族,與中銀歷史有奇妙淵源,曾任民國政府中央銀行總裁的祖父貝祖詒是中銀創始人和香港分行首任經理,貝祖詒患重病,與中銀同齡的貝聿銘,最後成為中銀新廈總設計師,時為1990年。那時貝聿銘已八十高齡,貝禮中三十出頭。貝家70年代移居紐約,貝祖詒與少年時期的貝禮中,一起生活了約十年,直至1982年仙遊為止。

《貝聿銘傳》提到,有次貝聿銘在回港的飛機上遇到港督衛奕信夫婦,港督對他說:「你建那高樓的尖角正好對着港督府。」貝聿銘呵呵地笑說:「港督別迷信。」衛奕信正色道:「反正我信了風水師的建議,種了兩棵柳樹化解。」幾年後兩棵柳樹死了,風水師說這是中銀的尖角太厲害了。

最耐人尋味是,當時貝聿銘是如何以在香港迷信之地,勸服客戶起一個在風水學上具爭議性的三角形?貝聿銘另一生命中不能承受的重,是法國羅浮宮的玻璃金字塔,聽講當年他備受質疑,法國人稱他「貝法老」,更流失了不少客戶,但最後貝聿銘堅持己見,建成了如今法國人引以為傲的名物。作為兒子,貝禮中看在眼裏,但父親並沒有把壓力帶回家,家人完全的支持他,可他看似並不需要。

貝禮中:父親很慈祥 自信幽默

貝聿銘的發展契機,在1963年。當年美國總統甘迺迪遇刺身亡,美國人要建一座有教育價值的紀念館來懷念這位為美國作出重大貢獻的人物。經過層層篩選,貝聿銘成為了該紀念館的設計師,結果一炮而紅。

在貝禮中眼中,父親非常自信,有很強的說服他人的能力。「他是一個很慈祥的父親,而且很幽默。他一星期上班六天,我也是這樣。」貝禮中透露,父親還會半夜工作,經常放筆記簿在床邊,「午夜醒來開燈畫幾筆畫稿,這些塗鴉往往就成了他點子的開端。」我牢牢記得百歲貝聿銘分享過他的人生觀:「活到老、學到老;要努力,要樂觀。」

撰文:鄭天儀

攝影:潘志恆(部份圖片由受訪者提供)

編輯:謝慧珊