【專題籽:胚芽故事】

我們總是忽略了點甚麼,生活中那不甚起眼的綠葉,那點點滴滴的細微。正因如此,不少手藝、作業的減少,甚至消失,都是悄然的。其中一片綠葉,是它,建築模型。

談起建築模型,第一時間聯想到的,是跟我們最息息相關的樓盤模型。從事建築模型業已有24年之久的徐偉權(Kevin)形容道:「建築模型就係一個樓盤未起好之前,將佢提早呈現喺大家眼前。」

傳承英國人手藝發揚光大 全球數一數二

80年代,香港開始陸續出現建築模型公司。當時公司都由英國人開設,聘請香港人當技工,港人因而傳承了手藝,自立門戶。最興盛時期,香港有接近30間模型公司。Kevin自豪表示,把這行業發揚光大,港人應記一功。不說不知,原來環觀全球,香港公司在這個行頭數一數二,不少外國發展商,特別是中東地區,都長期跟香港公司合作。然而,本地人工、材料及租金漸高昂,而且當學徒的話,動輒要花上兩至三年方能成為師傅,所以甚少新人入行。反之,大陸年輕人爭相入行,而且人工划算,故自1997年起,大量香港公司將製作工場,甚至連辦公室北移。至今,只餘下六至七間模型公司存活於香港,大部份的生產工場,都已設於大陸,Kevin公司也不例外。

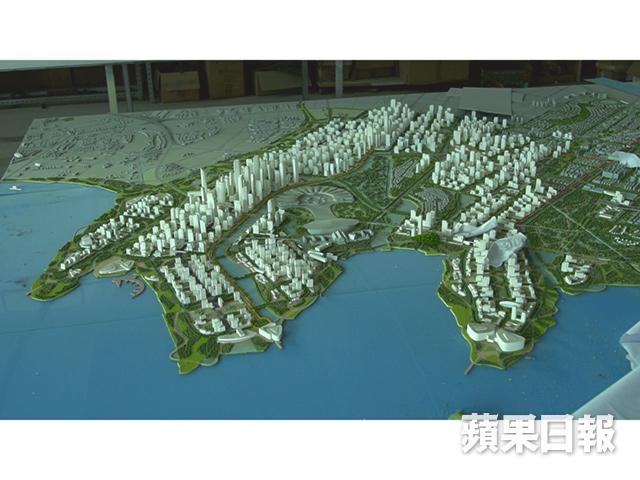

步出位於柴灣的公司,Kevin登上一輛中港車,約兩小時,來到深圳的工場。偌大的工場內,是正在趕工的師傅,專心地砌合着眼前的模型配件。粗略估計,場內大概20個員工,一起完成一個模型的話,需時三星期。

分工仔細幾可亂真 小小露台廿個組件

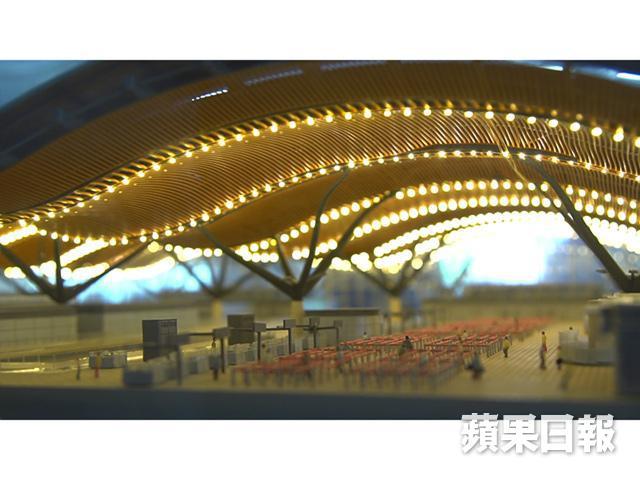

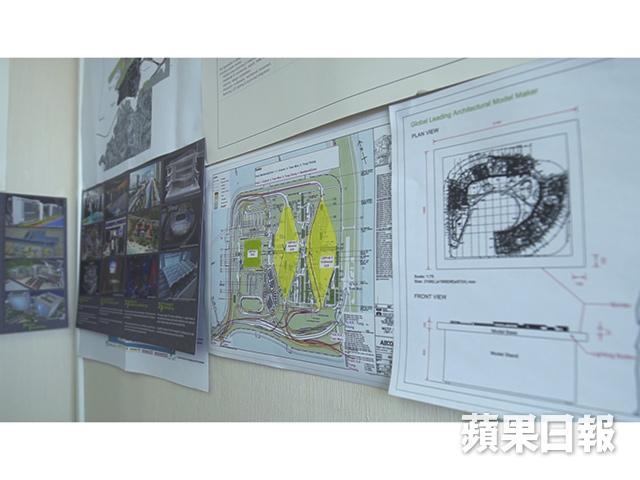

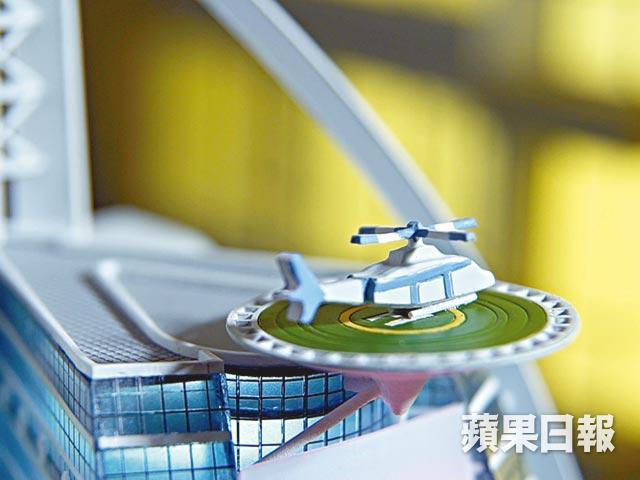

製作建築模型,主要經過數個部門,包括電腦部、切割部、雕刻部、噴油部、電工部、做樓部及環境部。首先,電腦部根據客人提供的圖則,計算好比例;切割部按數據切割好配件,交予做樓部;做樓部的師傅就開始把噴好油漆的配件逐一拼砌好。Kevin行經一棟棟幾可亂真的大廈,忽而,從地上拾起一個灰白色小陽台的組件,笑道:「你睇一個咁細嘅露台仔,其實要用十幾二十個配件組成。」把細小的組件湊合起來,方能成為一棟完整的大廈。做樓部施工的同時,另一邊廂處理地形、建設道路的環境部師傅,亦已經在趕工,將已經上色及雕刻好的組件,拼砌成完整的地形背景,供放置完成的大廈或屋子,最後由電工部做燈,接駁好電源,一個模型就此誕生。

凝眸看着眼前活靈活現的模型,Kevin眼裏閃爍着光芒,娓娓道出自己的背景。1993年經朋友介紹,拜師入行,那年頭沒有高科技,一切都需要人手製作,他憶述:「以前用紙板,要𠝹45度角又唔斷,點樣揸𠝹刀都要學好耐。」當然,現時有了雷射切割,做出來的效果更快,更完美,但Kevin強調,科技始終取代不了手藝,機器只是輔助,「將佢哋拼砌埋、控制燈光同顏色始終要人手。」對他而言,眼前的建築模型,就是一件又一件的藝術品,每當成品交到客人手上,得到讚賞,都令他有莫大的滿足感,這份熱情,經歷了24年,依然從未減退。「我對建築模型呢一行好有興趣,如果唔係點堅持咁多年?」興趣以外,當然還有一份感情,畢竟親手建立。

就是如此,世界每個角落裏,人人各司其職。縱然渺小,卻又逐漸拼湊出社會的輪廓。宛如眼前的小模型。

採訪:王霜木

攝影:蔡政峰@Fixer Production

編輯:陳慧玲