全新旅遊專頁,即like籽想旅行: https://fb.com/travel.appleseed

物之哀基本上是日本美學的重心。這個哀並非哀傷,而是「人的各種情感」。領會到世間萬物的千姿百態,把這些細微的情緒和無名感傷放到心裏來體會,這種人在宇宙間的感觸,便是物哀。藝術以外,物哀美學也在生活、歷史上扮演着重要的角色。只有明瞭日本人對物哀「美」的理解,才可以透徹地打開日系的大門。

歐陽修在《秋聲賦》中寫道:「其所以摧敗零落者,乃其一氣之余烈。」「百憂感其心,萬物勞其形。」江淹《別賦》亦說:「見紅蘭之受露,望青楸之離霜。巡曾楹而空掩,撫錦幕而虛涼。」自然中包括了人間百態,其中固然有喜,卻也免不了有哀,而這些發自內心的體悟,大抵就是物哀。

川端康成在《雪國》的結尾這樣寫道:「 銀河嘩的一聲,向島村的心坎上傾瀉了下來。」無論是駒子還是葉子,在島村或是川端康成心中都並非只是普通的女人,她們代表着美好之物。很多人沒有讀懂雪國,原因大概在此,他們以為《雪國》講的只是簡單的兒女情長,實際並不是,川端康成是在泣訴着美好事物如銀河般流逝而盡,泣訴着生命中諸多的徒勞無功。這也是物哀。

「知ってる? 桜の花びらが落ちるスピード、秒速5センチメートルだって」,出自新海誠的《秒速五厘米》。櫻花花期不到一周,花期過後便會凋零,影片中的男女主角貴樹與明里亦是如此,起初他們的愛情如同盛開的櫻花,花瓣滿樹,美好時光恍若夢境。但最終夢境卻被風吹散,空余零落的花瓣和滿地的落紅。貴樹、明里同櫻花一樣,被命運吹散,在人潮中不復相遇,這種錯過既是愛情的悲劇,也是人生中的物哀。

物哀是情感,並不是單指哀傷的意思,其中包含着讚賞、親愛、喜愛、可憐、共鳴、同情、悲傷、憐憫、壯美、感動、失望等諸多情緒。簡單來說便是寫盡人生世象,人間世情。一種從內心直接發出,生命的聲音,就是「哀」。我們可以賦予萬事萬物所無法表達的情感。當我愛憐那些被河水沖刷的石頭,我就和石頭有了關係。

「物哀」可分為三個層次。

第一個層次是對人的感動,以男女戀情的哀感最為突出。

第二個層次是對世相的感動,貫穿在對人情世態的詠嘆上。

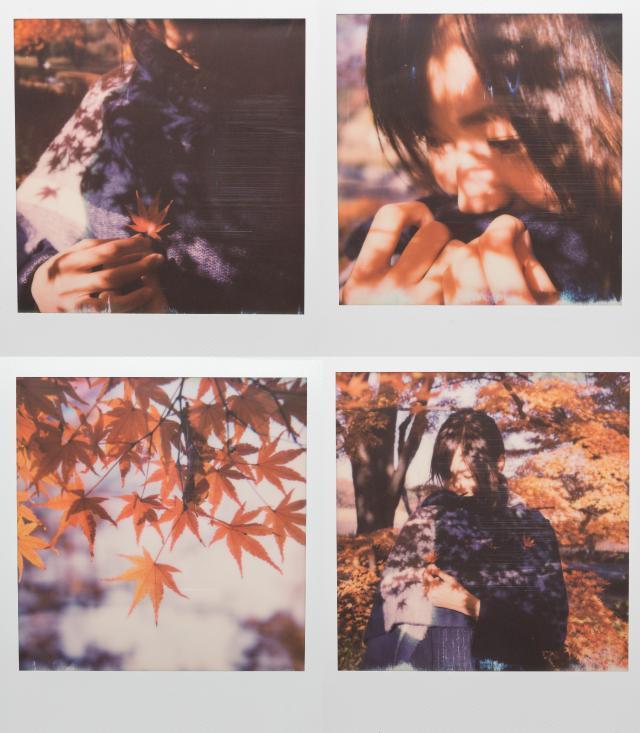

第三個層次是對自然物的感動,尤其是季節帶來的無常感,即對自然美的動心。

日本人崇尚「短暫之極美」勝於「耐久的平庸」。

日本人喜悲,甚至將死亡當做最美好的藝術表達形式,在不理解日本美學的人們看來,無非是賣弄矯情,多愁善感罷了,然而若深究下去將會有不同感受。

可能是因為在狹小的國土上頻繁地發生災難,再美好的事物在這裏只不過是一剎那間的美,使日本人逐漸的擁有起了多愁善感的性格,對一切的美好事物產生患得患失的心理。

喜歡櫻花的日本人是很難同時愛上象徵西方文明浪漫的玫瑰,你知道為何嗎?

在日本古代神話《古事記》中有一則故事,邇邇藝神一日遇見一名叫木花之佐久夜毗賣(意指櫻花盛開)的少女,一見鍾情,便向少女的父親大山津見神提親。大山津見神心中大為歡喜,決定將兩個女兒一起嫁給他,無奈少女的姊姊相貌醜陋,邇邇藝神看了極為害怕,趕忙將大女兒送回娘家。大山津見神看到長女被送回家,視為奇恥大辱,忿忿地說,我之所以把兩個女兒一起嫁給你,是因為你有了長女,壽命將有如磐石一般堅硬,有了次女,你的生活將有如櫻花盛開,充滿幸福和美滿。現在你把長女送回來,你的壽命將有如櫻花盛開之後轉瞬就消逝一般的脆弱。但是邇邇藝神還是不肯把長女接回,寧可接受短暫即逝的唯美生活,也不願接受醜陋不堪的長生不老。

櫻花很美,但花期亦短,盛放過後便隨風而逝,毫不眷戀;玫瑰也很美,但凋零之際總是先犧牲枝葉,最後才放棄美艷的花蕾。你可以看到生命的局限和衰敗,但這些只是讓她的美昇華而已。

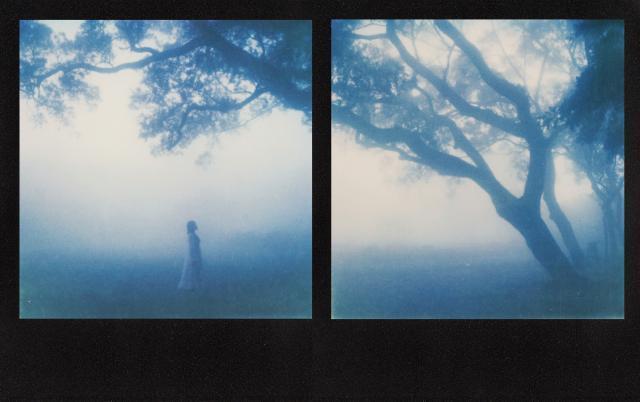

物哀是以「心靈感悟」為美,她同時追求真實之美。比如說日本人特別喜歡白色,認為雪、月、花都是真實且純潔的白。這些都是一種「真」的純粹。而雪的不潔、月的班點與櫻花染紅,其實是「人」對無垢之白的玷污而失去的真實。有一個大家看能聽過的故事:

櫻花之所以變紅是因為櫻花樹下埋藏了人的屍體,花瓣吸人之血而變紅。當然,神話總是太過誇張,但這些也訴說了「誠」作為一種審美價值如何影響着日本人。

1950年代初,佔據日本攝影主導地位的是土門拳倡導的寫實主義攝影運動,為日本戰後攝影帶來巨大的轉變。在1950年代前半葉,寫實主義攝影運動得到了業餘攝影家們的熱捧,爭相拍攝以社會現實為主題的攝影作品,並在攝影雜誌上展開激烈的爭論。然而,這個攝影運動中卻孕育了各種各樣的矛盾。

譬如,大多數攝影者互相模仿,紛紛將視線投向傷殘軍人、流浪漢、流浪兒、混血兒等群體,原本追求「照相機與主題的直接關聯」、「絕不加以擺佈」、「將照相機帶入到新的精神與社會大眾的生活趣味中去」的寫實主義攝影,變成了主題先行的「題材主義」,導致寫實主義攝影一度被稱為「乞丐攝影」,關心社會題材的寫實主義攝影逐漸變成了毫無思想感情的形式化的作品。與現在大部份年青攝影師對日系的追求簡單地定義為「高光、過曝、藍調的底片味道」頗為相似,變得只有「形」,沒有得其「神」的作品。

大家都認識荒木經惟吧?1971年,他自費出版了以自己的新婚旅行為主題的攝影集《感傷之旅》,拉開了「私寫真」創作的序幕。在序言中,荒木經惟寫道:「只不過碰巧趕上了一個時尚攝影泛濫成災的時代,其中所出現的臉、裸體、私生活以及風景全部都是謊言,這讓我實在無法忍受。我的這些照片與那些謊言照片可不一樣。誠如他自己所言,他的出發點就是「真實」,同時,他所抱持的攝影理念也是「攝影就是複製」,反對人為地將「意義」強加於照片之中。

在某種意義來說,1970年代興起「私寫真」,就是現代日系原本的模樣-反對形式化、擺拍而成的沙龍式攝影,投向生活中不起眼的「真實美」。

關於物哀美學,可以寫的東西很多。然而,對於普遍習慣了西方審美──「無可挑剔的曝光和構圖、奪目迷人的色彩、氣勢磅礡的大景」的港台攝影愛好者而言,充滿缺陷和不足的「物之哀」審美觀不易入口。對於強調「技術主義」的人們來說,亦很難同意這種「順手拈來」的隨性美。但是,如果你喜歡「日系」的攝影美學,「物之哀」卻是必修的學分,沒有之一。

以梁文道在《一千零一夜•源氏物語》裹對物哀的解讀來作結:「(物之哀)是美,是生滅,是局限,更是昇華。」

參考資料:

1. 隨意窩:真實到物哀:日本心靈(一)(blog.xuite.net/)

2. 壹讀:日本攝影史:私攝影的起源 ( https://read01.com/ )

3. yanswa:如何看待日本文化中的物哀之美?( http://yanswa.com/q/801168342/ )

4. 宋國誠:孤行的雪鶴 ─川端康成的愛與死( http://www3.nccu.edu.tw/ )

撰文:千紅@ 幸福照相館