【專題籽:胚芽故事】

「人生如朝露,何處無離散。」一曲《鳳閣恩仇未了情》,是關均賀(89歲)和孔可珍(89歲)的首本名曲,也是留給對方的寄語。兩個鰥寡老人喪偶後相識於黃昏,結婚廿載,四年前已想好身後事,「我們簽了遺體捐贈書,做中大的『無言老師』。」

談身後事前,不如先說身前事——關先生早年喪妻,65歲時碰着同齡的孔可珍(孔姨)。他們一直住在同一層,某日在升降機碰面三次,「她笑容實在可親,我說是三笑姻緣!」孔姨於三十多歲喪夫,一心一意帶大孩子,沒想過要再嫁。記者問何以又會看中鄰家伯伯,她忽然唱起歌來:「你睇佢確係儍儍氣,一表斯文令我心中笑瞇瞇。」二人未相遇前,都以為要獨自過餘生,升降機碰見對方,竟就是同偕共老的一半。

交往三年,去過曬月光、海邊漫步。到1997年,孔姨主動提出結婚,只想二人可在人前磊落牽手。「我們結婚後,要人稱我們『關生』和『孔姨』,相熟好友會叫『開心孖寶』。因為我們從不分開,出門必是兩個一起,去唱歌、飲茶一定是孖公仔。」

「退役」後骨灰作肥料 為環保出力

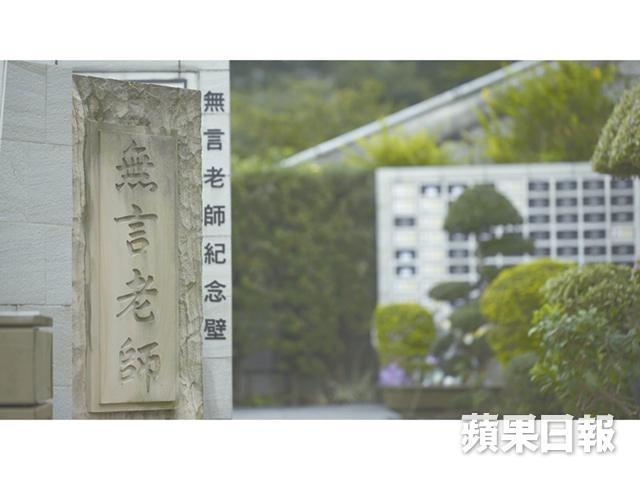

他們連對身後事也有同一願望,於2013年簽定「無言老師」遺體捐贈書。以為老人家一定接受不了,當中必經歷多番考慮或不情願,孔姨直說非也:「有天吃飯,我問讀護士的孫兒,學校會否需要遺體。他說好需要,原來學習要解剖人體,我便說:『我們去捐吧。』」關生大呼贊成:「人死了葬下去,全都變沒用,那我就捐贈,不是更有用嗎?何樂而不為!」

傳統華人大多想全屍保留,盡快入土為安,偏偏兩老決定要當「無言老師」,兩年後遺體「退役」,會火化,骨灰將撒到中大在將軍澳華人永遠墳場設立的「無言老師紀念花園」,用作有機肥料,為環保出力。「過身後十年還會有人拜祭,再過幾年兒女都長大,誰有空看你?」孔姨直言同輩中,有人會預先買好骨灰龕位,他們卻寧願在生時過得開心點,把錢吃掉玩掉,反正人死後沒感覺。「我們勞碌前半生,不懂何謂拍拖,現在該好好彌補,無謂花錢在你無法享用的事情上。」她續說:「我們都是沒文化的人,生前沒甚麼貢獻,死後你在我身上割千刀都可以,只望醫科生好好學習,日後服務社會,別白費我們的愛!」

對於死亡,年老的似乎看得更開,但要是其中一位先走還是會感傷吧?關生點頭不語,孔姨則爽快說:「人離開的一剎必然悲傷,但我們歡樂了很長時間,很滿足了。」他倆囑咐中文大學,將來要在他們碑上放「開心孖寶」的合照,「把名字寫在一起,我們永遠不想分離。」

查詢: http://www.sbs.cuhk.edu.hk/bd/

記者:黃凱婷

攝影:許先煜、張志孟

(部份圖片由受訪者及中文大學醫學院提供)

編輯:陳慧玲