全新旅遊專頁,即like籽想旅行:https://m.facebook.com/travel.appleseed

生死有命,萬般帶不走,但還是有人冀望延續生命,器官捐贈和遺體捐贈正是其中的選擇。遺體捐贈是先人去世,把遺體捐贈醫學院,供醫科生於解剖課、醫生手術練習或醫學研究之用。台灣尊稱為「大體老師」,香港中文大學則稱為「無言老師」。

台灣導演陳志漢早前拍攝一套紀錄片《那個靜默的陽光午後》,記錄台灣人徐女士將遺體捐獻到大學作為大體老師,從而延伸到她的家人和學生。陳導演直言在遺體捐贈議題上,他最關注的是活着的人的感受,「死了的人沒感覺,要看着先人捐出遺體、為他們辦手續的是親屬。」拍攝時,他特別留意徐女士的丈夫林先生的情緒起伏,「我本以為他,是不是早就走出妻子過世的傷痛,因為他一直沒有感傷。到最後他去看林太太那一幕哭,真是我意料之外的事。」紀錄片中,林先生可以定時到醫學院,接觸太太的遺體。這一點台灣與香港不同,中大的無言老師直至撒灰儀式前,家人都不得接觸,歷時約兩年。

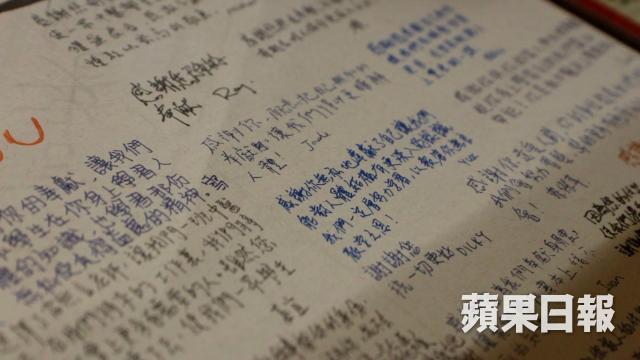

香港「無言老師」推動者之一的伍桂麟表示,中大與台灣一樣,從不考慮如何使用遺體令教學更加完善,反而重視醫學生的價值觀。「因為如果我們的醫生有很專業的訓練,但是缺乏了人性,這會似一個醫病的機器,多於一個真正醫病的醫生。」不論台灣或香港中文大學,學生在解剖前都會靜默一分鐘,以示對遺體尊重。陳導演認為這是生命教育的過程,「學生由最初嘻嘻哈哈,到最後其實你看到學生的心情,整個人都比較沉澱一些。」香港中文大學更要學生寫感謝卡,「今日他用了先人的遺體學習解剖,再寫卡告訴親人,『我學到了,也承諾日後好好學以致用』,這表達對捐贈者的感激,也是對親屬的尊重。」「連死亡都聊完,你忽然就覺得活着的事情都變得輕鬆。」這是陳導演完成拍攝後的最大感受。

記者:黃凱婷

攝影:劉永發、王國輝、蕭志南、張志孟