【專題籽:港情講趣】

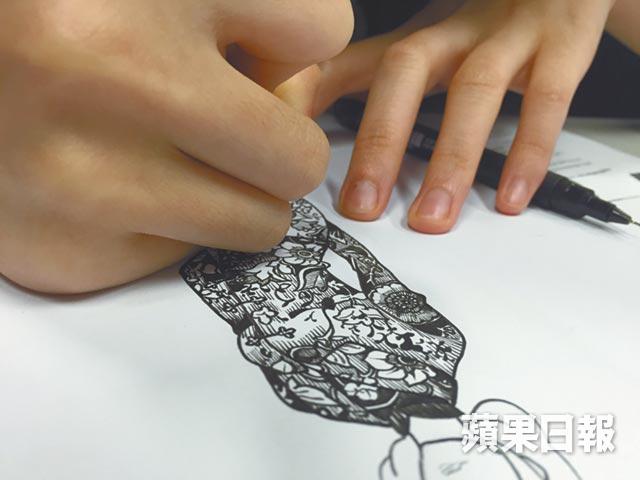

郵政局最近發行一套旗袍郵票,呈現20至70年代香港旗袍的演變,一系列繪圖由兩位文藝女生羅漪靖和陳穎琳一手包辦,過程還得到為電影《花樣年華》操刀做旗袍的梁朗光師傅幫手,成就旗袍文化的另一種傳承。

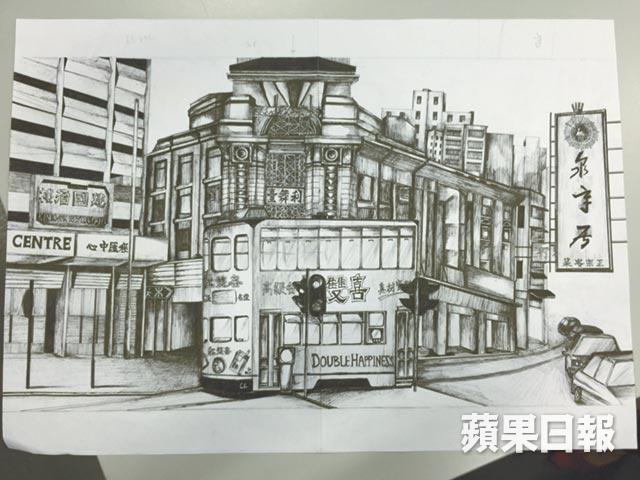

九十後女生羅漪靖(Yolanda)及陳穎琳(Mel)是香港知專設計學院(HKDI)「視覺藝術與文化高級文憑」畢業生,兩年前和一班同系同學策劃《中國美人展》,Yolanda憶述:「那時開始研究香港舊文化,繪畫利舞臺等香港舊街道和古舊的旗袍店,梁朗光師傅亦借出部份旗袍作展覽。」展覽啟發郵政局人員以旗袍作為郵票主題,邀請該科同學設計,最後二人共同設計的作品被選中,印製成流通的限量郵票。

該系列郵票回顧由1910年至今旗袍的發展及女士的穿着文化,兩位女生花了近一年時間籌備,深入瞭解不同年代旗袍的特色。1950至1960年全盛時期,旗袍成為女士的日常服飾,Yolanda介紹道:「60年代,西方文化融入,對傳統文化衝擊較大,流行貼身剪裁,凸顯『黃蜂腰』。19吋腰的女孩子就是當時出現的。」她說得興奮:「你見到裙子非常短,最初我們以為最短都及膝,但發現原來叉可以開到很高!」她又指出當時的少女特別喜歡桃紅和紫紅等姣好顏色,這些潮流是受到在港取景、享譽一時的荷李活電影《蘇絲黃的世界》影響。主角蘇絲黃一身旗袍,走起路來婀娜多姿。Mel補充:「當時女性喜歡凸顯線條美,蘇絲黃是名妓女,所以更誇張。」60年代的髮型也改變不少,開始西化時髦,Yolanda表示說:「女士在50年代前都是束起頭髮,把頭髮燙得很貼,但一到60年代便喜歡長直髮,又戴陳寶珠式的粗頭箍。」當時開始出現眼影,流行黑和灰,個個都是電影《少林足球》中的阿梅,「很誇張,化滿整個眼窩位置!」

旗袍的演變跟社會情況不無關係,20年代闊袍大袖,像清朝的「旗裝」,Yolanda說:「雖然『旗裝』上下兩件式,但驟眼看,線條平直,沒有分別。」郵票上20年代旗袍用上菊花布料,「清朝時,人們喜歡花布,菊花有大富大貴的意思。」30年代旗袍仍沿用花朵圖案,布料顏色鮮艷,「清朝和民初時期後,女性喜歡凸顯自己,所以會選擇亮麗顏色。」不過40年代因國共內戰,旗袍顏色變得深沉,用料平實,圖案也內斂多了。Mel補充說:「裙和袖子的長度也短了很多,因為方便女士工作、走動,始終那時期社會比較動盪。」

做足資料搜集 《花樣年華》旗袍師傅教路

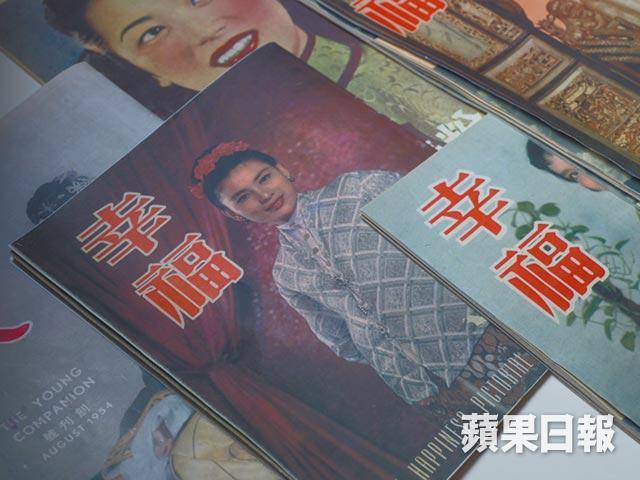

要以七張圖片總結數十年演變過程不容易,「我們想每個細節都準確,例如手袖長短、開叉位高低都要合乎當時特色。」雖然參考了不少資料,仍要反覆修改,「郵局的資料跟我們的有點不同,需要作大改動時,甚至會重新畫過。」學院的老師找來舊書給學生參考,「老師把整個系列都買回來,當時的書籍、雜誌和舊唱片喜歡用旗袍當封面,我們可以從中看到旗袍的變化,妝容也見到。」製作電影《花樣年華》三十多件旗袍的梁師傅也提供不少參考資料,師傅看見郵票滿意地說:「對啊,就是這樣,早期的都是闊袍大袖。」小妮子因項目對旗袍越來越有興趣,訪問當日繼續問:「還要對花嗎?領位多高才對?開叉開到這裏會不會太高?」Mel更笑說日後要為自己訂製一件旗袍,「要再了解多點,文化傳承很重要。」

記者:列淑華

攝影:王國輝(部份圖片由受訪者提供)

編輯:陳慧玲