【旅遊籽:浪迹遊蹤】

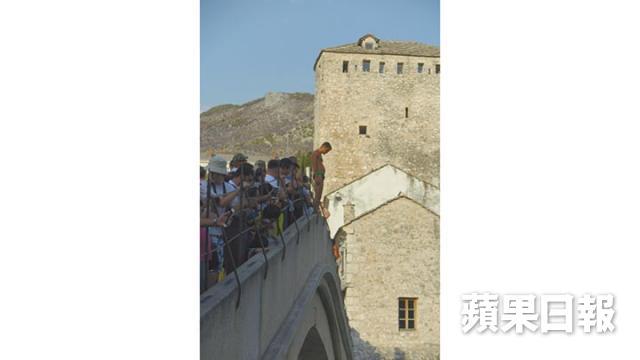

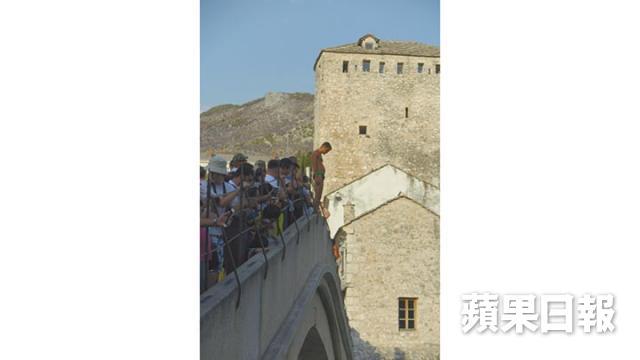

橘黃的陽光灑在河上,把乳白色的石橋照得閃閃生輝。橋上高處站着一個半裸男人,只穿一條小泳褲,在眾人凝視下深深吸一口氣,一躍跳到21米下的河中,四周傳來雷動的掌聲,還有他插進水裏拍起的水花聲。這是波斯尼亞古城莫斯塔爾(Mostar)建成於1566年的著名老橋(Stari Most),幾百年來流傳着一個習俗,誰夠膽從橋上跳進冰冷河裏,才稱得上男子漢。自1968年開始,這裏每年夏天均舉行跳水比賽,有時居民會自告奮勇表演跳河,博取遊客的打賞。

夏季的波斯尼亞氣溫高達攝氏38度,灼熱微風掠過河面吹來一陣清涼,我跟大夥兒歡天喜地看跳河表演,難以想像這兒曾經遭受戰火摧殘。巴爾幹半島曾屬鄂圖曼帝國的領土,第二次世界大戰後由南斯拉夫社會主義聯邦共和國統治,這個聯邦由六個不同民族的國家組成,包括波斯尼亞與黑塞哥維那(Bosnia & Herzegovina),簡稱波斯尼亞或波黑。古城莫斯塔爾猶如民族大熔爐,信奉回教的波斯尼亞族、信奉東正教的塞爾維亞族和信奉天主教的克羅地亞族一直和平共處。

撫平內戰疤痕 十年重建石橋

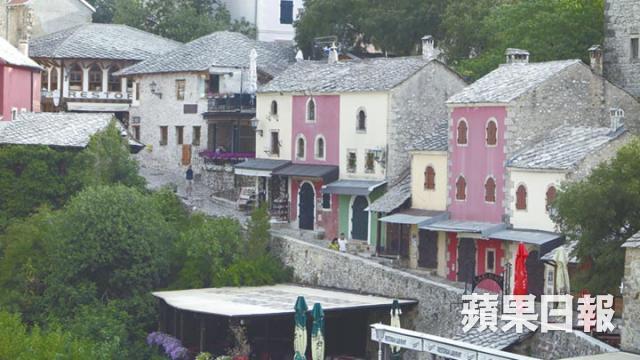

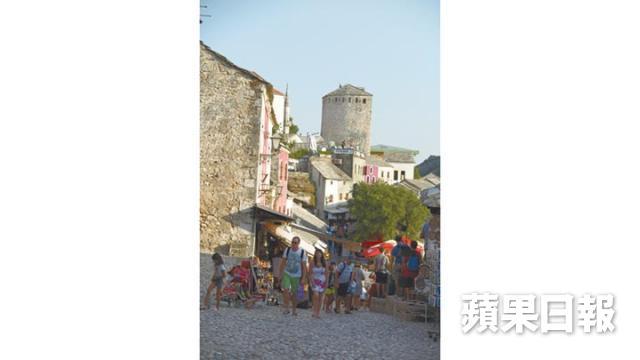

清晨在莫斯塔爾古城漫涉,石卵路沿着河流伸延,老橋四周都是磨坊改建的餐廳,石建鐘樓拔地而起,猶如中世紀的歐洲古城;清真寺同時屹立路中,宣禮塔的鐘聲響遍古城。坐在咖啡店前的大叔抽着波斯水煙,紀念品店擺賣的是阿拉伯工藝品,令人分不清身在歐洲還是中東。直到20世紀末,南斯拉夫開始分裂,波斯尼亞於1991年宣佈獨立,惹起支持大一統的塞爾維亞族不滿,波斯尼亞族本來跟克羅地亞族結盟,誰知雙方最後又反目成仇。1993年,境內三個民族爆發長達一年的內戰,從前的鄰居好友忽然互相廝殺,本來不問世事的居民要走上戰場攻擊原是同盟的敵人,最終戰死了20萬人,200萬人淪為難民。

Mostar本是石橋守護者之意,五百年來連繫不同民族的居民,卻在內戰之中化為灰燼。古城之內可見漆上「Don't Forget」的塗鴉,叫人毋忘戰爭之痛。遊客區域以外都是因戰爭而荒廢的銀行和酒店,子彈痕迹清晰可見。我好奇走進墳場,許多墓碑立於1993年,墓碑主人都是英年早逝。仇恨由慈悲撫平,戰爭以談判終結。這條老橋最後由國際組織包括聯合國教科文組織花了近十年重建,甚至要在河中打撈原來的建築材料。如今拱形的石橋鋪上滑溜的大理石,猶如一座山丘形的滑梯,穿上高跟鞋的女士走得小心翼翼,生怕當眾滑倒有失儀態,小孩則在父母攙扶下努力攀到石橋高處。

峭壁修道院 划艇入岩穴

莫斯塔爾的美不止在古城本身,還有郊外的幾個小鎮。Blagaj的河邊都是餐廳,人們吹着涼風吃午餐。一雙情侶撐着橡皮艇經過,笨手笨腳撞到石壆,倒是食客好心走去推一把,讓他們撐回河的中央。Blagaj的真正風光在餐廳之後,只要沿着後面小路走到盡頭,即見一幅如詩如畫的風光,建於16世紀的回教蘇菲派修道院由峭壁鑿建而成,岩穴流出碧綠的泉水,匯聚成湍急的瀑布,清澈的湖面映照修道院的倒影,在峭壁築巢的雀鳥在倒影上徘徊,遊客可坐橡皮艇觀賞岩穴風光。

另一小鎮Poitelj,仍保存了鄂圖曼帝國的風采,陡峭石梯旁長滿石榴樹,當地女子坐在路旁販賣手作。我攀了20分鐘到達山頂的保壘,八角形的鐘樓仍然安在,從這兒可以俯瞰依山而建的城牆,還有山下建於16世紀、卻在內戰時被破壞的清真寺。

環湖水簾 消暑瀑布

今次我參加的,是青年旅館老闆帶隊的郊遊團,他是波斯尼亞族人,在內戰時才27歲,一時跟克羅地亞族聯手抵抗塞爾維亞族,不久又跟克羅地亞族兵戎相見。他竭力以不太流利的英語向我憶述內戰情況,不斷重複的一句是:「我至今也不明白這場仗打來幹麼!」波斯尼亞內戰結束多年後,現在總算安頓了,他開了間青年旅館迎接漸有起色的旅遊業。我們的最後行程是參觀Kravice瀑布,半邊圓湖上傾瀉着急流,組成一張又高又長的弧形水簾。夏天的瀑布算不上壯觀,但湖水較淺成為消暑勝地,情侶在瀑布前拍照,父子划着橡皮艇遊湖,旅館老闆跟着一眾年輕小伙子爬上岩石跳到湖中。末了,我們跟他坐在湖邊賞夕陽,和平的日子得來不易,只盼可以延續下去。

Travel Memo

簽證:特區護照或BNO均免簽證

機票:乘土耳其航空往波斯尼亞首都薩拉熱窩,來回機票連稅約7,000港元起。

交通:在薩拉熱窩巴士總站乘約2.5小時車到莫斯塔爾,車費約100港元。

當地團:莫斯塔爾的近郊小鎮交通不便,最好參加當地團。一天團前往Blagaj、Poitelj和Kravice瀑布,時間朝十晚十,團費約300港元。

貨幣:1BAM約兌4.8港元。

採訪、攝影:呂珠玲

編輯:馮秀珍