【專題籽:胚芽故事】

在近年到處是內地新移民,常聽到「呃綜援」新聞的同時,原來在這彈丸之地,還有努力向上、自力更生的少數族裔年輕人。16歲時隨「思鄉」的媽媽由巴基斯坦回港生活,19歲那年卻從中四讀起,為考DSE入醫科鋪路,「我目標是入讀港大醫學院,我想成為一個醫生。」—— 他是Janis Khan,今年20歲來自巴基斯坦的青年。

雖然Janis在巴基斯坦出生和成長,但跟香港的淵源或要從他外公說起。「五十年代,香港在巴基斯坦招募警察,外公十多歲便隻身到香港,結婚生了媽媽。直至外公退休,媽媽才跟他一起回國。」Janis的外公在香港活了大半世,媽媽更是在香港土生土長,說得一口流利廣東話。「媽媽不時提起香港,總是滿臉笑容。她會談住過的地方,告訴我們兒時去過海洋公園,雀躍地叫我們多看網上影片。」Janis自小就從媽媽口中聽着香港的事情,對香港可說是有點認識,「唯獨我不太會說廣東話!媽媽會教我講基本的,如『唔該晒』、『多謝你』、『唔好意思』等。她想我來港時,至少表現得有禮貌和教養。」

母多病常出入醫院 餐廳打工兩年儲學費

對於帶Janis一同來港生活,媽媽似乎早有準備。「每次晚飯,媽媽就會講香港;平日只要一家人坐在一起,她又會分享在香港度過的童年。媽媽來香港就是回家,但對於我,就是離鄉別井。」Janis自小因媽媽多病而常出入醫院,於是夢想當醫生助人。他說自己在巴基斯坦是個品學兼優的學生,再過一年就可入大學。不過,為了圓媽媽希望回港過下半生的心願,他甘願中途放棄學業,於2013年拿到簽證便來港生活。「要中途放棄學業是最可怕的!」他說,巴基斯坦人要來港一點不易。「所以那時跟朋友道別,彷彿真的不會再見。」 2013年,Janis才不到17歲,他形容離開朋友是「the hardest goodbye ever」。

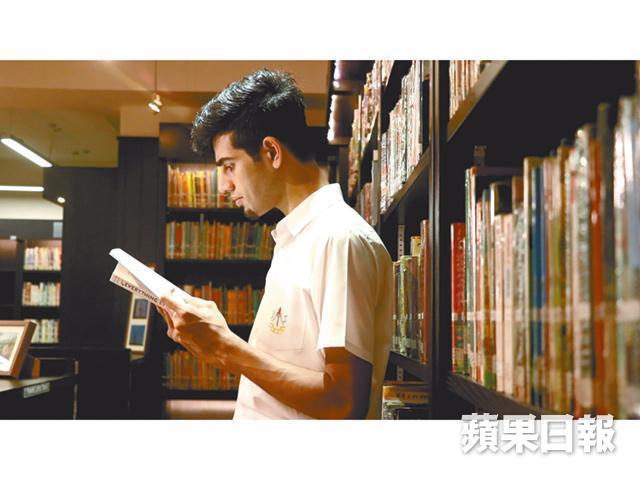

Janis本以為來到香港可馬上考學校讀書,直至他看到媽媽工作辛勞。「她為了供我讀書,每日早出晚歸,身體比以前更差。」於是他打工賺學費,去了灣仔餐廳打工,一做便是兩年。「每天要上夜班,早上七時下班,天天看着學生上學去,自己明明想讀書卻在餐廳工作,一點不好受。」那時他一直希望可以再讀書,為做醫生鋪路。「就是這想法,支持我努力工作,公餘時報讀廣東話班,裝備好自己。」

直至2014年下旬,他決定重返校園。「那時入學試考得很差,學校本來不取錄我,我帶着巴基斯坦的成績表游說老師,更承諾第一學期會考到頭十名。」最後學校取錄他,但因為要配合香港的考試制度,必須由中四讀起,於是入讀位於荔枝角的地利亞修女紀念學校(吉利徑),跟同校很多少數族裔同學一起努力,他問過自己值不值得。「我人在香港,就得跟隨香港制度,但總算離我讀醫的目標近了一大步。」眼前Janis身穿整齊校服,他低頭按着胸前的校章,說:「我要更努力,下年DSE不能有失,我比別人遲了足足兩年。」

備戰下年DSE 目標入讀港大醫學院

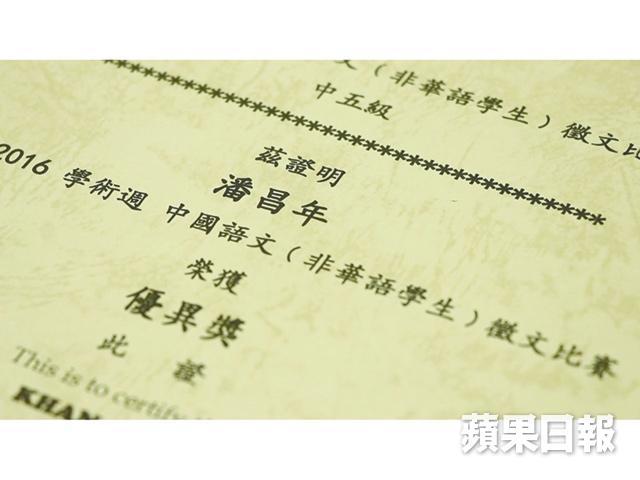

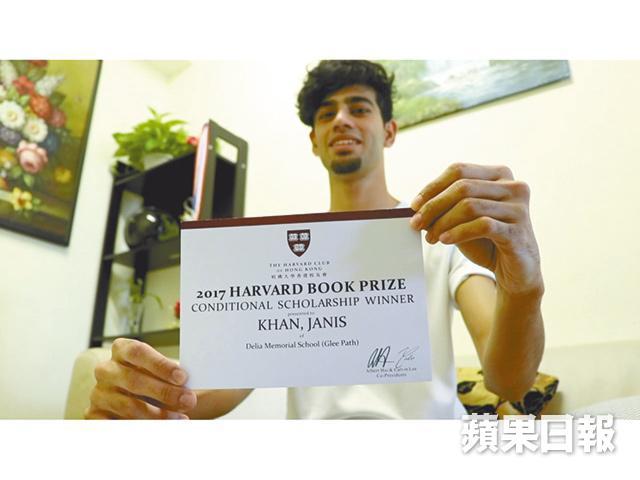

Janis沒有「下巴輕輕」。他入學時承諾努力讀書,結果中四時全級第七;剛完成的中五,更是全級第四,他自信地說至少沒有讓老師失望。今年5月,他更與全港250名中學生爭三個名額,最終脫穎而出,奪得「哈佛圖書獎獎學金」,將會到美國哈佛大學修讀為期七周的暑期課程。「我選了兩個生物相關的科目,由著名教授任教,真令人期待,哈哈!」Janis深信這次經驗,不但豐富學科知識,也讓他在著名學府結交世界各地的朋友,絕對是難能可貴。Janis目標明確,但當記者告訴他,最近有在港巴基斯坦人難求醫生職位的新聞時,他表示深知不懂中文要在香港行醫並不容易。「現在說求職還是言之過早,我在香港也遇過印度醫生。只要在畢業前多加努力,我相信我可以!」他直言目前的「biggest monster」是明年的DSE,而非幾年後能否找到工作。即使正值暑假,他還是訂下了溫習時間表,課餘時間全用來溫習,跟同樣來自巴基斯坦的好友互相抽問、做試題。問到他對自己有何期望時,他坐直身子,不諱言說:「我的第一志願是入讀港大醫學院。」

記者:黃凱婷

攝影:劉永發

編輯:郭芝諺

美術:利英豪