【旅遊籽:假日散心】

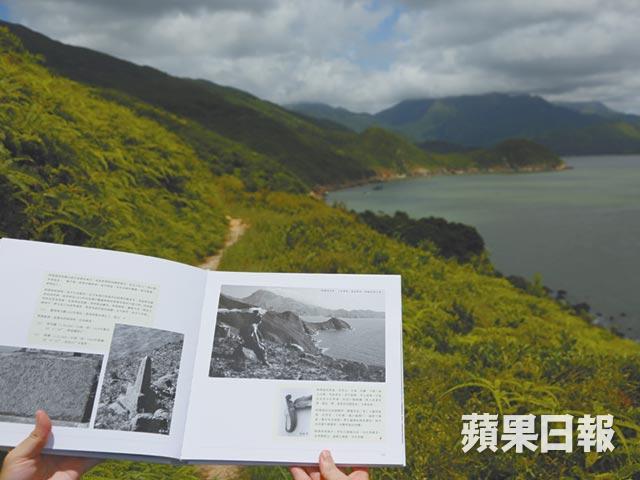

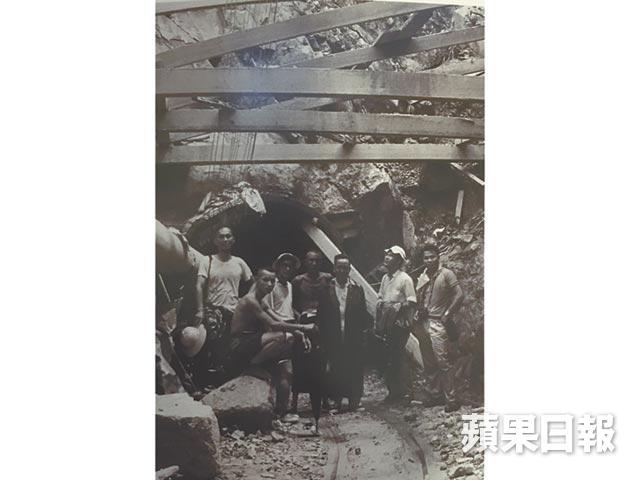

行山、影相兼寫得一手好文章,更曾是新聞報道員,86歲「掌故王」朱維德若活躍於網絡年代,肯定是爆紅的山界KOL。他動靜皆宜,拍下10萬張香港照片,最近推出第29本著作《朱翁同遊 香港原貌》講大嶼山,60年代用兩個月人工買下Leica M4,花了5年拍下大嶼山美景,50年不變只是紙上談兵,今天已面目全非,留下的只有相片。

「今日再影都影唔返咁靚,地方變晒,懸浮粒子太勁,畫面冇咁清了。」朱翁聲如洪鐘,在大帽山川龍邊嘆點心,邊滔滔不絕分享,他所到之處必引來山友注目。本來他打算封筆,相隔多年再出書,只因碰上出版社負責人跟他一樣半世紀前走遍香港,因緣際會重燃出書念頭,整理舊文,再加上新元素及資訊,特意出版約10.5吋乘10吋硬皮精裝本,把半世紀前大嶼山每個角落舊貌盡收眼底,質感鉅細無遺,這是他60年代花了5年時間,每個周日風雨不改出外拍照的心血結晶。朱翁說:「當年自己影相自己沖菲林,即使現在科技先進,都影唔返咁既質素。」有些地方不論地名及容貌已蕩然無存,赤立角變成赤鱲角機場,陰澳多了欣澳港鐵站及迪士尼樂園;愉景灣豪宅昔日還是尋常百姓家。從前的山上植物較矮,現在樹長高了,易達的景觀變成隱於山中。

愛蒲鳳凰山 帶軍用床看日出

要數朱翁在大嶼山蒲得最多的地方,鳳凰山必然入選。單是看日出已去了逾20次,得一次看到最美日出,因夏季太陽偏東,被大東山遮擋,只好冬季冒寒風拍攝,望見紅日初升,凍到打冷震都值得。他曾帶備軍用床去看日出,「朋友笑說我應拿旅行最佳裝備獎,但我平時的裝備好簡單。」他對食要求不高,有三寶便心滿意足:糯米雞、排包,甚至冰格的過期月餅。

他揹相機的位置原來透露路線難度的玄機,「平時相機放在前面,揈揈吓很威水,但一去到險境就揹在旁邊。」鳳凰山險境教他流連忘返,當年他帶領玉泉水陸旅行團,成為行山開路機,「魯迅說路是人行出來,我說路是旅行團團員行出來。」他亦愛走險徑,鳳凰山閻王壁落山碎石甚多,必須急步前進,偶一不慎,連人跟石直滾落山腳,真的見閻王,因此他便改了這個稱號。問他怕不怕,他答:「小心謹慎,咬住牙關便不怕。」恍似輕易,但唔沙膽一定做不到,幸好行山多年鮮遇意外。

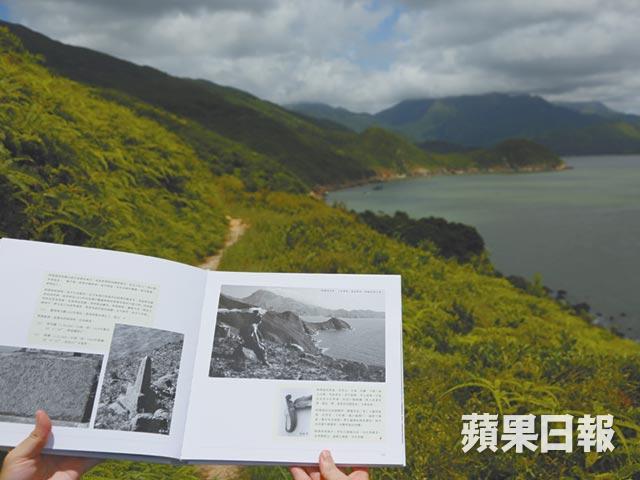

遊大嶼山不一定登險境才有趣,悠閒賞美景也不錯,他首推狗嶺涌,一條平緩石屎路,沿途亦有樹蔭,步行一個半小時便到達,平易近人,「海灣靚,水又靚,山分數色,遠山青黛,近山啡綠,加上藍天白雲,美麗難以言宣。」他形容此地為西貢蚺蛇尖長嘴三灣後,第二大香港美景,到達觀景台後,盡享海景,好天氣的話更可遠眺澳門。看罷1902年興建的嶼南界碑,便可原路折返,若天氣稍涼快可步行至營地和三五知己露營。

八卦風土人情 發現宋代稅關遺址

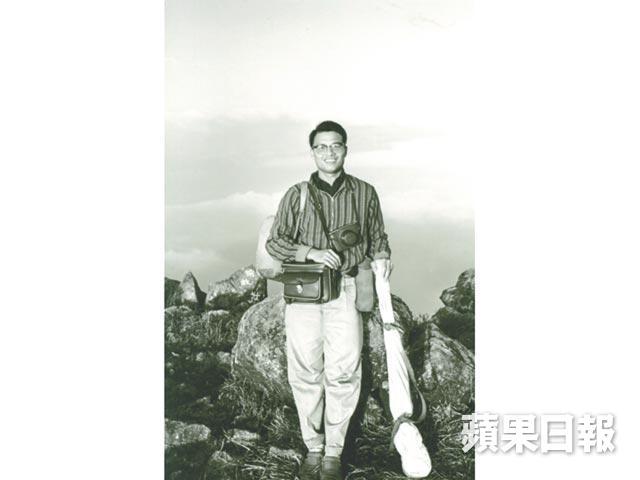

朱翁愛搵當地居民八卦一下風土人情,掌故王不是浪得虛名。60年代初他在深石村結識村長黃葵,黃葵當年修建水渠、學校、教堂等設施,朱翁十分敬仰他,可惜他壯年去世,村落發展停滯不前,90年代朱翁曾探訪過他兒子。他捐窿捐罅,60年代跟朋友深入石壁水塘地盤現場,平均每月最少去一次,見證水塘興建過程,「心態似睇一個患重病的朋友,怕死後見唔返佢。」他們竟然買食物跟技工、工人混熟,順利深入地洞,攀上逾百呎的控制塔,時至今日應是mission impossible。朱翁學識淵博,無盡的好奇心,令他於60年代在清水灣半島發現佛頭洲宋代稅關遺址。他在大嶼山也遺下一些不解之謎,有待大家探索。包括他當年遠望發現黃龍坑堆石,懷疑是宋帝的永福陵,可惜路途艱險他到達不了,有待大家尋答案。

記者:梁慧琳

攝影:徐振國、鄭明川(部份圖片由受訪者提供)

編輯:馮秀珍

美術:孔文彬