「可能詩比較容易吸引多愁善感的人,所以很多情緒病朋友都會來到這裏,尋找詩的陪伴。」香港詩人陸穎魚說。記得曾經有個不能喝咖啡的高中女生前來,不喝咖啡是因為她剛剛停吃精神科藥物,言談之間知道她小時候曾經被人困進狗籠,當時我在想到底一個小孩子有多高和多大,才可以被困進去,穎魚眼泛淚光細說。「在書店我還聽過被父母家暴、被學校師兄性侵犯等故事,聽得越多就越理解為何世界上會發生這麼多不幸的事,自然就忍不住哭。」穎魚經常叮囑店內的工讀生店員,要體貼每位客人的需要,因為她知道,「詩生活」並不是一般的詩店。

三年前穎魚從香港移居台北,她和很多文青擁有相同的夢想,就是有朝一日可以開設書店,而她經營獨立出版社的台灣丈夫可以說是幕後軍師。「他改變我很多價值觀,當我隻身嫁來台灣,初期找不到工作時,總是為收入煩惱時,他時常反問我,現在你沒有地方住嗎?沒有飯吃嗎?沒有錢買衣服嗎?其實我不應過於焦慮未來的事,活在當下才是最重要的事。

當年穎魚結束了六年多的財經記者工作,貿然與一個遠距離交往只有三年、乍看起來像陳可辛的台灣男人結婚,她打趣地說,或許是他獨特的長相讓我百看不厭吧。那㚒雜白髮的小馬尾,《龍虎門》中王小龍般的瀏海,文弱書生的眼鏡,彷彿畢加索為他特意添上的五官,的確令人一見難忘。

「如果承諾是島/而不是飛走的鳥/我們決定重疊/把對方的時間混起來熟/煮成更加堅強的皮和肉」

穎魚引用自己詩作〈動情〉其中一段比喻詩店與讀者的關係,「我希望所有喜歡詩的人好像候鳥一樣,當在外面世界受了傷,都能隨時飛回這裏,詩店永遠像個島嶼在等候他們。」

雖然穎魚每次説起詩都會眉開眼笑,但當所有人都踏出門檻,她便會回到店長身份,露出深鎖眉頭,「台灣朋友都有勸過我不要開書店,賺不到錢之餘更可能蝕錢,這的確實是個很儍的夢想,但我總是覺得它會成功。

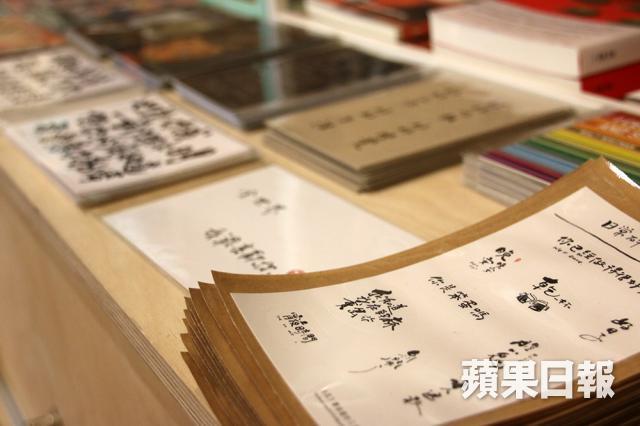

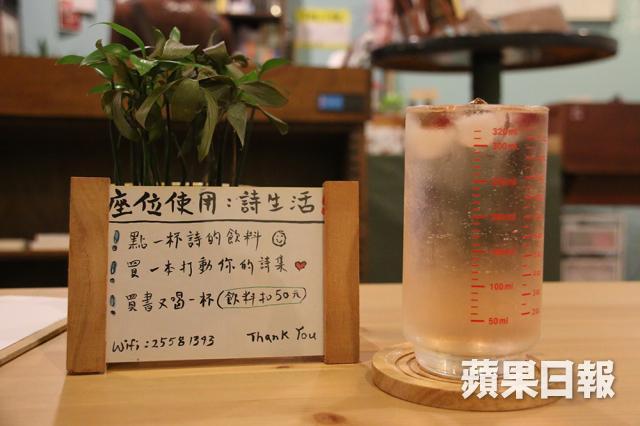

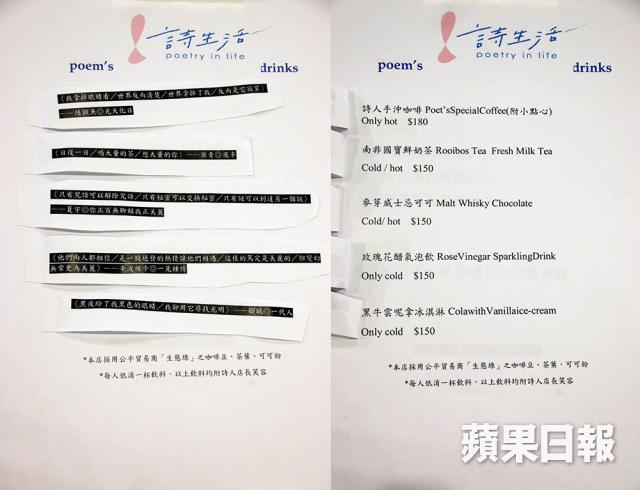

萬事起頭難,要實現夢想,就必先踏出第一步,幸好命運讓她遇上現在的店鋪。「我經常覺得自己的店鋪很簡陋,書櫃和大部份傢俬都是二手貨,店內並沒有華麗裝潢,但不少朋友和客人來過都說,這裏很漂亮和溫馨。」她前後以三個月創造出一切都與詩有關的「詩生活」,小至一塊皮革詩句書籤,大至一幅詩句照片掛畫,都是她對詩的想像與理念。即使客人對詩一𣸹不通,亦可坐下來點杯飲品,猜猜詩句對應甚麼飲品亦會獲益良多。

「詩人有時候喜歡自閉,有時候喜歡曝光。」台灣詩人劉三變在店內喝着玫瑰醋說。作者和讀者之間永遠好像有一層看不透的薄紗,但這種神秘感並不存在於「詩生活」,很多台灣詩人都會隨時出現書店內,與讀者面對面交流詩的各種話題,或者是不同形式的藝術。穎魚說:「這裏是個可以遇見詩人偶像的地方。」

雖然「詩生活」是獨立詩店,但由於空間有限,故會慎選詩集寄賣,穎魚能夠遇上劉三變亦是因為一次寄賣。當她初次看到封面畫有雙乳鳳凰的詩集,覺得詩集太傳統與詩店風格不合,故拒絕劉的寄賣,但後來劉氏到訪詩店,並把兩本詩集送她,他們的故事便由此展開。穎魚說:「當日有位女客人讀了某首詩,便突然流下眼淚,後來更買走詩集。」劉三變則冷靜地說,可能這首詩剛好擊中她心裏某段回憶,勾起了感受。

「其實我意想不到原來現在香港有不少年輕人都在讀詩集。」穎魚驚訝地説,不論是台灣或香港,近年讀詩的人變得年輕化。穎魚續說,雖然「詩生活」才經營兩個多月,但已經有不少香港人來過這裏,當中令我印象深刻的是一個二十出頭的香港男生,回憶當日台北下着大雨,他推門入來,彼此聊天我才知道他甫落飛機就趕過來詩店,因為沒有雨傘在身,所以全身都濕透了。而他整個台北旅程,一共來訪兩次,第一次是他下飛機,最後一次便是他快要上機回港之前。「開書店讓我有很多美好回憶,從不在香港相遇的人,卻在台北這個異鄉、因為大家都喜歡讀詩而認識和相遇。」

【後記】

然而 把快樂的痛苦埋藏在計數機

把悲傷的憤怒隨着眼淚流去

把時間投進深淵

改變不了世界

但卻在改變詩 界

詩生活

台北市大同區承德路二段75巷37號1樓

採訪、攝影︰盧逸文

2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。

緊貼果籽報道,即like: http://fb.me/AS.AppleDaily