「90後」總是被人標籤為欠缺責任感、玩玩吓、愛發夢、不務正業等,若一竹篙打一船人,就對他們太不公平了。

26歲的何潔明(小明),2014年畢業於社會工作系,但她沒有立即找相關工作,自己儲旅費以陸路方式先到西藏和尼泊爾並停留四個月,再乘巴士到越南和柬埔寨,總共做了一年背包客。即使現在當了母親,對於這種旅遊方式還是意猶未盡,計劃今年尾會帶同兒子到印度旅行。不少人會認為這種生活方式是不踏實和欠穩定,但小明正因為擁有了這些經歷,更清楚知道自己追求的是甚麼。在旅程的結尾,小明來到印度菩提伽耶,並住在一家由清侶開放給背包客的旅舍,後來她得知旁邊的一所NGO慈善小學,是由印度人和德國旅人一起合辦,由於二人有感印度的教育不足而且良莠不一,便籌錢興建了這間慈善小學「A Bowl of Compassion」,至今已在該區服務九年了。

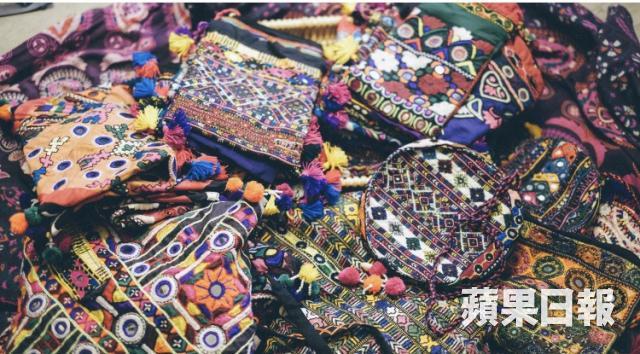

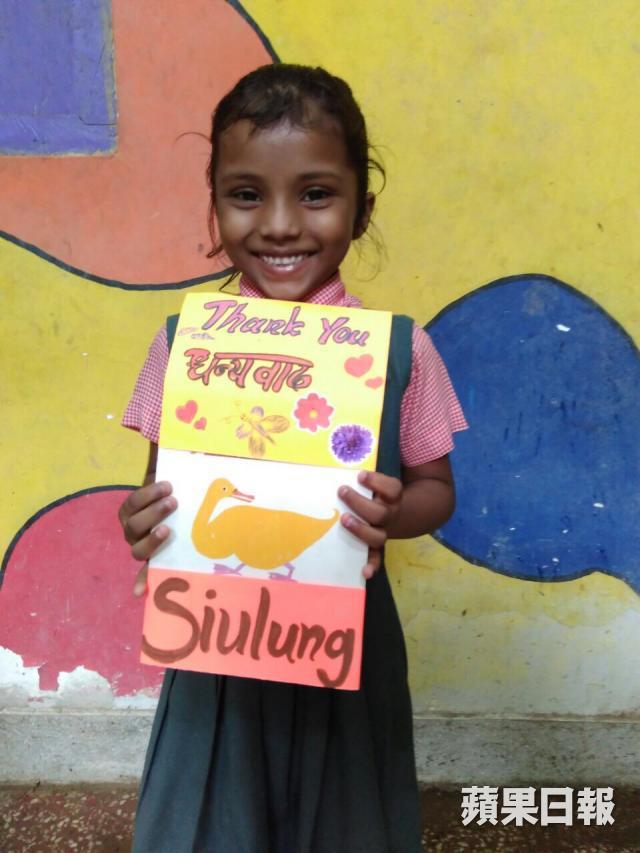

「因為一年的backpacker生涯,我最大的得着是看見貧與富。我覺得印度是很難有階級的流動,或者如果你是窮人,你很難向上游,所以我覺得教育是一個頗重要的出路。」在印度街頭,小明看見到貧與富的差別,有不少兒童可能一輩子都賣筆或賣花籃,他們肚餓時會抓地上的沙和塵吃,連兩餐都未有保證,莫說是教育。去年回港後,小明沒找社工工作,反而受印度之行影響,希望透過自己一點力量幫助印度小孩,她深知貿貿然叫別人捐款和分享資源給這些落後國家很困難,所以決定在印度、尼泊爾和墨西哥等地搜購全人手做的民族服飾回來賣,透過一買一賣,助學印度小孩。小明認為這些產品是取之於這些國家,所以會將部份收益回饋給這些國家,如賣出一個價格$250至$300的刺繡小袋子,她便捐$40,香港人一頓飯的價錢相等於印度小孩的一個月膳食。客人在購買民族服飾後,便會收到有自己名字的畫,這些都是由小孩親手畫的答謝卡。

「其實需要接受教育的小朋友是遠遠多於100位。」小明這門小生意,開業只有大半年,其出發點卻大受客人支持,所以已經幫助學校興建了水缸、兩個課室及足夠100位學生半年的膳食等。看似微小的力量,但只要願意嘗試和堅持,其實這一點也不小呢。而小明最希望當然是有更多小孩受惠,所以希望能籌集約20萬元興建一所學校,容納更多個100位學生。

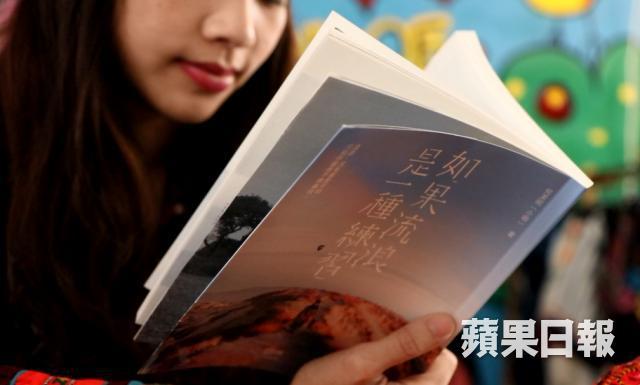

所以誰說「90後」是一無是處的,小明剛推出她的旅行手記《如果流浪是一種練習》,記載了她到過的國家的所見所聞。「一百種生活的可能」,或者這是「90後」的其中一種可能吧。

Facebook:Wish You Were Here

記者﹕陳煥欣

攝影﹕張志孟

2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。

緊貼果籽報道,即like: http://fb.me/AS.AppleDaily