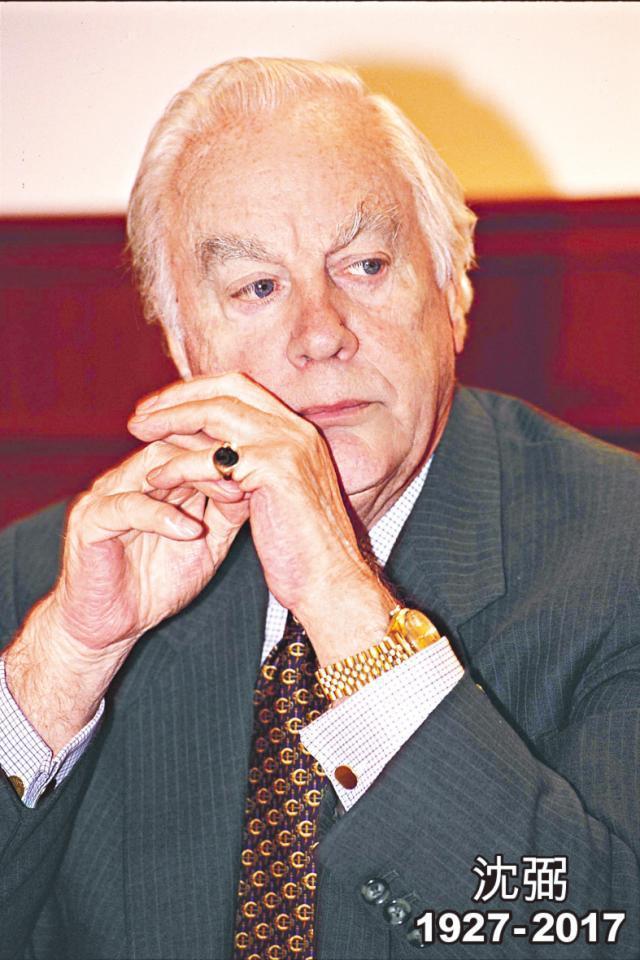

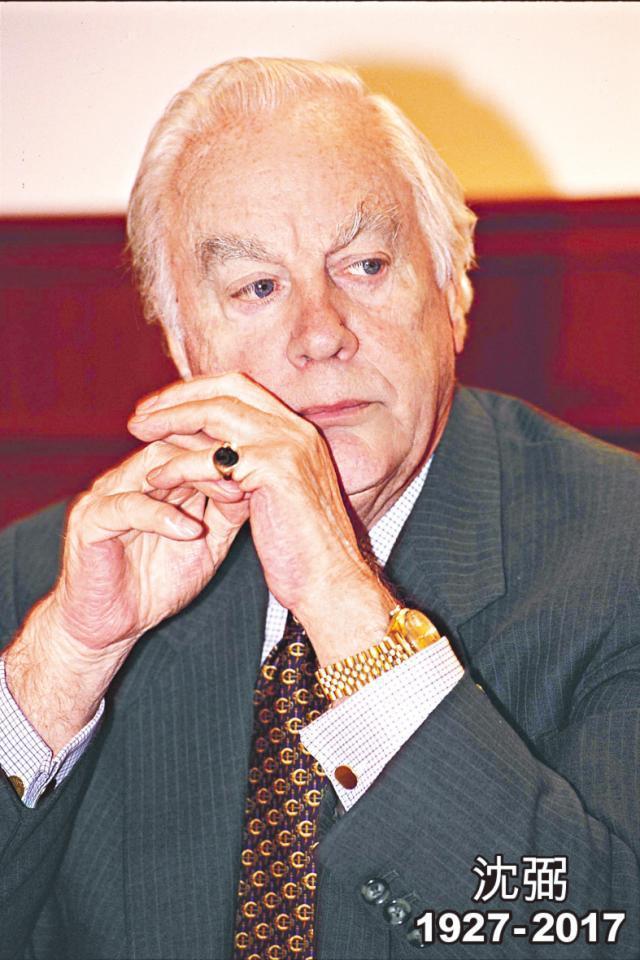

【本報訊】在70年代末至80年代初,承着本港經濟起飛,一手湊大比自己細1歲的李嘉誠,冒起成為華人首富,又協助已故船王包玉剛併購九倉(004),並於中英談判風雨飄搖年間,拍板重建中環滙豐總行大樓的滙控(005)前主席沈弼(Michael Sandberg),在本港回歸20周年的翌日(7月2日)於倫敦病逝,享年90歲。

記者:劉美儀

沈弼於5月底才剛慶祝完90歲生日,他在1977至1986年間擔任滙豐主席,奠定了滙豐與華資巨擘建立長遠商貿關係的基礎,其繼任人浦偉士進一步發揚光大,帶領滙豐在英資淡出的後過渡期歷史時刻,衝出香港成為國際大行。

「擅長做大買賣的操盤人」

英國《每日電訊報》上周五(7日)刊出訃聞,形容沈弼是「一位擅長做大買賣的交易操盤人,多於一位傳統銀行家(dealmaker than a traditional banker)。」

消息說,他的喪禮將於7月17日在英國漢普郡的教堂,以私人及家庭追悼會形式舉行,據悉滙控主席范智廉將代表集團出席;外界亦估計,接任沈弼的前滙控主席浦偉士,屆時也可能現身悼念老朋友兼前上司。滙豐中人形容,沈弼是繼神級大班浦偉士之後,在集團內享有高聲望的前任主席。

要回顧沈弼歷史,不得不提這位英格蘭出生的銀行家,與李嘉誠及包玉剛等第一代本地華商領袖的淵源。上世紀70年代中期,由膠花廠起家的李嘉誠,早已趁着地價便宜乘時而起,轉向地產王國拓展,並成為當時其中一個最具實力的年輕華資商人,與當時仍然主導香港經濟命脈的英資財團與怡和系抗衡。

在昔日殖民管治時代,素有「滙豐及馬會主席才是香港揸fit人」的民間說法,精明的沈弼,1977年從前任大班沙雅手中接掌滙豐,一改保守銀行家作風,主動出擊,覷準華資商人冒起的大勢,積極扶植並促成兩單重要併購交易。

1978年,李嘉誠在市場上逐步購入當時仍由英資怡和控制的九倉股份,持股量悄悄增至接近20%,成為單一最大股東,與李氏早有交情的沈弼,建議李氏放棄收購,並轉讓股份予已持有一定九倉股權的包玉剛,最終促成了船王入主九倉大業。

售和黃予長實 提供融資

沈弼亦深諳投桃報李,將當年滙豐持有並正在物色買家接手的和記黃埔股權(22.4%),以低於賬面值的每股作價7.1元,在沒有公開招標情況下轉售予長實,滙豐並提供貸款融資助李嘉誠完成交易,結果李氏擊敗對手怡和,成為首名控制和記黃埔這家英資財團的華人。

本報昨向長和(001)及九倉查詢會否有人出席喪禮,截稿前未獲回覆。