大雨淅瀝淅瀝灑在屋簷上,窗外遠景近景朦朧成一片。看不見這古老建築與賭城的金碧輝煌,格格不入。

澳門龍華茶樓老闆何明德早上跟精神矍鑠的老太太聊得投契。「她有份建這家茶樓,負責擔泥擔磚擔石,已經91歲了,習慣頻仍的來。」老太幸運,蹣跚的總算能爬到二樓,很多龍華的老客人對着長長的階梯已經有心無力了。靜靜在一角吃點心的,還有周連記百貨的周老太,她的女兒從美國回來探親,第一時間偕母親來龍華懷舊,一段段似曾相識的過去,如今在眼前重播……

澳門無人不曉的紅街市旁邊,佇立着一棟鑲着綠鐵窗的黃色建築,裏外都刻意保存着舊貌,這裏沒有澳牛的光速餐,沒有九記的惡老闆,時間好像走得特別慢,甚至凝固了。

掌櫃枱的何明德是龍華第二代當家,從小在茶樓裏滾大,對茶樓有份比老普洱還濃的感情,他見證濠江的興盛、茶樓的沒落,一榮一枯。

「無嘞,全世界都無(舊式茶樓)。在這裏飲茶,會勾起許多回憶,好似以前要食叉燒包都很辛苦,現在……」何明德聳聳肩說,他周身掛滿古玉有股文藝腔。人生有情感,遇物牽所思。他顯然是個念舊的人,香港爭取五十年不變,他在澳門打造了示範單位

威風一時 七十夥計剩下七人

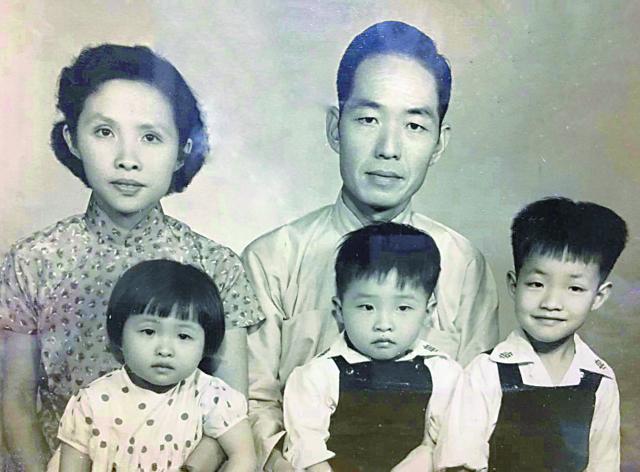

曾在香港經營茶樓的何明德父親,1949年從廣東逃難到香港,1962年在澳門創立龍華。

「我父親遲走一天,定給共產黨殺了,因為他是國民黨的兵。」何明德娓娓道來。未在澳門落地生根前何爸爸曾替林貝聿嘉的老爺當會計,當時環境差,「有食無工」(包食宿但無工錢)的小日子已算安逸。到了澳門,何明德父親見附近船廠大量工人卻沒有中式茶樓,覺得有市場,又懷念家鄉的味道,最後獲得東家賜地起了龍華茶樓,一家人住進黃色房子裏面,下舖上居,一住半個世紀,見證澳門滄海變賭城。

「滄海是真的,沒誇張。」何明德站在騎樓遠望,指着馬路對面一棵樹。「一條馬路之隔,這裏對面曾經是汪洋,一排的船廠,生產登陸艇往越南打仗。」見我表情流露出不可思議,何明德續說:「高樓後面都是海,我們就在對面釣魚。」

「2000年後賭業開放了,澳門翻天覆地的轉變。那時叫人去拱北關閘,即是咒人上天堂;現在變天了,我們都靠他們(大陸旅客)消費。社會變得複雜了,人沒有往昔單純。」

何明德有四兄弟姊妹,他是唯一願意留守的人,在父母分別91歲和87歲才接手。明顯這生意不是大茶飯,但他是越做越覺有味,人情味。

「很多師奶、老婆婆、裝修師傅,他們朝早來飲茶,會先在街市買水果給我吃,好得不得了。」電影《澳門風雲》、《十月初五的月光》在澳門的懷舊取景都選在龍華,何明德每天最愛跟老街坊與新旅人天南地北,飛觴碎月無所不談,彼此猶如老相好。呷着老茶,何明德分享着龍華的歷史,「茶樓曾經興盛,那個年代的澳門人,天天上茶樓,每天的生活與茶樓密不可分。」

人事有代謝,往來成古今。

何明德記得,龍華開張時聲勢也是一時無兩,「當時我們還有酒席,所有點心大師都是特意從香港專程請過來,不知幾威風。由早上七時開門做到晚上十一、二點才打烊,饕客十多個人擠在小圓枱,坐着、站着、蹲着都有,員工上班要分兩輪。」德哥說,以前龍華樓上就是員工宿舍,裏面放有一張猶如萬里長城的兩層長形木板床,「晚上六、七十個夥計一字排開睡在宿舍床上,現在連我在內茶樓只剩七個人。」風光不再,何明德懷依依的舊。

以前龍華夥計在脖子上掛着一個銀色大盤子,盤子裏放着點心、穿梭茶樓裏叫喊。現在已改成自助式,客人自己去拿茶葉沏,點心也自取。吃完給錢也好,忘記帶的話記賬。

往事、當下、未來,隨着繚繞茶壺的蒸氣和茶香,氤氳開來……

似美術館 擺滿酸枝字畫老照片

龍華放滿了不同的凳子,有草根膠凳也有價值不菲的酸枝,上下橫跨幾百年。食客各按所愛,對號入座。「這裏的茶客,第一次來坐在那以後都想再坐同一個位置,不知何解?有時感覺就是玄。」

香港寸金尺土,尤其經營中式食肆,翻枱是分秒必爭,搭枱是繁忙時間的日常。但在龍華,兩個人霸佔一張圓枱沒有人來驅趕;自己沖茶,自斟自飲,有人愛在這裏看書做功課,餓了拿一兩盅點心,看看藏品,總之下午兩點就關門大吉。

偌大的茶樓,其實更似個私人美術館,老闆喜愛的藝術品,朋友送贈的字畫、書法、老照片放滿半個廳,此刻蔡瀾的御用插畫師蘇美璐在開畫展,作品畫盡舊式人情,張張歲月滌蕩過的面孔,令你猶如穿越時空,白駒過隙,逝水流年。

傳統的木式卡座與拼花瓷磚地板,綠色鐵窗襯托騎樓千嬌百態的羅漢松盆栽。透着自然風不靠空調,是老澳門的茶樓古早味。半世紀未曾改變過的裝潢,古老卻不破舊。聽着風雨奏的交響樂,何明德說,著名作曲家林品晶曾經在龍華收集聲音作靈感。交談聲、雨聲、鳥聲,變成樂章。

鳥聲?對1970年代澳門流行在茶樓裏鬥雀,很多人曾帶雀籠來喝茶,非常熱鬧。2005年禽流感肆虐之後,政府已禁止客人帶雀來,龍華只剩下兩個空鳥籠在窗邊,記錄這曾經。以前滿樓雀聲,現在只剩下馬路嘈雜車聲。

半世紀堆積的舊物,令龍華這家茶室有點虛無、出世的不真實感,兒時回憶,何明德最記得這一幕。

文革期間,何明德還是個不識愁滋味的小孩,數以千人上街示威,他在街上玩彈珠。龍華的掌櫃正正對着一幅偌大的毛主席照片,兩旁有幅對聯「清純正氣 可以清心」何明德邊摩擦手中的古玉邊講古。「對聯描繪的是飲茶的心態,有次我在貨倉找到阿爺(毛澤東)的掛相,無意的把相片放在對聯中間,一放便放到現在。有趣是,內地人見到沒甚麼感覺,東南亞華僑來到,定必跟阿爺selfie一番。」

發展商覬覦 賣掉容易更想保存

何明德明白,淘汰是無可避免的事。「大酒樓吃鮑魚、魚翅、龍蝦,我們無法跟它們鬥,食物以外,我們更注重杯茶。茶一定要好。」何明德守護着一點文化遺產,發展商覬覦的卻是龍華的產權。其實,如果將龍華賣掉拆卸重建,何家絕對可以印印腳等發達。

「的確很多人來找我,但我就是沒有理睬他們。我的亡父亡母不想我們賣,情願我們保留着這裏。但將來我們睡了覺,就不知道了。」何明德見證三代人在這裏飲茶,看到舊人新臉。「事實是很多人已爬不上來了,沒法子,人總究都會老。」何明德邊說邊幫我斟普洱。

「我們很多朋友,不經意便悄悄走了,所以我想保持一個氣氛,等一些朋友來到尚有懷舊的感覺。」很明顯,他已看透人生得失的累贅。

我打岔的問:「你的下一代有興趣接手嗎?」

「將這建築物賣掉很容易,想它繼續保存,我們不知道,盡力吧。」凡所難求皆絕好,及能如願便平常。

桌上的算盤,沿用半世紀的秤,牆上的鐘都是龍華開張沿用到現在,有人幾十年坐同一個位,呷着茶看着同一處風景。但同時,天變地變,點心已變批發、冰鮮雞代替活雞,變遷才是永恒。

時代巨輪悠遊流轉,變幻的是人事,而不變的卻是情懷。世間好,何日不風雲?風雲如今都在一盞茶中。

記者:鄭天儀 攝影:潘志恆(部份圖片由受訪者提供)

97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。

【回歸二十年】專頁: http://hksar20.appledaily.com.hk