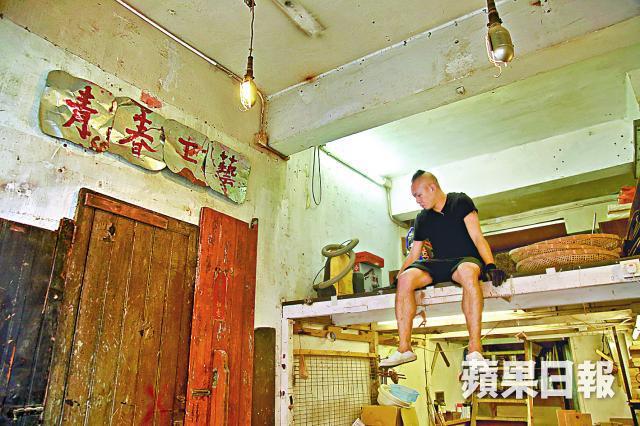

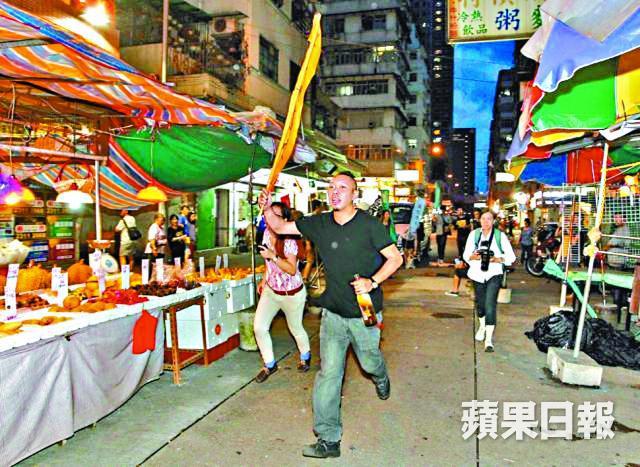

白飯魚踩踭、口裏叼着綠Luck、鏟青的punk頭,盧樂謙全身散發一股濃郁佬味。在土瓜灣草根到極致的十三街,麻甩的他如魚得水,懶理被警察查身份證成了日常。他印着腳做訪問,鏡頭大特寫都能感受到微抖。大概他不會跟警察說自己是藝術家,最活躍做行為藝術。成名作是2009年「六四」二十周年組織「這一代的六四」,他與友人全身塗上代表中國人的黃色廣告彩走進鬧市,「代表黃種人、和平和希望」,用自己的方式表達歷史和感受,接受途人紛紛丟下「黐線」的見面禮。「問題是黃色廣告彩滲食了在皮膚裏,那七、八個人之後一星期上班,同事都會問:『何解你衣服會滲出黃色?』」36歲盧樂謙苦笑着回憶。

回憶也是腐蝕性的,時間片刻變陳舊,有些記憶卻不是你說清洗就能清洗,說不定它早在沉溺中結疤,再發芽。對於當時九歲不識愁滋味的盧樂謙,28年前天安門發生的一切,對比Gameboy橫空降世、王晶拍《賭神》應該是芝麻小事。偏偏六四記憶除了「當天家樓下有兩個飛髮佬打架」之外,他從報紙上看過的文字與圖片,一直縈繞腦海,自十六、七歲開始,他幾乎每年都參加六四晚會或悼念活動,念念不忘。轉眼間,每年六月三日晚在銅鑼灣東角道行人專用區用藝術說話、以顏色表達情緒,已經走到第八年,盧樂謙緊記這一年之約,平時更以不同的社區藝術,積極表達觀點,鼓勵更多人接觸藝術。鐘擺回撥2009年,在小酒吧裏聊得興起,群起和應,就衍生了「這一代的六四」。「有教書的、劇場的、的士司機、做藝術的,每個人有不同觀點,大家都憋了廿年,都希望在能力做到範圍內發聲。」他回憶時迷茫地吐出煙圈,眼睛落在另一個時空。

兩三年後這「年度之約」規模也大了,盧樂謙招攬了更多不同範疇之士,又搞多個工作坊,途人開始注目了解甚至與他們展開討論。2012年採訪過六四現場的女記者蔡淑芳借出大堆硬照讓他們用菲林相機翻拍,然後回卷,走到街上再曝光一次,把1898和2012的時空重叠。幾年前又試過在油麻地碧街做街頭劇《碧街事變》,重演89年6月7日凌晨在油麻地發生過的騷亂,反思六四的本土意義。四年前,盧樂謙心理出了微妙的變化。「六四是否仍需要有人去搞呢?但這件事一定要做,一定的意思是它是我成長時六月的一個部份。不過我認為,這活動不是一般的藝術活動,不需要推廣,應該由它自我發酵。」盧樂謙這些年接觸過無數人,有在北京親歷六四的、有在香港錯失發聲機會的、有選擇移民他鄉的、有扮關注的、有裝糊塗的,他說在觀察身邊人和社會改變,感觸良多。

“「緊要是大家有沒有記着這件事,你想要講這件事不一定要在六月,也不一定要在這個晚上。在12月因為這件事引發你討論當下的生活也可以,或者更好。」盧樂謙說。”

八年過去,他承認創作動機已沒有最初浪漫,但想通了,「堅拒為搞活動而搞活動」。革命不是請客食飯,紀念也不應該變成一場真人騷。「如果你沒有感覺,夾硬做其實沒需要。現在成件事變得純粹,可能今年會見到哪誰?下年又會見到其他,或見不到,但隔一年他又會再出現,整件事才能長遠維持下去。」由會考三分的廢青到英國薩斯大學視覺傳達設計系一級榮譽畢業,盧樂謙更早的願望是當足球員,多年前曾效力前甲組球隊星島任中堅,聯賽中一次斷腳,拿起筆走進人生的轉捩點。「我曾經不喜歡講話,甚至討厭聽人家說話。」想不到,平時說話像上了齒輪的機器流暢急轉的盧樂謙,曾是個沉默的少年,命運安排他任灣仔社區工作者,聽盡草根故事、教基層小朋友英文、跟南亞裔街坊搭訕、搞油麻地街坊運動會、果欄舉重大賽,去天橋底跳梅花樁。

每年六月三 老地方照鏡子

盧樂謙老實地說,2014年至2015年傘運前後,整個社會氣氛劇變,再去思考六四這件事心態很不一樣。「我這幾年已沒有再做作品,或沒有再去籌劃甚麼,因為連自己都想不通,但我肯定仍會每年站在原地,去繼續討論與了解六四的發展。第一年搞,我有很多話想說,現在反而想消化多些資訊、去聽別人講,從六四看身邊的人和社會的改變。」是運動員的領袖精神?藝術家的批判意識?讓他至今仍堅持留在原地?

前陣子,盧樂謙跟一位資深藝術家聊天,對方斬釘截鐵的說:「六四帶來的傷痛和存在,已經不只是用藝術來發洩或發聲般簡單,是否要用藝術品來表達有甚麼重要?」盧樂謙當頭棒喝,對於六四的種種觀點,他視之為一面鏡。「它給我更多角度,讓我見到多一個自己。」見眾生、見天地已不重要,也不是他一個人熱血可以改變世道的,盧樂謙認為「見自己」才更要緊。每年六月三日我會在原地,記得那件事;實在,很多人已遺忘。他討厭說突兀而虛偽的話。於是,他創作了一面坦克車形狀的鏡子,放在家裏。「這坦克車的形象反映下,會看到當下你是一個怎樣的人。」

以六四圖騰坦克車作為創作靈感的,還有藝術家陳錦成。幾年前他掃描了人民幣再打印出來,摺成坦克車。

“「六四中共用坦克車鎮壓人民,現在用錢已能鎮壓眾生。時間過去,原來有很多當年的價值或者執着的東西,已慢慢消磨殆盡。將金錢變成坦克車可以令你屈服,還覺得理所當然甚至很享受。」陳錦成侃侃而談,像說鬼故。”

六四發生時,他比盧樂謙大十歲、八歲,一個正在白英奇念設計的熱血伙子,與老師同學坐天星小輪由九龍到香港,走進維園參加燭光晚會,徹夜未能眠。「我記得學生很簡單想改變社會,當時大家都覺得世界好有希望,突然間一個凌晨,電視漆黑一片,只有槍聲和炮彈聲的畫面。」這一幕徹底改變了陳錦成的人生觀。

歷史由離地小說 變眼前現實

「初中讀歷史與文學,像是在背誦武俠小說,甚麼趙匡胤黃袍加身便做了皇帝,有無搞錯?當是離地笑話般看待,直至六四發生在眼前,那些都不是電影特技,是真實有血有肉,他們有父母有兄弟有朋友,歷史鴻溝霎時變成無法逃避的距離,我開始扣問:究竟社會發生了甚麼事?」陳錦成開始自發找歷史書看,報了許多有關文化與身份認同的課程,認識文化人也斯、前衞藝術家蔡仍姿等,及後為人師表,他也鼓勵學生要讀歷史,了解文化。

「歷史是一個人的身份和根,否則你只會變成一堆意識飄來蕩去,沒有了一個身份(Identity)的載體。當下本地學校區分歷史老師教歷史、美術老師教美術,幾百年前西方教學已不是這樣,一個『文藝復興人』(Renaissance man)是發明家、歷史學家、詩人也可以是藝術家。香港政客在討論文化政策時,可以光明正大說我不懂藝術文化,不知怎討論。如果一個十歲、八歲的小童說不懂文化我尚可原諒,但一個已經活到五、六十歲的政客說自己不知藝術文化為何物,我覺得不能接受。」

陳錦成2013年參加藝發局選舉,憑藉930票當選視藝小組民選委員,現在是視覺藝術組主席,他坦言入局希望令藝壇有一些觀念上的轉變。「你問我歷史和藝術,它們本身就走在一起,每個人的觀點其實是歷史一部份。」上周末,陳錦成在賽馬會創意藝術中心便舉辦了「真人圖書館-藝術家陳錦成的六四記憶」活動,播放與藝術社運相關的紀錄片《無名畫會》,又向公眾介紹六四後影響他深遠的讀物,如王德威的《歷史與怪獸:歷史、暴力、敍事》(The Monster That Is History: History, Violence, Narrative)和《今檮杌傳》。

「六四可能已經變成文字或圖片記錄,甚至符號,我只是希望透過簡單對話,讓新一代知道事件的部份來龍去脈,當然我們不是神無法知道事實之全部。如果你繼續冷漠繼續表示與我無關而不去了解,今日忽然有人跟你說真相時,你就不懂去懷疑它。作為一個四肢健全、頭腦清醒的人,你卻連追問的能力都沒有,我覺得很悲很可惜。」究竟28年後,六四對他們有何意思?陳錦成說,以往他對待歷史,就像新生代對待六四,漫不經意、是與己無關的離地事,六四提醒他身處一個時代不能迴避歷史,尋求解答方式是人的權利。「六四與香港人分不開,所有第一身的『實在』故事,是我思考的一個方法。」盧樂謙回應。無論未來香港教科書、歷史書上能否容納「六四」,他倆都預留了位置予這兩個數字。

記者:鄭天儀

攝影:許先煜、梁志永

97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。

【回歸二十年】專頁: http://hksar20.appledaily.com.hk