【專題籽:胚芽故事】

堅尼地城地鐵站外,由街市往觀龍樓的暗斜上,執着枴杖、推着買餸車、B B車的老人與居民來來往往,幾個阿婆圍住馬路邊一張嵌在欄杆的摺凳又坐又企,吟吟噚噚,「呢度仲有個鈎,可以掛餸喎!」、「呀真係幾好,仲可以摺埋㖭,好好喎!」(忍唔住笑)係有啲刻意,但讚吓讚吓,引來不少大包小包、行到身水身汗的街坊停一停,借凳坐一坐。

他們是「中西區長者友善工作小組」的長者,由2008年起已經參與改善社區的計劃,爭取過兩蚊交通費、梯級前加顯眼黃線示意、增加巴士上長扶手等方便長者的社會措施,最近他們跟「明愛」合力研究在馬路欄杆上加裝可摺合的歇腳凳。中西區這個山城,許多路都較窄,山坡多,樓梯也多,有些上山路段尚有電梯,但落山還得用腳走,不少地方仍免不了要走樓梯及斜路。老人家膝蓋退化,行一陣就要唞,有時更會忽然間無力跌倒。反正周時要扶欄杆唞唞,若欄杆變凳仔歇歇腳,就完美了!明愛註冊社會工作者冼昭行(Benjamin)稱:「我們講的不是放在人群集中地,用來休憩聊天的椅子,而是長者由屋企去街市、診所或公園晨運的路線上,設置讓他們有需要時可坐下來令兩腿休息的歇腳凳。」

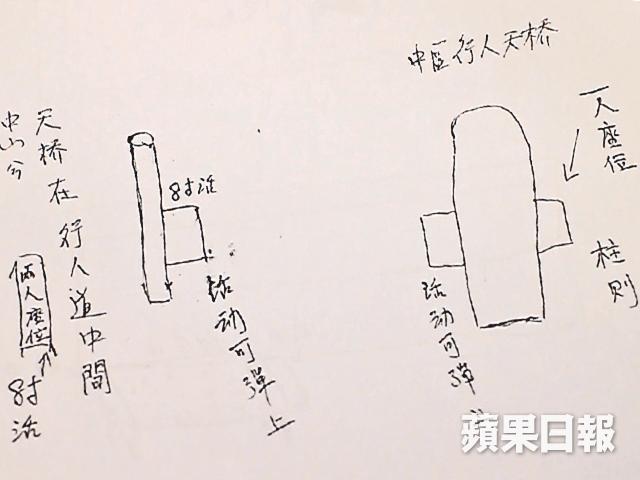

收集街坊意見,指正街那條與街市相通的斜樓梯,好多老人寧願在馬路走斜坡,冒險與車爭路都不願使用該樓梯;從最接近的電車及巴士站下車往堅尼地城賽馬會診療所,又直又長的路少有樹蔭,沿路也沒有休息的地方,工作小組成員李華蓀說:「去的都是病人,我試過掩住傷口,痛住走過去拆線,真的很辛苦啊!」其他還有到中山公園的長天橋,我們可能聊着天就走完了,但對想去晨運的長者來說,卻是最少十至十五分鐘才走完的長路。好些長者因為覺得出街易攰,又怕跌親麻煩,索性減少外出,久而久之變成隱蔽長者,鄧錦容婆婆稱:「不太敢出街啊,因為驚跌倒,跌倒唔係講笑呢!有歇腳凳可以隨時讓雙腳休息,就不用再隱蔽了。」買把連凳仔的枴杖,行到邊坐到邊咪仲方便?婆婆揚一揚她的枴杖:「枴杖凳唔穩陣的,仲好重,枴杖太重咪仲大負擔!」

托住屁股剛剛好

社區建築師團隊「多磨建社」接到他們的設計概念及收集回來的意見,連同「昌哥架生房」的金工師傅劉偉昌,將理念融合,並用手工把作品揼出來,帶到城中各處給街坊試坐。多磨建社的嚴韻婷說:「起初我哋想整二、三人座,或者較闊較舒服的凳,但街坊就話啲凳唔可以太舒服,怕啲人久坐不起,真正需要歇腳的人反而冇得坐,甚至會阻礙通道。 」現在的座位,採用了長者們深思熟慮的設計,8吋闊,細細的,托住整個屁股剛剛好。旁邊的馬潔怡突破盲腸:「其實當大家覺得一張凳舒服就長時間霸佔,正反映社區唔夠凳坐,不單是歇腳凳,甚至是普通的座椅也不足。」社區是給居民享受生活的地方,而非只是路過地,屋邨都需要配套設施才能令生活更暢順,考慮到公共地方的設計如何配合人的生活,他們做過八百份問卷調查,超過九成的受訪市民及團體都贊成在社區加設歇腳凳。希望可以向政府反映,逐步改善社區。Benjamin稱:「不少的進步,好多時是你有一個可行的點子讓大家知道了,然後才發生。」

堅尼地城士美菲路試坐

西營盤正街試坐

記者:陳慧敏

攝影:張志孟、徐振國、周芝瑩

編輯:馮秀珍

美術:孔文彬

2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。

緊貼果籽報道,即like: http://fb.me/AS.AppleDaily