【本報訊】康文署再度捲入政治審查風波,繼早前在表演場刊中屢將台灣學府的「國立」字眼刪走,今次是轄下的音樂事務處展覽,將兩份40年前的親台灣報章《華僑日報》和《工商日報》剪報,隱去報章眉頭上中華民國紀年,只餘下西曆日期。資深報人及文化界代表炮轟此做法不尊重歷史。

記者:袁楚雙

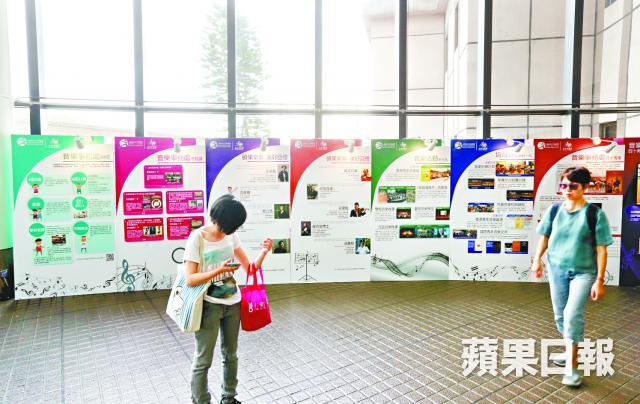

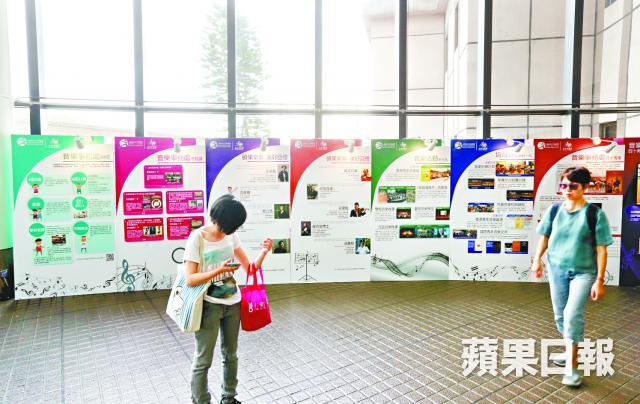

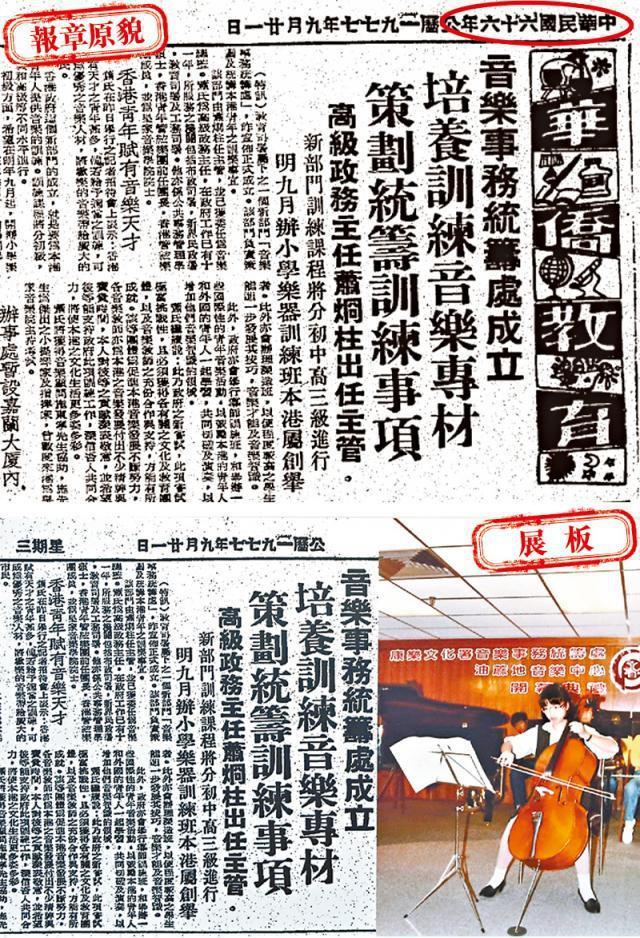

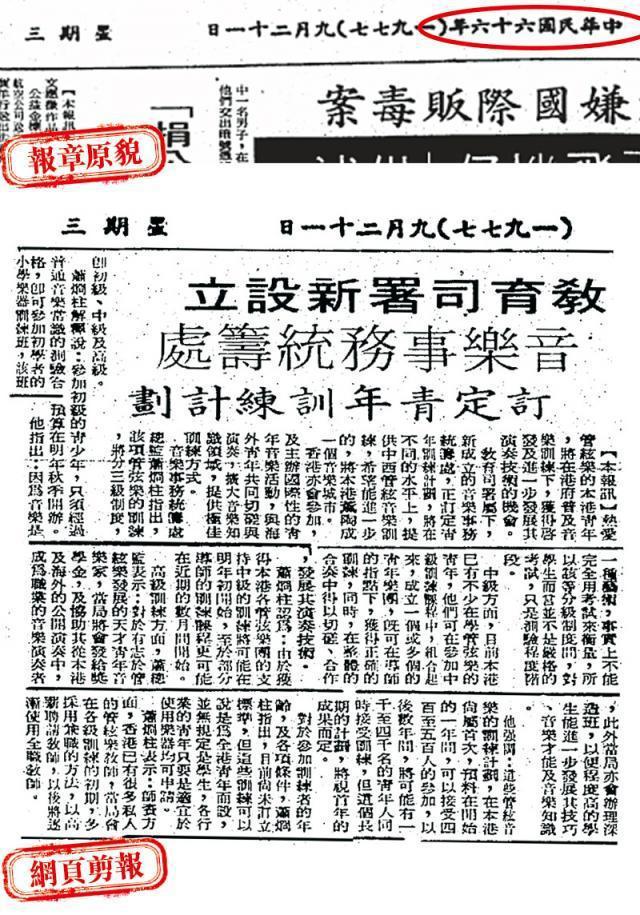

康文署轄下音樂事務處(前稱音樂事務統籌處)近日舉行40周年展覽,其網頁及展板展出1977年9月21日《華僑日報》與《工商日報》有關音統處報道。剪報原裝報眉顯示為「中華民國六十六年 一九七七年九月二十一日 星期三」,但兩份康文署剪報只顯示西曆日期,「中華民國六十六年」的紀年消失不見。

致歉賴展板設計

浸大新聞系助理教授杜耀明譏諷康文署,既然不想有「中華民國」字眼,何不選《大公報》、《文匯報》等親共報章剪報,「明顯係一個好令人詫異嘅自我審查,其實要寫中華民國有乜所謂?呢個歷史事實嘛!」他補充報眉日期和紀年都是歷史紀錄,時代轉變不能洗脫歷史背景,即使報章後來棄用某種紀年,只標誌了傳媒在不同年代的政治取向,但不影響事實報道的價值、客觀和真確性,「(刪減)表面上好似冇嘢,因為冇減到報道內容一點一毫,但故意刪去冇必要囉」。

康文署已非首次自我審查,過去兩年多次在表演場刊內,將台灣高等學府名字中的「國立」字眼刪去。文化監察主席楊雪盈批評康文署越來越過份,她指署方將原版資料改動是多此一舉,看一張報紙不只看內容,還有當時的歷史背景和由何人執筆,她質疑康文署本身管理不少博物館,反問署方是否要將所有「敏感」的歷史痕迹全部抹走,「連處理呢啲基本資料都要投鼠忌器,真係好奇怪,好令人失望」。

她續指康文署處事官僚,又不解釋為何改動剪報資料,無人要問責,這些責任容易被卸到前線聽命行事的公務員身上,「大家咁做咪咁做」,最終不了了之令同類事件一再發生。她重申歷史不能抹走,今次舉動反映政府毫不尊重歷史。

康文署回覆稱,負責策劃展覽人員為遷就展板設計及避免將剪報縮小,於是裁去右邊版面,將「華僑教育」連同其上方的「中華民國六十六年」一併裁走。至於《工商日報》剪報的標註同樣是為了版面設計作出類似剪裁。所作改動純粹考慮版面設計,並無任何政治考慮。康文署已檢討上述事件,認為剪裁歷史報紙原版面的做法不恰當,亦未充份尊重歷史文獻的真實性和完整性,就事件表示歉意。音樂事務處會盡快安排更正有關展版和網頁。

97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。

【回歸二十年】專頁: http://hksar20.appledaily.com.hk