「我們那年代若你說跑街,被人看到會覺得『你都戇居的!無端端在馬路上跑是要做甚麼。』」

楊世模Simon,曾是香港八百米跑紀錄保持者,現在是香港業餘田徑總會首席副主席,是香港理工大學康復治療科學系副教授,也是奧運會、亞運會、東亞運動會、亞洲室內運動會香港代表隊的首席物理治療師。每年渣打馬拉松,常見他教人正確步姿,如何減低受傷機會那些訪問。最近他跟中國體育協會暨奧林匹克委會名譽顧問的彭沖,寫了一本《香港馬拉松的足蹤》。他看到的是,在香港路跑會被笑的年代,有好多世界級勁人跑來香港訓練、比賽同破紀錄;路跑路線則由繁忙的市中心,漸往新市鎮、新地區遷移,直至交通繁忙不能盛載,又往新發展區域跑去,用腳毛見證市區發展。

六十年代跑街被笑戇居

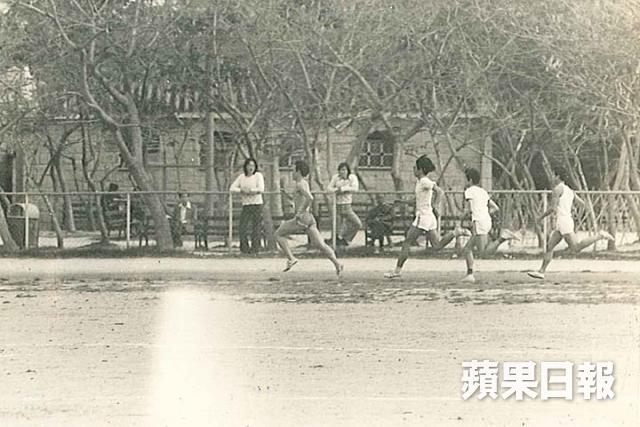

今時今日路跑已是時尚,運動衫要配風衣、長跑褲等,Simon最初莫說白飯魚,可都光著腳跑的,「六十年代我第一雙日本製最基本的跑鞋,記得都要19、20元。不便宜啊!」那時候吃個常餐大概才1.8元。那時又沒八達通,褲袋裏袋張俗稱「飛毯」的十蚊紙,口渴買水、沒力要搭巴士都靠佢;跑到沒店舖的山頭野嶺,著實渴了,試過偷吃村民家的石榴解渴。家住葵涌的他,朝朝揹著校服就跑步到深水埗上學:「鍾意跑嘛,咪周圍跑。」有次穿校服跑,跑得太快跌倒擦傷了,連袖子都扯破了,回校還要騙罰導主任,說是避車擦傷的:「學校會覺得你好頑皮,返學還到處跑那樣的。」他1971年15歲第一次自己跑去參加九龍仔的國際元旦公開長途賽跑,只得123人報名,104人跑畢全程,叫做「OK0架!那時有二、三百人參加的賽事,叫好盛大了!」據報章紀錄,香港1910年第一場Broke挑戰盃馬拉松跑,由鴨巴甸船塢經薄扶林道及堅道至中環香港木球會,全程約只六英里,報名人數20,出場人數15,同近年渣打馬拉松年年7萬3千人渣一聲爆滿差天共地。

從香港長跑路線的發展,還可看到城市規劃的變遷。他說六十年代以前,如果是九龍區,早期的路線總是由彌敦道開始,經梳理是巴利道,經馬頭圍道繞太子道回到彌敦道作結。那時彌敦道車不多,沒有封路,人車相讓一齊跑,最多有數部鐵騎、單車傍住,「那時能在市區跑已經好開心!」隨交通繁忙,彌敦道就不能跑了,比賽轉去馬頭圍道聖三一堂附近的球場做起點。七十年代初又搬了去剛落成的九龍仔公園跑,經剛落成的龍翔道、呈翔道,直至交通不能盛載。

不過,真真正正42.195公里長的馬拉松賽事,倒是到1969年,元朗新市鎮落城,67暴動後港英政府辦香港節,以剛開幕的元朗大球場作起點而辦。那時有天天日報贊助,還邀請到一些國際級選手來參加。那時美國好流行長跑,有一堆外藉跑手來到香港,組織了香港長跑會。愛跑的駐港英軍,還開放石岡作石岡馬拉松,還有後來的東區走廊、吐露港公路、赤臘角機場跑道、跑過黃崗過關的港深馬拉松等等等等,見證著市區發展,也讓跑手們跑遍平時沒機會去的地方,「那時的賽事種類卻很多,我們都乘機去了好多地方。元旦長跑、攀登獅子山、環島接力跑、石岡軍營馬拉松、跑遍七大水塘的水塘跑等。

「我們常說,如果我們這代人不把這些事記錄下來,這些事就都會被遺忘了。最重要是想借這機會,記錄以往一班很值得我們尊重的長跑運動員。」記錄中的七、八十年代,沒太多娛樂或事忙,跑長跑的人不只要強身健體,是一心要操Fit取勝,創下不少未破的紀錄,「天道籌勤我覺得是對的,以前可沒有甚麼羸在起跑線。你願意努力去練,就一定會有成果。」

記者:陳慧敏

攝影:劉永發、潘志恆

2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。

緊貼果籽報道,即like: http://fb.me/AS.AppleDaily

緊貼「蘋果VR」熱潮,打開雙眼隨意門,讓「蘋果VR」陪您探索新世界: https://goo.gl/b5RQAB

「蘋果VR」App

App store下載: https://goo.gl/0kW2cK

Google Play下載: https://goo.gl/4K7EHw