世界當代藝術史上早已寫入他的名字。

Christo Javacheff幾十年來與太太Jeanne-Claude創作了被喻為二十世紀最具爭議性和矚目的藝術品,「包綑」(wrapping)是他倆的藝術語言,起初是將日用品包綑起來,罐子、家具、椅子及太太的畫像等,後來他包綑的東西越變越大,且跨越全球:達芬奇的雕像、樹林、美術館的地板、巴黎最老的橋等等。最後Christo索性把自然風景包紮起來,澳洲海岸、美國加州的山谷、邁阿密的11個小島。

可圈可點的是,他們從不接受贊助或委託,連賣書和錄像發行也不拆賬,只靠賣作品賺錢圓夢,也拒絕為作品賦加深奧意義。逾半個世紀,他們動輒自費上千萬美元,耗時幾年至幾十年時間與政府周旋、等待許可證,去實現曇花一現的空中樓閣。但同時也堅持觀眾分毫不用付,就可以免費享受他們的藝術。

有人出錢出力你去圓夢也不依?從來自由價更高。「自由是非常非常重要。這些項目全都是獨一無二的,這也是為甚麼我們作品會吸引人。因為人們期待那一剎發生的事不會再有第二次,所以我們沒有妥協餘地。」81歲的Christo毫無掩飾他與生俱來的赤誠與別扭。

去年在意大利北部小島實現的《浮動碼頭》(Floating Piers)震驚藝壇,原來計劃早就能在日本實行,但出於藝術家的堅持,寧願拉倒,繼續等。「差不多就做了,但後來跟日本政府激烈的爭吵後,我們就走了,因為不是跟我們的意願去做,我們不會妥協。」Christo說時義憤填膺。「創作短暫即逝的藝術品,比創作不朽流傳的藝術品,需要更大的勇氣。」基本上他的環境藝術展期過後便不留痕迹,只剩下前期的手繪草稿和拼貼資料還在,《奔跑的籬笆》(Running Fence)和佛羅里達州的《被包圍的島》(Surrounded Island)等等都已成回憶,令他的作品更添一種傳奇色彩。

愛的傳奇 夫婦同年同月生

香港Art Basel期間,Christo受Galerie Gmurzynska老闆Mathias Rastorfer邀請旋風式訪港。努力地毯式搜索碧咸和忘我selfie的港男港女,自然無視穿梭會場這位滿頭銀絲的老人家,但認得他的藏家或畫廊中人臉上露出的驚訝表情,創造了藝博會的有趣風景。另一天他在港大建築系演講,慕名而至的師生和粉絲在王賡武講堂外的長廊排長龍魚貫進場,讓我想起《浮動碼頭》人工水上橋上擁擠的人龍。

《浮動碼頭》把孤島與內陸連接,除滿足了藝術家的彆扭,更大的意義是圓了他與亡妻Jeanne四十年前所許下的願。「我們幾十年前已在研究這項目,Jeanne一直對人在水上行走念念不忘。」Christo說。

其實,作為女性,我最初被Christo吸引,並不是他的作品,而是他與Jeanne的工作照。

無論在天涯海角視察場地,還是在交換意見,他們的老友攝影師Wolfgang Volz很容易就捕捉到他們十指緊扣。在Jeanne離世前不久,古稀的愛侶站在懸崖邊合照,女的一頭微曲橙紅長髮在風裏飄揚,男的在親她的臉,那幸福並非裝得出來,百年可才修來同船渡啊。

傳奇的兩個人緣份也很玄,他們在1935年6月13日同年同月同日生,Christo在保加利亞,Jeanne在摩洛哥。二人偶遇在明媚的1958年,Christo替Jeanne媽媽畫人像時認識,當時Jeanne已有未婚夫。以為他們就這樣揮揮手嘆句「相逢恨晚」?Jeanne嫁人後度完蜜月就跟丈夫離婚,投奔一生所愛,很快便生了孩子。1964年以後,他倆定居美國並一起創作,用甘心情願的態度,過不隨遇而安的生活,成為「環境藝術」、「地景藝術」的先驅。

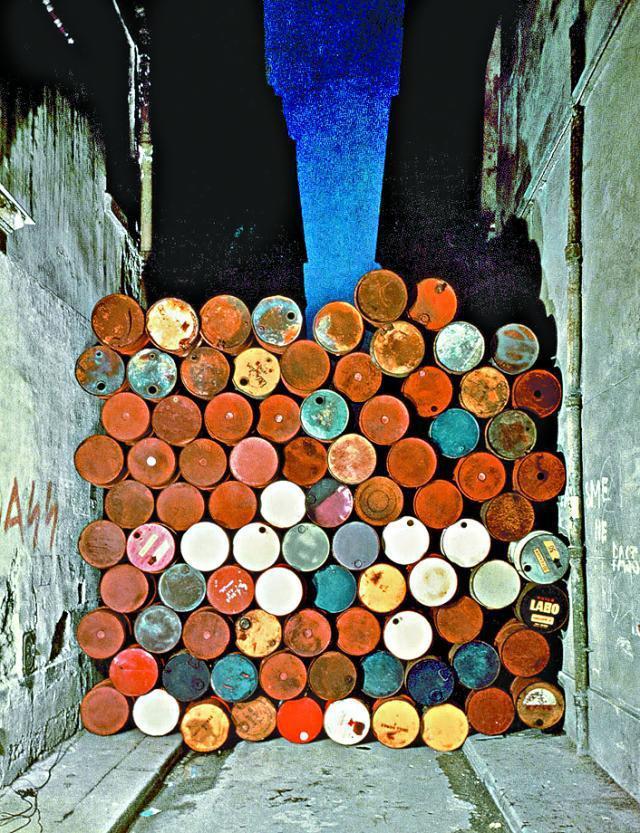

1961年,Christo和Jeanne在科隆港口首次合作。1962年,他們為第一個大型項目《鐵幕》(Rideau de Fer)與警察交涉。為了表達對柏林圍牆的抗議,他們以鐵油桶阻塞了巴黎塞納河附近的一條小街。Jeanne負責拖延附近的警察,說服他們讓這些油桶放置幾個小時。最後這裝置壽命為八個小時,卻令這兩位素人藝術家在巴黎聲名大噪。

1994年開始,他們索性用Christo and Jeanne-Claude之名進行創作,甚至出埠都會乘搭不同航班,「若有一方墜機,另一方仍可以繼續創作。」對於二人而言,他們的結晶品就是藝術,比生命還重要。2009年Jeanne死於腦動脈癌,他們一起創作長達51年之久。另一半離去,但Christo並沒有放棄創作,繼續完成兩人天馬行空的夢想。

工作室沒有凳 不懂怎用電腦

包綑「隱藏」(obscure)了環境,Christo親手打造的人為景觀,讓大眾在蒙蔽中有更清晰的視野。難道他將自己變上帝?「包綑」有何快感?我向Christo單刀直入。

「不不,它們不是全被包起來,《傘》不是被包起來、《城門》(The Gates)不是包起來,是用布為主要材料,把它們變成計劃中的另一種特徵性質,我們也用其他物料,像鋼等等,給景觀一個暫時的形象,當我們撤離後就會回復原狀。」專訪前,Christo特別透過畫廊公關溫馨提示,訪問時請用「wrapping」一字,不要用「package」,老人家也從不擺甫士讓人拍照,是極致的藝術家脾氣。

「圖像都不是真實的,我喜歡真實是因為這樣我覺得活着和有活力。我可以感覺冷、熱、濕、乾,自己活着。但現在的小朋友看着平板電腦,他們不知道冷熱。你要培養這個感官,你需要建立這一種快樂,就像在這裏是一個完全人造的空間,我們走來走去看這些美術作品,但這些都是人造的,是圖像不是實質的。在那一刻你移動到一個空間會感覺到物質。有風,有雪,要培養這種快樂,所以才有這些計劃。」問創作初衷,老人像為我上一堂生命的課。

《聖經》記載上帝用六天造天地萬物,Christo畢竟是凡人,他要改動上帝的創作,隨時花掉半生甚至一生。單是他最出名作品之一、發生在德國的《綑包的柏林議會大廈》(Wrapped Reichstag),從1972年的草圖出現到1995年完成歷時23年,與議員漫長的周旋,最終得到國會以292對223票通過,「隱蔽」了的大樓吸引500多萬人參觀。

1992年,經過九年的部署,Christo在日本和加州,撐開了三千多把藍色和黃色、直徑八公尺的巨傘,把土地覆蓋起來,名為《藍黃傘雙聯作》。他本來還計劃「包紮河流」,在美國科羅拉多州創作「Over the River」,架起長布把河流覆蓋住,不過今年初他在網站公佈暫時擱置計劃。

「Jeanne和我在過去半世紀完成了23個項目,但也有36個項目拿不到批文,有些是做不成,有些是我們不去做。」Christo眼神如鷹,露出堅決的神態。

樹有樹的姿態,魚有魚的邏輯。Christo卻有種陶淵明「採菊東籬下,悠然見南山」的豁達,問到他的生活,他更似談選擇。「我工作和住的大樓,是一棟19世紀的老房子,我的工作室在頂樓沒有電梯,我每天就爬90級樓梯;我的工作室也沒有凳,我從來不會在工作室裏坐;而我也不知道怎樣用電腦,我對平板或在屏幕裏面動的東西完全沒有興趣。」

耄耋老人沒時間看書,他每天看的是如何幫他計劃成功的各地政策和法律文件,寫的是計劃書、平反信,他最忙的工作是發夢。

Christo談到他下一個夢,他要在阿聯酋阿布扎比實踐「The Mastaba」項目,綑包阿布扎比陵墓,這計劃1978年就產生了構思和草圖,至今仍在紙上談兵;但think big然後將不可能變成可能,不就是Christo and Jeanne-Claude的指定動作和人生目標?

「這計劃已構思了40年。」Christo碎碎念。

「是你最後的夢想?有包起香港的計劃嗎?」我問。「我努力實踐夢。香港?永不說不。」是不是最後?上帝才是老闆,正如Jeanne在生時說過:「藝術家不休,只有死。」Christo也說,下一秒縱沒有了鼻息,一生無憾無悔。「我喜歡從事藝術、我實實在在的愛和享受藝術。你永遠無法預計每個計劃會怎樣,但它們自會找到自己的定位。」

記者:鄭天儀

攝影:潘志恆

(部份圖片由Christo and Jeanne-Claude及Galerie Gmurzynska提供)