【專題籽:綠活2.0】

不小心打破碗碟, 與其用十五分鐘去欣賞散滿一地的碎片,然後掉進垃圾桶,倒不如將碎片變成有用的東西吧。楊詠怡(Oka)和黃莉華(小煩)就有過打破心愛器皿的經驗,「碗崩了便無用,掉了覺得很浪費,便想想可否用碎片改造成飾物?」Oka直言將瓦片做首飾其實不算困難,重要在於每塊碎片的故事。

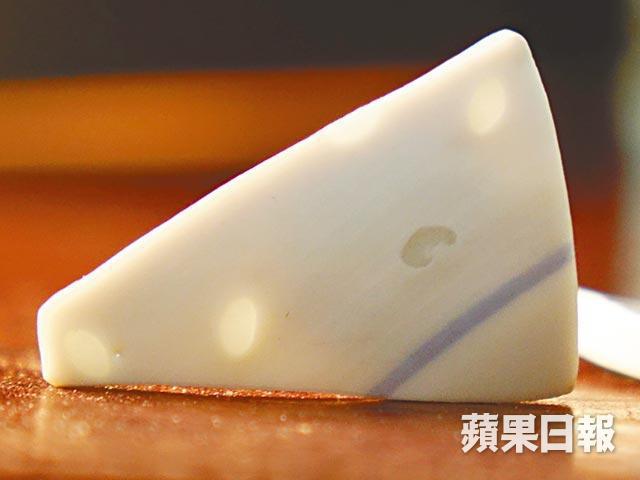

去年兩人成立O-underline品牌,沒有半點五金或木工經驗,Oka笑說當初買砂紙和海綿靠自己人手打磨,可是發覺絕不簡單。惟有大膽請教五金舖老闆製作技巧,再買工具上網睇片研究,打磨、拋光、鑽洞一腳踢, 因為瓦片鑽洞時容易有火花,更會裂開和粉碎,這個步驟都要特別小心。假如崩了小角的器皿,會先打碎成大塊碎片,然後因應碎片形狀變成不同款式的首飾,例如碗的形態較美,呈流線型,適合做戒指;相反碟子比較平坦,則適合做扣針。

改變器皿形狀 用碎片說故事

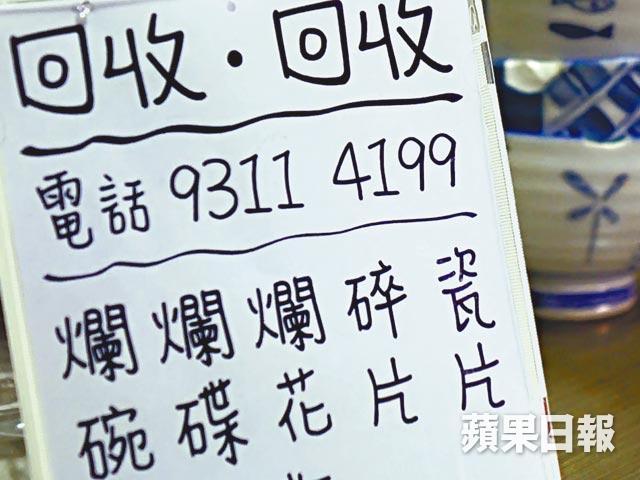

她們會盡量選有圖案的破爛器皿,打成碎片,每個圖案均獨一無二, 當中藍白色瓦片最常見,同樣易襯衫。Oka尤其喜歡香港傳統米通碗,除了向婆婆回收,亦常流連舊式缸瓦舖尋寶,耐心地問老闆有沒有崩碗可平讓給她,更會慢慢解釋他們回收崩碗的原因,有老闆聽後說下次不用買,會特別留起給她,這也是最令她們感動的事。

她們從沒想過有人會花錢買這些瓦片飾物,可是客人反應出乎意料的好,大家好奇碎片會否割手,也會主動問她們是否回收碎片。在這個人人都說「我都做得到」的年代,Oka說試過就知不是那麼容易的一回事。他們亦希望能與食店和店舖合辦回收計劃,減少不必要的浪費,器皿改變了形態,仍是那個大家曾經心愛、最常用的生活器皿。

facebook:ounderline

記者:畢慧婷

攝影:王子偉

編輯:梁浩維

美術:孔文彬