【專題籽:胚芽故事】

望見一群壯丁在百米橋下吊吊揈,心都離一離!這個去年十月在台灣南投縣溫泉鄉舉辦的「橋2016」繩索救援比賽,連續兩日模擬真實山野遇險情境,考驗團體繩索救援技術,水準達比利時「Grimpday」國際水準繩索救援競賽,吸引台灣、香港、澳門及日本等地的救難單位參加,每年都落場的香港繩索救援教練黃鎮昌(Marco),帶領業餘隊員挑機,還將繩索救援技術轉化為輔助工具,助人提升自信心。

香港行山遇險,可以向消防員、民安隊求救,若不幸在歐美或台灣等地高山出事,山高皇帝遠,最快來打救你的,多半是民間義務搜救隊或特種搜救隊,特別在山野深谷中,專業的繩索救援技術遠勝大型機械,Marco稱:「繩索救援技術一般應用在高空工作,也會用作專業拯救,現在普遍採用雙繩技術,拯救員身上除了連接主繩,還有後備繩索,即使主繩出問題,也有後備繩索防跌。」雙繩技術是結合繩索、升降器、滑輪、鎖扣等的空中攀爬技術,一套拯救員的基本安全裝備及器材,已重達20磅,全套裝備上身,還需如蜘蛛俠般在懸崖峭壁上落,進行360度攀爬,單是器材的數量,與平日較常接觸的空中飛索、攀石活動已有天淵之別,「飛索、攀石屬康樂活動,器材主要是坐式安全帶、繩索,少量滑輪及鎖扣,負重以一個人為單位計算,但拯救用的器材及負重的要求更嚴謹,備有醫療用擔架,而且有傷者,要連人帶架從山谷中拖拉到安全地方,背後是需要大量數學計算。」Marco進一步解釋,繩索救援以小隊模式行動,需要人手將重達200公斤的傷者、拯救員、擔架一同拖拉上路面,絕對是一項鬥智鬥力活動。

過五關向上攀 難度層出不窮

台灣的「橋」比賽,是亞洲拯救界盛事,由台灣登山界紅人陳彥杰創辦,讓參加者透過比賽切磋技術。比賽已經舉辦第三屆,去年選址台灣多山谷、高山環境的南投縣溫泉鄉舉行,比賽是計分制,需於限時內完成百米上攀、五個拯救關卡及一個醫療關卡,關卡分別設在東埔大橋、日月橋及學校等不同地點,除了百米上攀考速度及爆炸力,其他關卡的題目層出不窮,而且參賽隊伍到達現場才會知曉。每個關卡也模擬真實遇險情境,七人小隊可利用任何繩索救援技術及自家研發工具,在限時內完成拯救任務,過程非常緊張刺激。擁有美國SPRAT、歐洲IRATA、台灣亞陞等多項繩索救援技術機構最高認證的Marco,十二年前開始學習繩索救援技術,曾參加比利時「Grimpday」國際繩索救援賽事,磨刀十多年,於2015開始自組香港業餘隊伍「360 Access」,出賽台灣「橋」繩索救援比賽,在接近20隊的專業搜救隊中,分別於第二屆獲季軍,以及第三屆得第八名成績,「我們知道自己不是專業拯救隊,所以賽前搏命操練,比賽前三個月每周放工後,練習至凌晨兩三點,建立團隊默契,在講求合作的隊制賽事也有優勢。」

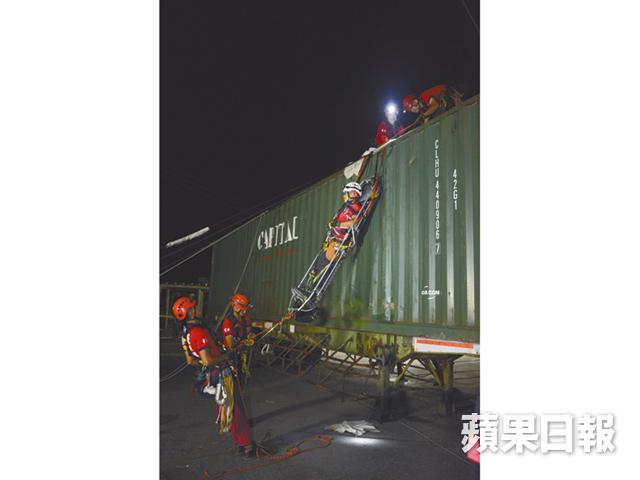

烈日當空下,七位隊員分別負責設計救援系統、固定及拖拉繩索、救助、醫療、扮傷者等不同崗位,務求在限時內以最有效率及合理的拯救方式救出傷者,作為隊長的Marco,當然要一眼關七,「知道現場環境及題目,需要在五分鐘內決定拯救模式,在局限的環境內,令隊員發揮最大能力。」關卡看似容易,其實內有乾坤,當中的「貨櫃」關卡,要求將傷者跨越貨櫃頂部移動到另一邊,真的難倒全場隊伍,「由地下將傷者搬運到貨櫃頂,當中包括非常複雜的繩索技術及數學計算。」至於現場觀眾看在眼裏最刺激的,莫過於在高100米的東埔大橋橋底垂直上攀,「我們最快的成員可在11分鐘完成,但真的好累。」別以為繩索救援是雄性戰場,但其實也有女將參與,負責第一個下山谷救助及陪伴傷者的Ceci,是比賽中少數的女救助員,她說:「去到陌生環境,每次的挑戰也不同,要在不同地形及環境,保護傷者及抬擔架上地面。都需要靠自己處理所有困難和問題。」

「兩米、1米、半米,到地。」採訪當天,Marco便在郊野公園重演比賽部份內容,從山坡下搬運傷者,利用精簡指令,讓小隊迅速行動,不消十分鐘繩網陣已經成形,再經過人手不斷拉扯繩索,連人帶架從20米斜坡運上地面,「斜坡搬運需運用省力的繩索技術,可以慳更多力。」,除了善用現場環境如樹幹、欄杆,溝通也是救援行動的關鍵,「隊員默契是重中之中,語言溝通好重要,要令每個人都知道自己的任務。」另一個大開眼界的「T形拖拉」技術,如同夾公仔一樣,架空一組繩索,繩索及吊床成T字形,將吊床從路面升高至山坡位置,安置好傷者後再搬回路面,隊員Sam說,「T形拖拉技術雖然較為複雜,但穩定性及精準度較高,適用於井底、深坑、狹谷的地方。」他們演練時,不但吸引不少山客查問,有時甚至有警察到訪,反映香港人對繩索救援仍然缺乏了解,隊員之一Jacky認為,最困難是在香港找不到練習的地方,「香港的環境與外國不同,橋墩不能隨便爬,較少機會在好高的環境練習。台灣有個好處,隨便在橋上訓練不會有人查問。」難怪他們在賽前需預早五日前往台灣練習。

畏高鐵漢 繩索建立自信心

「我好享受高空那種危機感,特有的戰慄及恐懼感。」迷上繩索救援技術的Marco,在比賽中鳥瞰整個拯救操作過程,在限時內完成拯救任務,這種不能言喻的滿足感,令他愛上這種挑戰,但畏高的他,其實也要克服心理障礙,「我記得有一次在菲律賓,爬上70米高的風力發電機做風扇維修,完工當晚,睡覺時仍有在高空時的驚恐感覺。所以100米上攀也要靠努力操練克服,慢慢適應。」參加國際賽,除了挑戰自己,也能擴闊視野,「不同隊伍及國家的民俗文化大不同,台灣將攀樹技術融入拯救,歐洲人拯救時好安靜,對傷者照顧無微不至,他們有時甚至要拯救馬匹。」繩索救援技術考判斷力、掌控壓力及溝通能力,現職社工的Marco,自小患有過度活躍,而透過學習繩索救援改變了他的人生,現時他不但開設訓練中心開班授徒,同時將繩索救援應用在輔導工作上,協助小朋友、青少年建立自信心,「如何在驚恐的情況下控制情緒,並做出正確的判斷及動作,這是一種獨有的控制能力,只有身處高空場景,面對恐懼時才可以建立。」

香港室內練習場 一家大細都玩得

專業賽當然不是一家大細可以參與,但想學習繩索救援技術,感受懸空的滋味,留港也可以。Marco於2015年成立的室內繩索訓練場,是全港唯一的練習場地,透過飛索、傾斜攀爬等自我挑戰的繩索活動,訓練大人及兒童的膽量,從而建立自信心,同時亦可度身訂做繩索遊戲。

360 Access International

荃灣橫龍街43-47號龍力工業大廈1樓05室

記者:王佩兒

攝影:劉永發、部份圖片受訪者提供、Linda Chan

編輯:蕭家慧

美術:利英豪