上集記者到上水打工體驗,發現街坊以名為「時分」的社區貨幣代替港幣。參加計劃的街坊從事下田、分菜、當值等的工作便可賺取時分;再用時分換取農作物、日常用品,甚至作為工資僱用勞動力。今集我們找來參加者分享,用時分代替金錢的背後原由。

記者:馮樂婷 攝影:朱家駿 剪接:魏利民

有種貨幣叫「時分」?

「表面上我錢不多,但可能實質上我有很多時分。」經營有機農場的輝哥說。「時分」,是「社區經濟互助計劃」使用的社區貨幣,一時分等於港幣一元。參與計劃的上水區街坊會付出各種勞力,或用自己的専長提供服務,從而賺取時分,再用來購買農作物、日常用品,或用它來聘請其他會員工作。

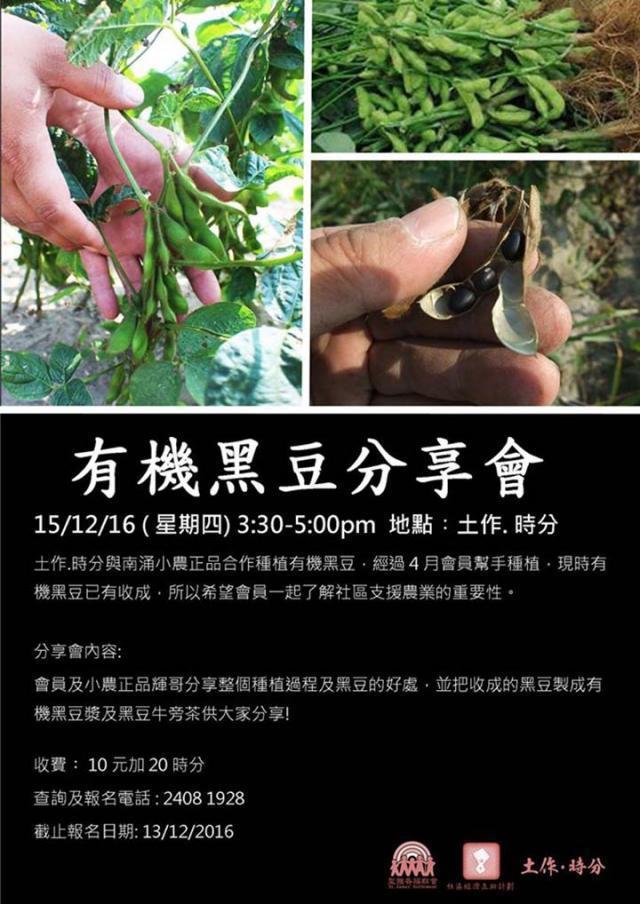

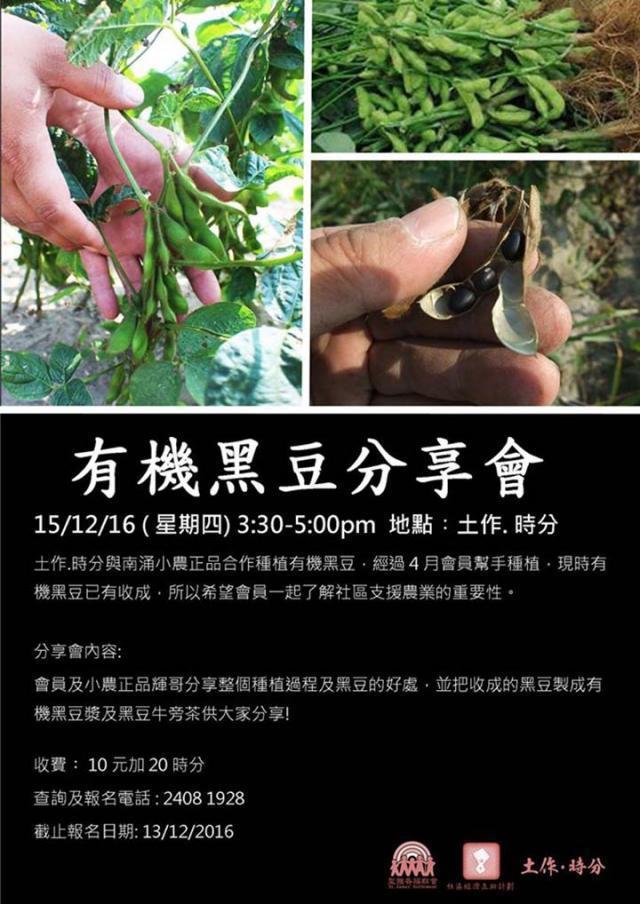

農夫輝哥便經常以賣菜賺來的時分,請街坊幫忙種田:「主要請人幫忙播種、除草、上泥等。」需要人手時,他會在Whatsapp發訊息,街坊遷就到時間就可以上班,不少家庭主婦都會利用空餘時間來幫忙。「譬如要除草,作為一個農夫,如果你出錢請一個全職,可能又未必負擔得起。相反,我用時分可以跟街坊合作,換取一些勞動力;街坊又可以賺到時分,來換取一些食物。」有了額外幫工,輝哥還可以試種新農作物,例如早前他和街坊一起研發有機黑豆,有參加者更用親手種的黑豆自製豆漿。

各取所需的社區經濟

為甚麼上水街坊有錢不用要用時分?策劃這計劃的聖雅各福群會相信,推行社區貨幣可以做到「人盡其才,物盡其用,地盡其利,各取所需」。眼見近年上水區出現通漲問題,小店相繼結業,而且街坊關係疏離,於是希望藉由推動社區經濟,發揮區內街坊未被市場利用的才能,增加彼此信任與溝通,尋回水貨客和藥局以外的上水。「一個社會應該勞動有價,街坊其實還有很多才能。」聖雅各福群會社區經濟主任彭靖珊道。

社工會先了解會員有甚麼技能和需要,然後為他們進行配對,建立社區內的人際網絡。「曾經有會員需要搬屋,我們便找街坊幫忙;電腦上的維修也試過。」彭靖珊說。社區經濟之下,工作無分貴賤,人人平等,任何工種也是一小時賺六十時分。

傳統工藝翻生 本地婦女自強

有些街坊更發揮創意,組成不同小組,以一技之長服務社區,像阿梨便是其中一份子。「以前做製衣業,現時已退休。我們希望將自己以前所學的手藝拿出來。」阿梨和其他十位上水婦女於兩年前組成「巧縫作物車衣隊」,替會員改衫、修褲腳,又把舊布、布板改造成布袋,物盡其用。「每一個袋都是我們設計,每人的風格都不一樣。」布袋做好了便放在小店「土作‧時分」寄賣。

除了車衣隊,還有「與里縫緣手工隊」,成員會用別人捐贈的布碎和棉花,設計出各種形狀的杯墊和針線包。「你看這小屋多漂亮,是我們組員造的。」手工隊隊員玉蓮滿面笑容地說。玉蓮本身從事傳銷,後來因身體不適而損失不少工作機會。求職期間,她偶然加入了手工隊。如今她不但賺到時分,連自我形象都提高了:「開始覺得自己有信心,很活潑,不會覺得自己老了、被社會遺棄。」

外國社區貨幣可交稅

其實社區貨幣在英、美、墨西哥等地也很流行,例如在紐約州的綺色佳市(Ithaca),社區貨幣除可用來購物,更可以乘車、看醫生,甚至受政府認可用來交稅。不過上水區還在起步階段,時分暫時只於三百多個會員和「土作‧時分」小店之間流通。小店舖租貴,加上入貨有成本,故會員購物雖可以時分付脹,但還是要加少量現金。彭靖珊希望香港政府可以多點支持,讓社區貨幣在衣食住行等方面通行。「現時是發酵的階段,我們期望街坊認識社區經濟後,可以更自發地建立他們理想中的社區。」