太初有字,於是文明。走進台北太原路小巷裏日星鑄字行的所在,門面因為隱蔽,差點錯過了。一進門看到排排字架之外,櫃枱就放了這八字的樣板鉛字粒。我摩挲着鉛字,感受它淡淡的凹凸,想像昔日曾摩挲我摩挲着這質感的人。

這滿滿實實的浩瀚鉛字海,曾經是人類傳播文明的工具。幾十年前,那怕是最暢銷的金庸武俠小說,最孤高的詩集還是宣傳的個人名片,印刷品、每本書的每一個字都用鉛與火做成,迸發着火花、殘留着餘溫,龍飛鳳舞的概念最後轉化為齊齊整整的油墨文字。

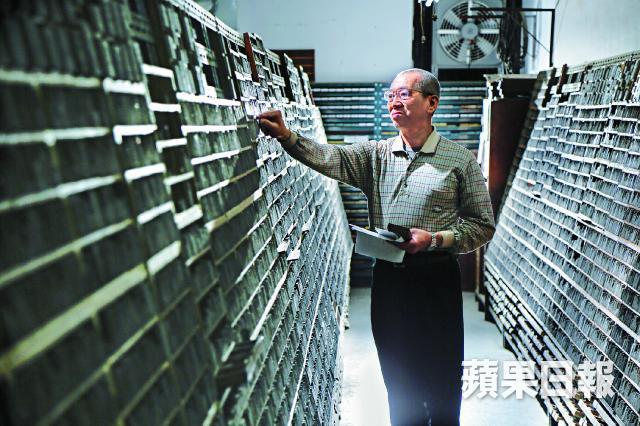

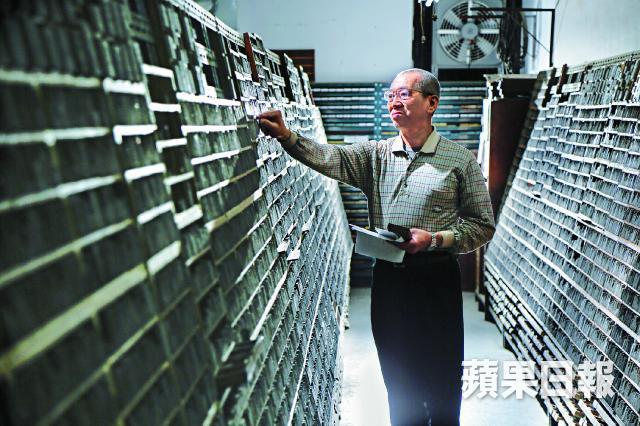

張介冠從地下室走到前台迎來,他是日星第二代,也是台灣最後一位鑄字人。不,應該是世上最後一位在役的繁體中文鑄字師。從17歲入行至今,與日星經歷半世紀風雨,由懵懂少男、有為青年到邁入老年,這份工作讓他餬口也滋養了心靈,如今仍默默地堅持着使用活版印刷,努力傳承這門從宋朝初出現的美學文化載體,不只為懷緬質感和手作的溫度,更相信自己是身負大任的人。

「只要任何一家活版印刷廠還願意營業、任何一個人尚使用活版印刷,日星都會讓他們得到所需鉛字。」65歲的張介冠不是誇下海口,更似在許願,猶如他父親張錫齡1969年創立日星時,寄望工廠日日生產,取「日日生」之寓意,命名「日星」。

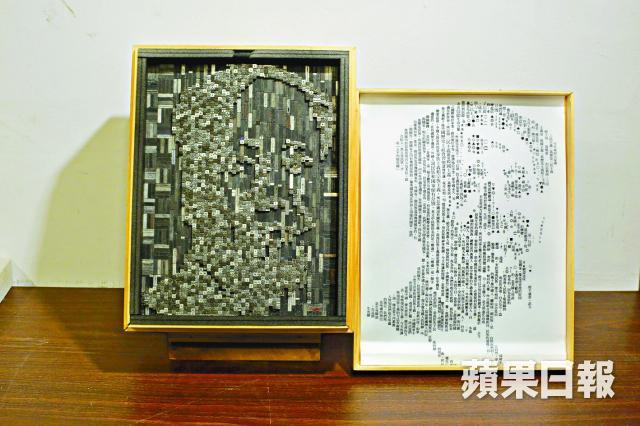

日與星照常昇起,如今已無「字」可印,生意事少,他更擔心流傳千年的活版印刷也就作古,故近年正努力「造市」,吸引了來自各方的字戀人,來小店搶個鉛字帶回家,近年更發揮創意作印刷復興,今年開始更啟動了《字體銅模修復計畫》,分階段眾籌,不只在修復鉛字,而是復刻一個時代。

修復鉛字=復刻一個時代

「那不是一個活動,而是浩大的文化工程。」我驚訝地拋下一句。

張介冠苦笑道:「是,每一個環節從模具製作、鉛字的鑄造、檢字、排版、印刷,甚至傳統裝訂每個環節應該說已經都快要消失了,特別是目前的銅模損壞得相當嚴重,如果再不做便來不及了。要達到理想狀態,大概據我估計需要一個時代,等於20至30年。」其實,他曾試過向銀行借貸約二千萬元新台幣開展「活版印刷工藝館」,也回絕過大企業巨額的資助,避免被左右發展方向。他想通了,如果社會不支持,如果文化不被應用,那只能成歷史。

「過去鉛字為了實用性而生,如今也要繼續為了實用性而活下去才行,人們願意用文字表達和溝通,文字才會被需要。我心中最理想的狀態,就是能直接從生活的選擇中支持文化傳承,哪怕是新人的囍帖、餐廳的菜牌、工作名片、詩集或小書。」

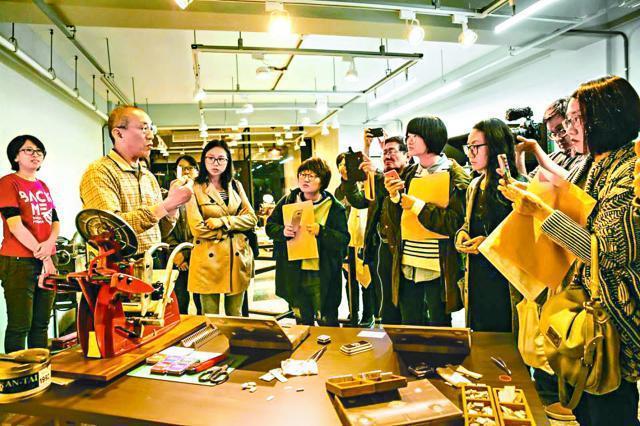

近年來,日星透過舉辦工作坊、培訓課程與招募志工,與大學的技藝人員合作、搞聖誕快閃印卡活動、藝術家合作,宣揚漢字文化的美,邀請民眾一起參與字形修復、文字建檔的工作。訪問當天,他剛從高雄風塵僕僕的回到台北,此行是到獨立書店三餘與插畫師一同分享手作的溫度。

《字體銅模修復計畫》分五個階段進行,包括進行字形數位修復、培養修復師、添置機器、銅模鑄刻、成立活版印刷工藝館及提升活版印品製作技術等,整個計劃估計所需資金三至九億元新台幣(7,500萬至2.25億港元),大眾可以由訂製活字印刷品,到資助修復鉛字。

日星有世界上最完整的正楷、宋體、黑體鉛字銅製母模與數台鑄字工具。這20套不同號數的12萬枚銅模,成為繁體漢字文化圈中最後、也是最完整的可鑄字銅模,是寶。張介冠執意留住文字的溫度,也甘當這消逝傳統的守字人,他的堅持沿於感情。

喜歡讀人的面,它記錄了人的一切。

張介冠回憶跌宕起伏的活字經歷,優雅恬淡如一杯清茶。請他在店裏檢幾個字,他熟練地背熟了字的位置,彷彿已成為一種身體記憶,根本不用看字架秒速便檢好。一排排聳立的字架,格子裏密密麻麻擺滿鉛字,如同我們敲打電腦的鍵盤,張介冠認為不同的是冷而沉甸甸的鉛字都有溫度,是記憶的溫度。鉛字其實面貌不同,如像朋友。

景況最不堪的十年,即使經歷連月來無客來訪的孤清,日星仍然堅持店門大開,不願歇業。但談到印刷業開到荼蘼的現狀與未來,清茶無風起浪,他不禁激動起來。「這家店是我跟父親,在非常艱苦的環境下把它支撐下來的;如今保留的原因也包含我對父親的懷念跟追思,活字是漢文化的根,台灣、香港與澳門是全世界還用繁體字的地方,中國已改為簡體字,這是有極大的意義,這個根我們不能把它移除掉。」

不過,即使日星想要繼續鑄字,身為「鉛字之母」的銅模「母模」亦因為四十多年來反覆鑄造而紛紛漽損,殘缺漏字狀況嚴重,鑄字行業凋零,許多有經驗的師傅早已退休多年,技藝不傳,就算張介冠全年無休的修,以他一己的修字速度,也遠遠不及銅模損毀的速度。當下待修字有12萬,他一天最多能修五個字,要修好這些字要花65年,與他年齡相同,一個人有幾多個65年呢?

母模是活字的根本,單單培養字種雕刻師就如尋找瀕臨絕種的生物。

「是有點不可能,因為要從篆刻開始教他,並且必須15歲開始便接受訓練,因為待他變成熟練的字種雕刻師傅差不多要15至20年。我們要培養年輕人,要他們完全按照古法來製造漢字,以字的觀念而非用美術字的方式來造或修漢字譬如楷書,才能展現的結構與美感,所以這不是短期可培訓出來的人才。」

「要是這套鑄字銅模漽損,繁中鉛字也將就此絕迹。」張介冠形容,人類生活的總和就是文化,文化若脫離了生活,就成了歷史,他店裏12萬字的原模就是漢文字的歷史載體。

碩果僅存的鑄字行,唯一的鑄字人,那種孤獨的感覺,在張介冠眉頭皺起的程度反映出來。「起步是相當困難,必須取得家人諒解,他們必須完全了解我所堅持的是甚麼?為甚麼這樣子做?可能需要耗費很多錢,甚至耗費掉我往後的整個人生。但更重要是關乎文化的傳承,豈是我一家店可以做的工作?」

資金以外,復刻工程最難找的資源是人,現在根本找不到有雕刻、書法、造字根底的修復師,更遑論鑄字師傅?就算兩個人修的字模,都會因為控制點的數量與位置偏差而令字模變得不統一。「之前由熱心義工所執行的修復計劃,雖然團隊有現代的美術設計基礎,卻因為沒有完整的書法與字形設計教育,所以在沒有統一的修復標準下被迫終止。」張介冠無奈地說。

環環相扣的還有排版師,張介冠指,當下排版工序已經被電腦平板所取代,所以排版師傅必須轉型成為藝術家,進入另一個領域才能生存下去。但是以創作主導的排版師要有美術基礎跟創意,又需要數理觀念超強的人才可勝任,又是另一種絕種恐龍。

「一個傳統產業要它能永久走下去,必須保留原有基礎跟文化價值,還要與時俱進。若只保留傳統部份,遲早也要被淘汰的。」他認為未來的印刷業應跟出版社、商業機構、藝術家及作家等合作,例如每年出一本或者兩三本用活字印刷出版的相關書籍或活字創作。「文學家好,藝術家也好,都可以透過我們的傳統記憶,用新的方式來呈現出他們想呈現的作品。」

我問張介冠何不打造一個活字博物館?這觸動了他的神經。

「比利時也有全球首家活字印刷博物館The Plantin-Moretus Museum,但他們只是博物館,無法把相關技術作完好的傳承與推廣。我希望打造的是工藝館而非博物館,當然比博物館來說困難更多,包括器物保留、再製、更新,這個都需要龐大的人力物力維持,但惟有這樣做才能讓被人類使用千多年、中國四大發明之一的技術完整地保留下來,並繼續的傳承下去。」這位文化工匠如是說。

成立工藝館,是日星的夢想,張介冠希望能保留下這些活版印刷的珍貴資產,供日後的人能前來參觀認識,但同時要令活字市場重生。「十二萬個鉛字銅模,日星的銅模就像台灣活版印刷的一個縮影,它有日戰時代留下的一些母模,也有1949年從上海過來的楷書的銅模,具有相當深厚的漢字美學基礎跟當時對文字傳釋的象徵。」

樸實的鑄字行傳來印刷機器聲,從高溫直至冷卻成形的鉛字,讓我想起台灣印刷工業的風光曾經,導演侯孝賢鏡頭下就展示過,在《戀戀風塵》男主角王晶文一邊讀夜校,一邊在小印刷廠做學徒,女主角則在裁縫店工作,那個沒有手機、人人看實體書寫情信的年代,只能在記憶裏下載。

張介冠憶述,在巔峯時期全台灣有高達三萬多家印刷廠,一天鑄字十萬的盛世。印刷業曾是年輕人夢寐以求的筍工,印刷師傅都穿西裝上班,下班後去舞廳唱歌,當時還流行一句潮語:「若嫁印版工,沒吃聞也香。」更諷刺的是日星曾經號稱是台北市規模最小的鑄字行,到八十年代電腦排版印刷興起後,與印刷行唇齒相依的鑄字行紛紛抵擋不住科技洪流被極速淹沒,剩下張介冠在艱苦經營,當下日星變成最大兼獨市。

招募守字人 兒子並肩作戰

張介冠形容,要讓人知道活字之美,大家才覺得它有保留價值,他鼓勵大家用心去理解每一個字,在文字裏頭尋求人生的哲理和故事,他慣於欣賞每個活字就如看山水畫。「我們都說漢字與書畫同源,字跟山水畫是同出的,每個漢字的結構、佈局、留白,跟山水畫一脈相傳,而每個字都有完整意思,一筆一畫都有它的內涵,從中了解到漢民族的中心思想與美學素養,這些都是電腦字體所無法做到的。」

畫是虛無的夢,生活卻是現實的,不能如活在夢中。

張介冠認真地說,招募同路人時,首要明確告誡有心人別被媒體煽情而中伏。「修復工程是非常枯燥無味的,傳統技術的學習者講更難聽一點,只是一個女工,普通的勞動者,不要有太大的幻想和夢想,可能是非常非常孤獨的路,需要非常堅持的意念去完成的一項工作,也可能是他終身唯一的工作。」

張介冠說原本從事電腦業的兒子張建暉已放下自己工作,回到「日星」一起擔負起鑄字行的未來發展,並肩尋找新的可能性,其實也在找尋他人生的可能性。

看着那徐徐老去的自己與破損的鉛字,張介冠與字之間的感情,已昇華至一種純粹而難以筆墨的神交。

「當初的選擇在還未完成之前,我不會放棄,堅持也許是為一個追尋的夢吧。」張介冠明顯記得才剛說過招募同工時會勸對方保持清醒,自己忍不住笑了,我也跟着笑了,作精神支持。

昔日一篇文稿印好,鉛字就集中起來熔掉,重新鑄字供下次用。每一粒鉛字,都像在經歷人生輪迴,就如張介冠欲滅又重生的復興念頭。

記者:鄭天儀

攝影:梁志永