【文化籽:藝術人語】

“當溫莎藍頹然褪去,染上惡俗的土豪金,所有事情都不再一樣。

一切都無復從前,或許只剩下回憶,毋忘我們曾經那麼的維多利亞……”

楊學德

如果城市有其專屬的顏色,畫家楊學德但願香港永遠用維多利亞港碧藍色的海水渲染這城。只可惜顏色會褪、人會變,事過一定境遷……

「如果用一種顏色代表舊時的香港,我會用溫莎藍(Windsor Blue)。它代表殖民地時代一種澄淨的藍,近似於英國皇室溫莎家族盾徽的顏色,英國王朝就叫溫莎。那種藍色有種皇室氣派,但我不會說它很貴族、高貴,但至少是謙遜的,不會譁眾取寵或者很娘炳。」畫家都是視覺動物,這位原是中生代本土漫畫家楊學德邊說邊向我遞上一支14ml的Winsor & Newton的溫莎藍顏料,楊生怕我色盲或有色差。

這支畫筆,廿年前已換了新主人,畫出來的景色自然有偏差。建築物插針都插不進的小島,楊學德說每次站在維港旁眺望港島,都感到她被石屎包裝得很疲憊。現在談溫莎,大家或許更容易聯想到金碧輝煌的澳門英皇娛樂酒店裏面的薀莎廊——The Windsor。

是看穿我心思,還是情深說話未曾講?楊學德提高了嗓門補充:「這種謙遜,全已沒落,當下的香港已換上金光閃閃,由維多利亞藍變了土豪金。」他應該又怕我色盲,鄭重地描繪這顏色。

繼《日盡之時》畫展後,去年底楊學德在台北舉辦個展,我到場參觀了並採訪了他。說是個展,更似新舊香港對照的萬花筒,楊式麻甩、攪笑、騎呢、核突、醜怪、癲狂仍在。「作品是一種對舊日、我心中覺得美好時代的懷念。」說起策展初衷,阿德劈頭說。

小而精緻的台北舊香居畫廊,座落於大學區的小巷,門口對着一道長滿植物的牆,環境是靜悄悄滲透文人氣味,居民靜悄悄的路過、單車靜悄悄的浪蕩、人們可以靜悄悄的看畫。

用畫筆幽默記載 過去的失落感

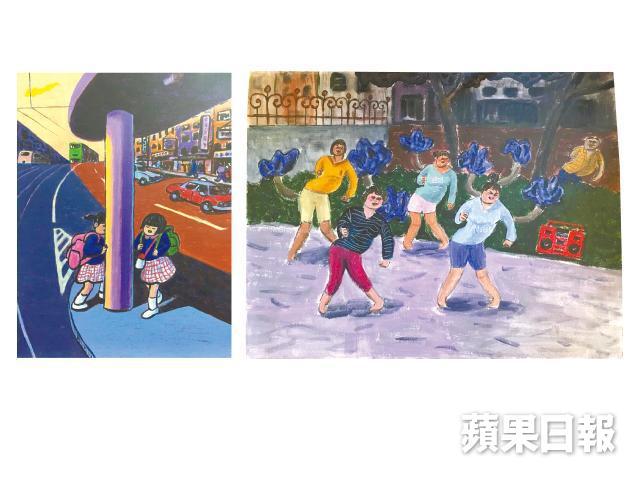

「這些大嬸在跳舞嗎?很可愛似的。」台灣朋友看到楊學德畫香港大媽群舞的情景,不禁笑問。

「你想像當下大媽就在弄巷裏開着唱機噪動全城,破壞頃刻的寧靜,你還說得出是可愛嗎?」我問。

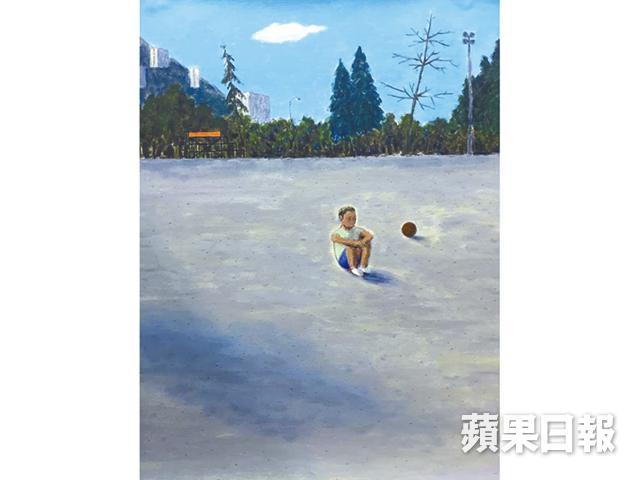

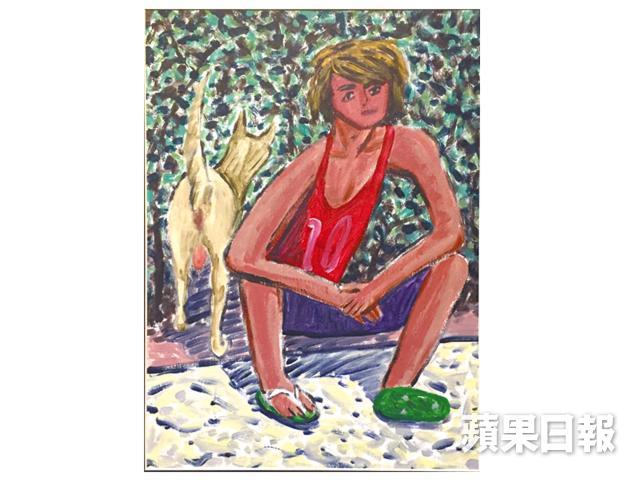

「我家樓下就常有大媽聚集跳舞,頗滋擾的,於是我就畫了她們。」楊學德苦笑解畫,對面另一幅作品是畫舊屋邨空地上踢毽子的女孩。踢毽子是舊時屋邨集體玩意,現在哪有小孩還會玩?都滑手機、捉精靈去。

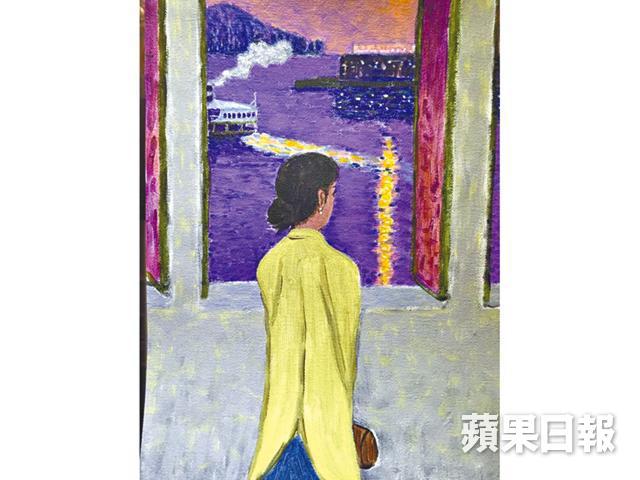

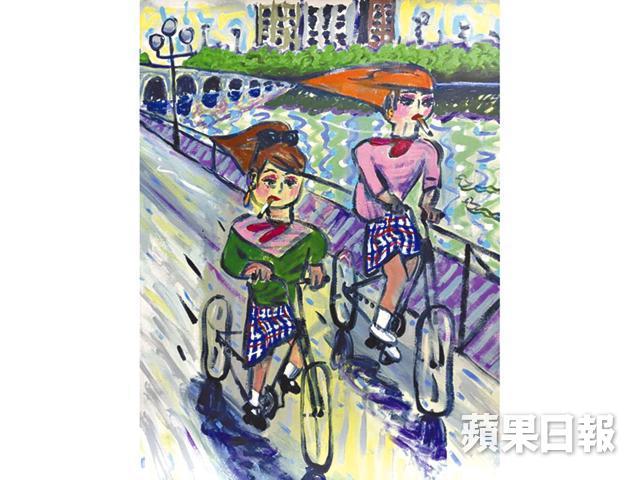

《放課後》城門河畔踩單車的學生,《夏天完了》道出少年十五二十時的憂鬱,《晚風》裏面海思量的黃衫女人,他統統在表達一種追悔無從的過去與失落感。

不惑之年,楊學德早已感到紙媒的困局,深明畫漫畫唔會發達,近年從方寸的四格漫畫,轉向大幅畫布,開始轉型為真•藝術家。粉絲紛紛網上追問他何時再畫漫畫?楊學德說想不出新內容,《標童話集6》之後,他說要走另一條商業路線,台北個展完成後,他正籌備再過兩、三個月在香港舉辦聯展。

日本畫家奈良美智,曾形容楊學德畫作,具有社區文化的豐富性,展現香港在「殖民政府的放任管治下,發展出來的本土獨特性」,相較於中國,香港宛若獨立城邦,「他擁有卓越的繪畫技巧,但他不會顯露於人前。我已愛上了他的把戲,更不禁對他充滿機智的作品發出會心微笑。」

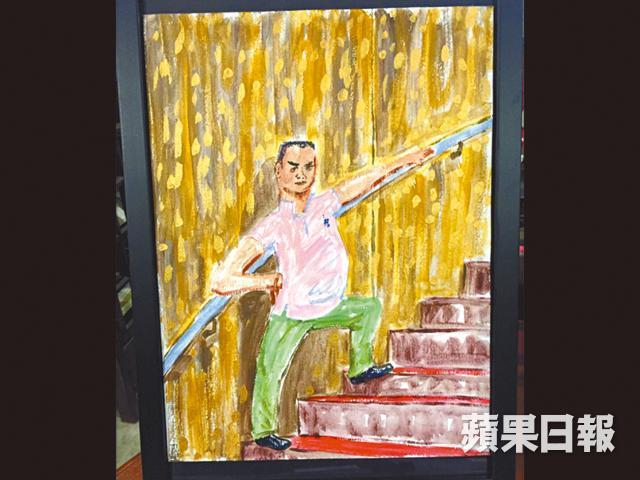

昔日瘋癲、狂野的筆觸猶在,抵死地畫本土公共空間的草根眾生,全新的畫作帶着時而沉實,時而放肆的筆觸,勾勒這個地方不同時代的面貌,維多利亞港、消失的地標、屋邨風光、街頭熱血運動、年輕人的疑慮、中年人的危機、北姑攻陷上海街、光怪陸離,是我城急促多變、雜亂紛陳的現實寫照。無論畫香港的人、景、物都滲滿創作者的感情,小小幽默,多多傷感。

是誰令碧海也變,變作濁流滔天?楊學德透過作品在叩問,更似告解。

「我從舊照片和舊電影看到的舊香港真的很美,樓房低矮些,色調配搭較謙虛,好似大會堂和政府合署的風格,簡約得來很老實。」楊學德不禁又想當年,舊事必須記,昔日包浩斯式簡約,已換成連鎖時裝店的名字。

我從楊學德或美或醜的人物中,觀察到主人公的面容都失去了從前的自若,楊學德猛力點頭並解釋,「因為現實是這樣,以前甚麼事都可以肆意玩樂、瘋癲一輪,現在社會逼你要沉着應對,卻看不到出路。」

畫流失的香港,楊學德最懷念香港又是甚麼?

「那種穩定與希望,以前香港人總覺得有希望,八、九十年代甚至到回歸前大家對前途也是未知數,但社會總覺得較健全、穩定,總是覺得有希望,覺得住在香港是一種幸福。現在香港人被籠罩着的,是強大的無力與不安感。」阿德邊說邊無意識地倒抽了一口涼氣。

盼望香港年輕人 相信仍有明天

如果命運能選擇,或者投胎都可以時光倒流,阿德說希望出生於他還未經歷過的時代,戰後五、六十年代的香港。「整個社會雖是貧窮,大家艱苦生活但種種事物、人情都很美,老實的美。」

往事只能回味,足夠作為一生創作靈感。阿德無力阻擋時代巨輪,但又無意出走他方。「很多人移民外國,卻只流連唐人街與同族人一起,講中文食中餐,其實是沒意義的一件事。」

楊學德說,無力感令香港由昔日朝氣青年急促老化。「我是一個很普通的香港人,想結婚買樓很正常,還會計劃未來,覺得我們的人生應是這樣。怎知道會搞成今時今日這模樣?香港人所有的計劃都被否定。」

「近年香港許多場社會運動,組成者都是年輕人和大學生,我很同情他們的處境,憂心前途而沒有出路,我雖是個悲觀主義者,但覺得他們迷茫也應有希望。」站在畫作《明天》前,楊學德說想為年輕人畫個明天。畫中站花海裏的男女學生,眼神充滿期許,享受日光微風,在他們的花樣年華。

記者:鄭天儀

攝影:梁志永

編輯:潘肇南

美術:孔文彬