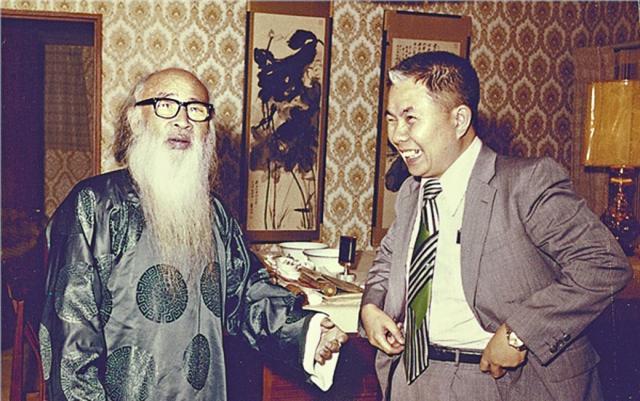

聊起張大千,93歲、人稱「天公」的黃天才滿肚子都是故事。

1968年三月,大千在熊本溫泉遊山玩水,忽然對山林驚艷。「誰帶了相機趕快替我照一張?」幾十年前科技不發達,同行沒有人有相機。大千就從車上找出一卷白紙,問旁邊的師母借了眉筆,洋洋灑灑寫起生來,直勾橫抹,運筆如飛,完成了一幅狂野速寫。黃天才記憶裏,大千從未接受過西畫訓練。

日月忽其不淹兮,春與秋其代序。

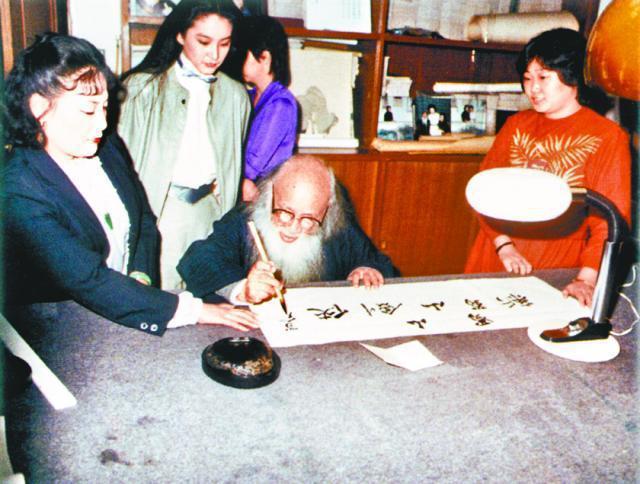

張大千已仙遊33年,舉目四望,海內外跟他有交情,那怕只是親見過大千風采的,幾近凋零,黃天才可說是碩果僅存的大千忘年交,曾任台灣《中央日報》社長、中央社社長的他,是「摩耶精舍」四大護法之一,寫過兩本大千傳記《五百年來一大千》和《張大千的後半生》。

「我也許不是最合適或最有資格為大千立傳,但他辭世這些年還沒有一本較翔實而周全的關於他故事的書面世,我想趁腦筋還清醒,為大千留下真實紀錄。」白髮蒼蒼但精神抖擻的天公說。

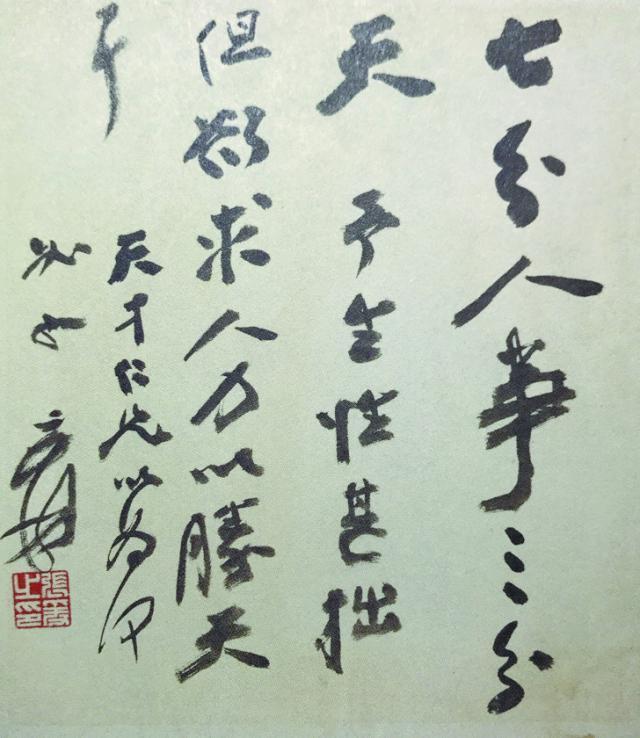

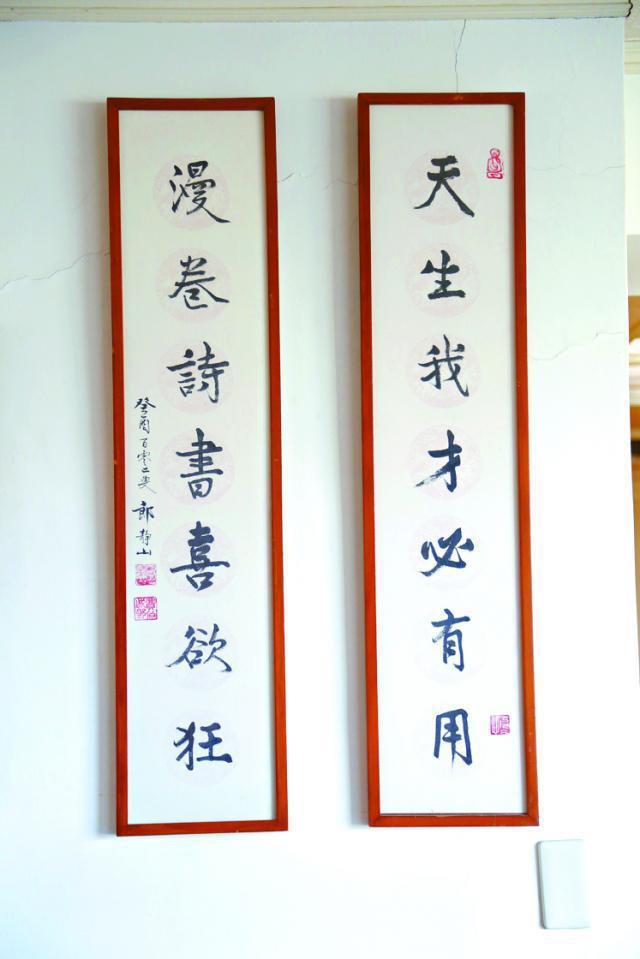

在台北敦化南路一小區公寓,穿oversize牛仔外套、載swatch膠錶的黃天才笑着迎來。天公耳朵不靈光,但嗓門響亮,我用小白板寫字向他發問,他以蕭亮般的分貝回話,幾十年糾纏不清的過去,他大都記得清楚,只不過需要多點時間緩衝讓大腦下載資訊。與書畫界結緣大半個世紀,天公家裏應該是座藝術寶山。跨進黃家大門,像走進叮噹的隨意門,能一窺大千世界的洞天吧。最先映入眼簾是大廳掛着中國最早的攝影達人郎靜山手書的對聯:「天生我才必有用,漫卷詩書喜欲狂」。大千的鐵畫銀鉤呢?

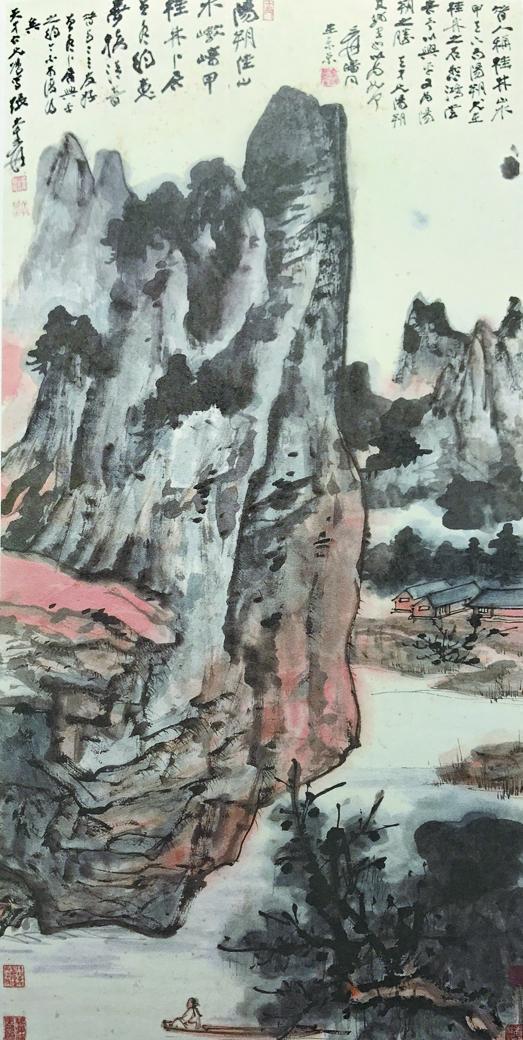

「大千所以跟我關係不錯,因我從來不會向他要畫。」薑越老越辣,老人果然突破我盲腸。但我還是不甘心,繼續嘗試尋找大千墨寶,只見通往睡房的走廊上,掛着一幅山水攝影,上面的題字我認得是1964年大千於橫濱偕樂園所作、贈黃天才的《陽朔山水》,但眼前只是複印品,而且只剪裁了題字部份。

真相帶點黑色,但幾幽默,天公聳聳肩苦笑道:「事實我沒想過自己會活這麼久,人生七十古來稀,科技進步我已把終點推遲五年,75歲之後我就開始把自己的收藏慢慢地散出去,替它們找歸宿,想不到我快94歲還坐在你面前。」

當夜貓子遇上晨型人

黃天才的經歷,不一定如張大千的潑墨波瀾天際般壯觀,但擁有一張飄洋過海履歷的他,一樣傳奇。1924年生於山西太原的天公,籍貫廣西陽朔,南京政治大學法政系畢業,但他終身似乎跟本科無緣。一生除了先後三度擔任軍中繙譯官,復誤打誤撞闖進了新聞界半個世紀,認識張大千被拉進書畫界,更扭轉他的一生。「在抗日戰爭中完成學業,韓戰爆發時,我在台北一家報館做記者。中共參戰後,美軍抓到大批中國俘虜,急需中文繙譯,於是向台灣求助,我報名應徵,最後以美陸軍部聘用文職人員身份,到了韓國。」黃天才講述往事,記憶猶新。86歲時還洋洋灑灑寫下六萬多字的參軍回憶錄《我在38゜線的回憶》,在為前線擔任審訊中共戰俘的台灣繙譯官所見所聞,留個史料拷貝。

徐悲鴻生前曾以「五百年來一大千」,讚許張大千在藝術上的成就。張大千一生不僅朋友多,話題十足,且多為不凡之輩,李祖韓、李秋君、溥心畬、于非闇,或為富商巨賈,或為書畫名家,「談笑有鴻儒,往來無白丁」共同構建起大千世界。坊間有海量的張大千二手資訊、軼事,能夠在大千世界採搜得第一手資料的又有幾人?黃天才受過記者的訓練,他看到的大千自然更立體,更敏銳又生活化。

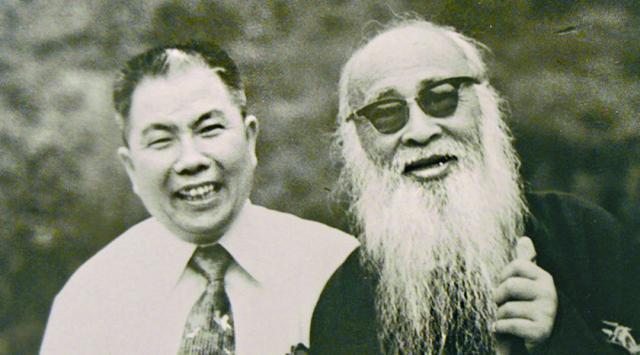

天公認識張大千是1937年,由一位初出茅廬的小記者採訪大千畫展開始,但彼此真正結緣卻在東瀛,即大千出走內地寄跡海外之後,他因而成為大千藝術成就最光輝燦爛的參與者。「大千每次出現身旁總是人群簇擁,某次在日本橫濱,大千說很久沒去上野公園賞荷花,明天想找個伴去一趟,旁邊的人都不作聲。認識大千沒多久的我便自告奮勇說:『我陪你去』。」大千欣喜。

邀請原來是個伏。第二天天公清晨兩三點出發坐火車到上野公園赴大千之約,五點前要到,行裝就是一對惺忪睡眼。「哎呀,平時我睡到十一點多,你搞個五點鐘見面!」天公敲一敲腦殼,盡力的讓周星馳上身,直眉瞪眼的模仿當時自己的 樣,肉緊地演繹年少的輕狂。「我到埗大千已在那兒看風景,他說晨早來可以聞到荷花香,太陽一出來露水就乾 了,荷香消失。」回來後,天公責問朋友為甚麼當時不給他溫馨提示。兄弟們齊回話:「你自己多事,我們幫不上忙」。也因這次,張大千與黃天才開始熟絡,經常同遊日本,大千晚年定居台北摩耶精舍後,所有日本事務均由天公代為打理,二人有非一般交情。

「大千也是美食家,山珍海味他烹調講究,連紅燒牛肉麵都有大風堂的獨門秘方,麵條一定加拿大買回來,豆瓣醬由專人從岡山訂過來,吃牛肉麵對大千可是大事呢。」天公緬懷說。

見證大千瞓身完成《廬山圖》

大千回國定居後十年,天公也從日回台定居,常去大千的摩耶精舍陪他聊天,懷古論今,或者同遊梅丘,聽他說奇花異卉,偶爾又擺擺龍門陣,談藝林掌故,更有幸見證大千拚老命畫出的浩作《廬山圖》。多少個深宵天公見大千在畫室日以繼夜的揮毫,見破墨濃淡氤氳,問旁人他的潑墨佈局如何?未及回應大千已自問自答起來:「老父胸中自有丘壑。」天公當時不禁嘖嘖稱奇,以一位八十多高齡的畫家,竟不顧心臟負荷和眼疾,完成這前無古人的巨作。

「除了錯過大千開筆禮外,我算是旁觀他深宵揮毫《廬山圖》最多的友好之一,好幾次見他作畫心臟不適,護士小姐即遞上口含心臟特效藥,小憩後又伏案動起筆來。」天公甚至清楚地記得大千一家總動員替他邊畫邊捲絹畫、他畫到手痛要做物理治療,統統恍如昨天發生的事。

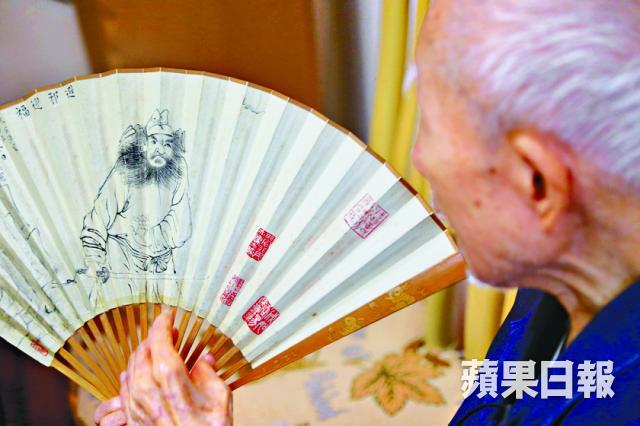

黃天才也是知名的成扇大藏家,在收藏界有一席之地,這物緣也是拜大千所毒。

1968年春,他陪張大千去九州福岡鑑賞原田觀峰的藏品。在堆滿中國字畫的大庫房裏,有兩個與人同高的大竹簍,裏面雜亂的堆集着舊摺扇,至少有二千柄之多,他隨意翻撿,頗喜歡一柄沈曾植的扇,覺得書法很有味道,大千看後也點頭稱讚,原田大方的送贈天公。當時他收藏藝術品已有一段時間,深感收藏須專門,而摺扇雖小卻蘊藏詩書畫印工藝於一身,此贈扇際遇便令他不再旁騖地專心在成扇收藏,以千扇為目標成扇收藏之旅。他原本立下大志,要收一千把扇子,最後領悟收藏貴精不貴多,高峯期收藏了七百把。包括張大千、黃君璧等所作,還有四大名旦梅蘭芳、程硯秋、尚小雲和荀慧生或畫或書的四柄成扇,晚年更另闢騎呢收藏門類,鍾馗成扇。

1983年,朋友問天公六十大壽如何慶祝,他忽發奇想請當代名家為他畫鍾馗扇。「鍾馗是傳說中的人物,沒人見過,人人皆可畫,一個成功的鍾馗是很難表現的,正好考驗畫家們。」當時台灣畫家以黃君璧的筆潤最高,如果他肯畫其他畫家也就不會推辭。「黃君璧聽後大笑,說他一輩子沒畫過鍾馗,寧可畫一張大瀑布給我。我說『能者無所不能』,經我半哄半求之下他便應允了。」於是世間出現了黃君璧唯一的鍾馗扇。

談到收藏,天公難掩興奮:「對,每一柄扇子都有故事。越接觸這些文物越久就越感觸,我能獲藏所愛只因內地文革浩劫,於是索性把堂號改為『善哉扇齋』。」

準買家與天公鬥長命

野心誰沒有?天公一生最想得到是明朝的成扇,但流傳甚少,但上天就送了他這個機會。

黃天才偶然機會得到一把明末(1632年)王建章的水墨金箋,這扇能流下來也有一段故事。文革末期,天公從梅蘭芳老友兼秘書許姬傳手上收得這金扇,那是許氏冒險秘藏保存下來,希望天公可替他偷帶到日本換購當地藥物,但該扇因年代久遠已裂成三段。天公一直藏着扇子兩三年苦找「良醫」不果,最後找到張大千於日本的御用修復師和錶畫師「黃鶴堂」堂主目黑三次。結果他花了三個月把扇修得絲毫看不出破損,收費雖貴但天公還是乖乖的付費,當是看一場修復絕活的表演。這珍品最後於拍賣會拍出了77萬元人民幣。

割愛?如何捨得?75歲生日過後,他認為自己年事已高,開始籌謀他的最後一程,包括替珍藏找歸宿,於是於2005年透過北京誠軒拍賣,舉行了「善哉扇齋:黃天才藏扇」拍賣會,把兩百多柄藏扇全部賣光,套現約二千多萬元人民幣。去年,他再透過香港羅芙奧,舉辦「老爹扇緣──黃天才藏扇」拍賣,盡沽畢生所愛。

但唯獨一件收藏,他始終不捨得賣,還珍而重之地拿出來給我欣賞,那是傅抱石作畫及題字的扇面。「人物再小,你若用放大鏡來看,他們的面目非常清楚,眼睛鼻子都一清二楚,不 像張大千畫人物,畫個老頭子手啊隨便勾一下算了,傅抱石沒有這種畫,他的東西本來就不多。」天公拿出放大鏡在細心觀賞,小心翼翼的把扇打開又摺上。風趣的天公笑說,有好幾位識貨的藏家找過他請他割愛,其間甚至有人提出先落訂,待天公仙遊後才提貨,就能免於生離與物哀之苦。

「那幾個朋友都排隊了,結果大概已經死剩第三或第四位了。這扇子我實在很喜歡,75歲開始他就想替它找歸宿,結果拖到80歲然後90多歲,哈哈。」天公笑聲帶點奸狡,又似在歌頌生命。

天公最愛的收藏我知道,但大千一生中最愛,又是哪件?我問。黃天才想了想,在紙上寫下《溪岸圖》,並註腳「存世唯一宋畫」。張大千與此畫的關係很深,收藏界也都承認張大千是《溪岸圖》最重要的藏家,大千晚年最念念不忘的藏品就是《溪岸圖》。

不過,這畫也引發爭議。《溪岸圖》原為徐悲鴻在陽朔街上淘得,大千對此愛不釋手,1944年終以一幅金冬心的《風雨歸舟圖》與徐悲鴻交換,大千曾把此圖珍藏於大風堂供養了三十年,直到1968年為了從巴西移居美國籌款,才將《溪岸圖》轉讓好友王季遷。直到1997年王90歲生日後發覺自己年紀大,要為《溪岸圖》找個好歸宿,獲美國大都會博物館董事、美籍華裔富商唐騮千出資購買後,再捐贈予大都會美術館。1997年,《紐約客》作者Carl Nagin指《溪岸圖》是張大千所作贗品再賣給王季遷,其消息來源是前加大柏克萊分校教授高居翰,並提出十四個疑點,而當時這畫正掛在大都會美術館的展覽大廳,被視為「鎮館之寶」。最後,大都會以科技驗證方法對絹、墨、印泥等作精密分析,證明了《溪岸圖》的真確性,算是還大千一個清白。

天公口裏的大千故事,永遠說不完。雖然最動人時光未必地老天荒,但大千先生仍不時浮現天公腦海,他的鐵畫銀鉤、精神矍爍、穿着唐裝,不時掀髯微吁的可愛老人,駕鶴西去,或許饞嘴的他只為嚐嚐天堂的嗎哪。

記者:鄭天儀

攝影:梁志永