【專題籽:港情講趣】

遍佈香港的古橋,不少已成法定古蹟或獲歷史評級,土木及結構工程師李偉明(Mingo),對古橋設計情有獨鍾,更曾出版《香港古橋──圖說古橋歷史與建築工程》,今日他便帶我們來到灣仔半山的寶雲道,探索隱藏在叢林中的百年築橋工藝。

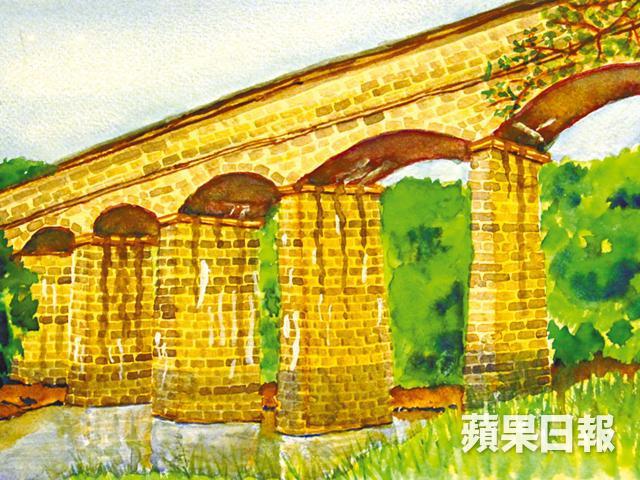

現職古物古蹟辦事署工程師的Mingo,曾從事建築顧問,負責全港樓宇勘察工程,自此對50年樓齡以上的舊樓產生興趣,「從前的建築方法與今天大不同,當中可以看到很多前人的設計心思及工藝。」因為出版書籍而習畫,加上古蹟復修工作經常需要繪畫記錄,令他培養畫水彩畫的興趣,為沉悶的黑白草稿加添色彩,「工程畫與藝術畫是不同的,工程畫講求準確,藝術畫可以表現心情。古蹟復修經常接觸壁畫及其他建築物構件,也需要藝術感去描繪。」芸芸古建築之中,他獨愛畫橋,「在工程學角度上,築橋牽涉好多方面的設計,根據地勢而建,要顧慮更多,起樓反而相對容易。橋樑彎彎曲曲,蜿蜒曲折,也相對樓宇有美感。」薄扶林水塘、香港仔水塘、大潭水塘、大澳吊橋,也是Mingo的熱門寫生地,加上實地量度橋樑的尺寸,令畫中的建築物比例更精準。

百年21孔拱券段 隱身半山供水

林蔭處處的寶雲道,是跑步晨運勝地,石屎路底下,其實隱藏一條過百年歷史輸水道。輸水道在1887年建成,是「大潭水利工程」的其中一段高架輸水道,將食水輸送至馬己仙峽道的濾水庫,為半山居民供水。這條以青磚製造的長方形輸水道,全長4.8公里,闊約0.9米,深0.8米,依山而建,由於部份路段險峻,需要修建拱橋接駁,全程共有98個拱,隱身在密林之中,山下人好難發現,當中由21個石拱組成的「21孔拱券段」,已定為法定古蹟,「當時鋼筋水泥建築技術尚未成熟,拱橋主要使用香港盛產的花崗岩打造,橋墩貫滿水泥漿及碎石,將花崗岩黏合,毋須使用鋼筋也足夠支撐大橋,屬英國維多利亞式設計。」橋墩使用一呎高的手鑿花崗岩磚砌成,利用石灰漿填補石縫,在沒有電腦計算的年代,亂中有序的石灰縫,全靠師傅的工藝,「橋墩的轉角位,刻意雕琢得平滑,與大潭水塘大橋的設計相同。」從司徒拔道起步,沿途彎彎曲曲,修築橋樑絕非易事,「工人會搭建木架,搭好整個弧形,再逐塊石抬上去砌成拱形,石拱中間位置有一塊梯形拱心石借力。」橋身經常發現外露的U形石塊,其實是排水位,原理與洗手盆的排水口同出一轍。

復修有法 橋樹共生

「寶雲道輸水道作為一個法定古蹟,至今仍然運作是非常難得。」走在逾四公里的清幽古橋水道上,途經維多利亞城界碑、舊水塘遺蹟、前英軍醫院,聽着Mingo的歷史回帶,彷彿回到一百年前的平行時空,可惜部份古道卻被人為「污染」,「百年建築,難免要維修,但以前用石灰沙漿修補石縫,每一條縫也呈現斜紋,現在就用英泥石屎隨便填滿縫口。建築本身是用那種物料及技術,便要用回特定的技術及物料維修,才是原工藝原材料製作,正式的復修。」復修工程還有待改善,另一個大敵便是樹木入侵,「在建築保育角度,當然最好斬草除根,但石牆樹在香港也非常珍貴,如果樹根沒有往建築物內部生長,其實無需刻意移走,保育也需要平衡。」石牆樹只要處理恰當,也可以與古橋長相廝守。

寶雲道健身徑

交通:乘巴士15、15B、66、6、76於寶雲道下車

facebook:Mingo Studio

記者:王佩兒

攝影:陳健邦

編輯:梁浩維

美術:楊永昌