【文化籽:讀書好】

周日心血來潮,想在銅鑼灣吃壽司,怎知找來找去也找不到,昔日吃過的已經換成韓式便餐,食物潮流真轉得快,但日本食物除了壽司外,拉麵也紅過一陣子,日本名店「一蘭」開業時曾大排長龍。拉麵已經取代壽司成為日式料理全球化的最新代表,不單在亞洲流行,在美國大城市更成為時尚玩意,我在尼泊爾加德滿都,幫襯開一間本土的日本拉麵店,當地人視之為「蒲點」,近年拉麵熱甚至殺人南美及墨西哥。而米芝蓮日本指南,今年終於給出一粒星予位於東京巢鴨拉麵店「蔦」,正式確認拉麵在美食界的地位。

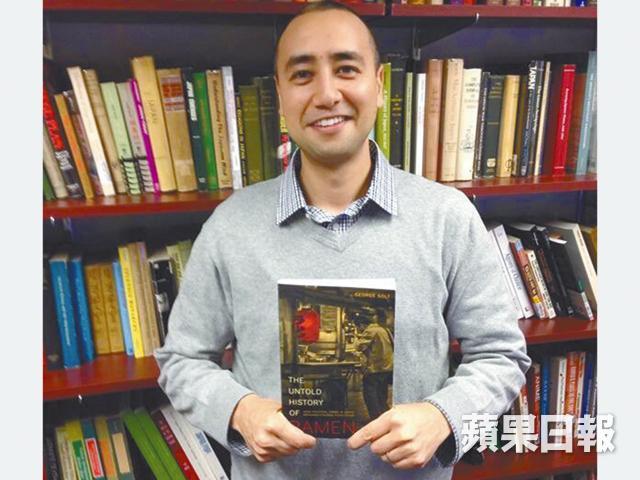

對拉麵全球化,歷史學家也認真起來,George Solt是紐約大學歷史系助理教授,博士論文研究拉麵《認真對待拉麵:現代日本的食物、勞工與日常生活》,兩年前改寫成為專著《The Untold History of Ramen: How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze》,最近翻譯成中文在台灣出版。如果要看一本書認識日本拉麵歷史,就看這書吧!這是拉麵的政治經濟學研究。

戰後危機

拉麵起源與日本現代化同步,作者將拉麵與19世紀末日本對外開放聯繫在一起,當時橫濱、神戶等港口城市吸引了中國人和西方人,他們帶來了一種麵條湯,是將手工麵條放在雞湯中製成。日本人稱這種食物為「Nankin soba」(南京麵條),名字來源於當時的中國首都南京。橫濱的「支那麵」逐漸演化成在20世紀初上野和淺草民居的車仔湯麵。作者認為拉麵普及化,是因為19世紀末至20世紀初進入工業化和城市化時,拉麵剛好在這個適當的時候成為了合適的食物。越來越多的人由農村流入城市成為勞工階層,拉麵以鹽、動物脂肪和加工麵粉製成,飽肚、高熱量及快速,符合現代工業生活形態,並且能夠以手工製作吸引食客。戰後糧食短缺,1947年美軍緊急進口大麥,拉麵又再度復甦,由美國、加拿大及澳洲進口大麥的政策延續至1952年盟軍佔領結束之後,拉麵供應源源不絕,1958年日清即食麵面世,日本人飲食習慣因大麥而帶來決定性改變,日式烘焙及拉麵成為主食,這時日本人將「支那麵」改稱中華麵或拉麵。

今天拉麵以日本國民料理形象輸出全球,成為日式文化時尚,拉麵究竟對日本人而言,有甚麼獨特意義呢?在1962年小津安二郎電影《秋刀魚之味》,故事以一位拉麵店經營者內心掙扎為主,小津將拉麵店設定為表現社會經濟停滯的場域,一如香港人在八十年代視茶餐廳為沒落困頓的代表形象。但進入七十年代後,小本經營拉麵店,已經被視為脫離上班族,爭取工作獨立自由,逃離大企業小職員刻板生活的浪漫行為。這些想像直接影響八、九十年代拉麵時尚化。

去中國化

八十年代是日本消費形態轉變的時代,各式消費資訊如電視節目、指南式雜誌、書籍面世,飲食文化也朝娛樂化方向轉型,美食家及料理電視節目出現,日本全面向服務業轉型。傳媒開始介紹全國不同城市的特色拉麵,政府推動國內旅遊,其中拉麵成為不同地區的旅遊推廣重點,而拉麵研究的專書也在這時出現。1985年伊丹十三的《蒲公英》上演,這是將拉麵提升至國民料理地位的電影。

九十年代是拉麵明星化及國族化的開始,傳媒追捧那些充滿「職人」精神、堅持細節的拉麵師傅,新的麵店開始追求更純粹的日本傳統包裝,例如今日麵店的工匠服飾打扮,其實是九十年代後才出現,原來的店家是穿白色廚師服,戴上中國廚師的錐形帽。博多一風堂創辦人河原成美率先穿上僧侶工作服,這本是陶器及傳統工藝師的打扮,其他麵店紛紛效法,拉麵終於完成「去中國化」,以日本國民料理姿態,走向全球。

在90年代末和千禧年初,年輕的拉麵廚師受到了拉麵店「一風堂」創始人的影響,開始把日本僧侶的行裝當做工作服。新式服裝昭示着現在的拉麵製作者,是一名心懷禪意的日本工匠而不是普通的廚子了。

撰文:劉細良

編輯:陳漢榮

美術:楊永昌