【專題籽:胚芽故事】

自從實施了膠袋徵費後,有人會為了節省那五毫子膠袋徵費,而選擇不去某一家店,但更多人記得自備環保袋去超級市場買東西。惟獨去街市買餸,多年以來還是聽到那一句「多給我一個膠袋」,怕濕又怕髒,多拿一個膠袋又不會怎樣吧,不是不會額外收錢嗎?這樣的想法真的合理嗎?

談環保,很多人總是說,太難了,我只是一個普通人,力量不大。但當一個個力量本來不大的普通人結合起來,那力量是超乎預料的。八十後的鄧凱珊(Irene),就是這樣一個加入環保行列的普通人。Irene是全職家庭主婦,每天買餸給兩個小兒子煮飯是日常任務。然而每天買餸買到一手膠袋的日子卻在一天突然被打破,「我看報說上一輩的人買油買豉油是自備樽,買魚買肉用鹹水草綁。我覺得為甚麼我們不可以做回相同的事,怎麼要用這麼多膠袋?」 Irene開始反思着自己的日常習慣,就這樣開始了無膠袋買餸的生活。

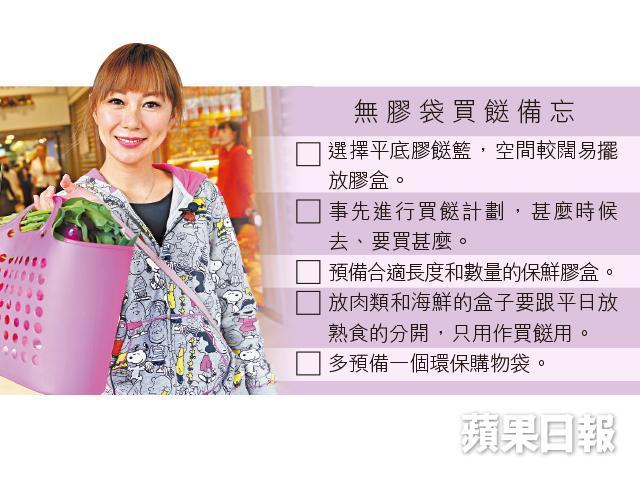

「起初有點不習慣,始終要帶個買餸籃,要帶保鮮盒,不能隨時去買餸,買完餸也不能去行街,要即時回家。」Irene 說。後來她漸漸適應,買餸更有系統,意外收穫是減少了無謂消費,戒掉以前去街市一時興起買多了的壞習慣。無膠袋買餸的裝備很簡單,易於清洗的膠餸籃,合適數量的保鮮盒,還可以多帶一個備用環保袋。街市攤檔快手快腳, Irene開始時有擔心過他們會嫌煩不肯配合,後來發現自己多慮了。跟她去街市買餸,見她總是再三揚聲,「不要膠袋,不要膠袋。」攤販便會把菜放入Irene的盒子中。「有時攤販的反應很有趣,例如我去買鹹蛋或皮蛋這些表面較髒的東西,我說直接放入籃,他們反而會替我擔心會弄髒餸籃,我便會告訴他回家一沖水便乾淨。」

保鮮盒餸籃更易清洗

買餸不用膠袋,很多人最擔心就是買肉和魚的時候不方便。其實相對於黏肉又黏水的膠袋,保鮮盒和餸籃更易於清洗。用保鮮膠盒沒有預期的不便,Irene說肉檔的攤販都很配合,更得出一個心得,就是買幾份肉的話,最好預備多兩個盒子。像她在採訪那天會買豬扒和免治豬肉,她便會先以一個盒子放豬扒,再取出另一盒子來買免治豬肉。「免治肉因為洗過才攪碎,直接放盒後回家直接醃更方便。但買其他未洗的肉則要分盒放以保衞生。」一餐餸買下來, Irene節省了五個膠袋。她算過,自己實行了這無膠袋買餸之後,一個月便省下了155個膠袋,一年365日便可以慳到1,825個膠袋。她常在想自己一個人做可能力量小,所以便在社交網站跟朋友分享這想法,也有朋友願意加入了,如果有100個人看過這篇報道願意加入無膠袋買餸生活,便可以節省182,500個膠袋。你還能說個人力量微不足道嗎?

記者:謝翠玲

攝影:周芝瑩

編輯:梁浩維

美術:孔文彬