【旅遊籽:浪迹遊蹤】

一個月前的今日,普遍美國人仍對前景充滿希望。大選揭盅,近半數人墮進深淵,恨不得收拾細軟立即移民。由歐洲爆難民潮,英國大熱倒灶脫歐,到美國大選所揭示的城鄉差距,都異口同聲地指向一個事實:國境、邊界都隨着世界在變。紐約古根漢美術館(Guggenheim Museum)剛揭幕的藝術展《故事新編》,恰好以當代中國的視野和方式回應這個當下全球都在面對的問題。

「如果用一句話來形容這展覽,這是關於一個地方的故事。」一頭利落短髮,腰果眼的翁笑雨,是今次展覽的副策展人。訪問的過程很愉快,沒有過份艱澀的術語和概念,外行如我也一點就明。這場展覽是何鴻毅家族基金中國藝術計劃的一部份,委任了來自香港、台灣及中國的藝術家,創作出八組全新作品。《故事新編》是魯迅的經典作品,借古時的神話來反諷當下社會,「我們只是沿用『故事新編』的文學性,因為敍述在文學中扮演一個很重要的角色,而藝術家就用視覺語言來敍述,跟小說不一樣。」在策展的過程中,翁笑雨沒有畫下太多框框,只以邊界、領土、地緣、虛構與現實等關鍵字作為藝術家們的指路明燈。

香港藝術家:重剪釣魚台錄像

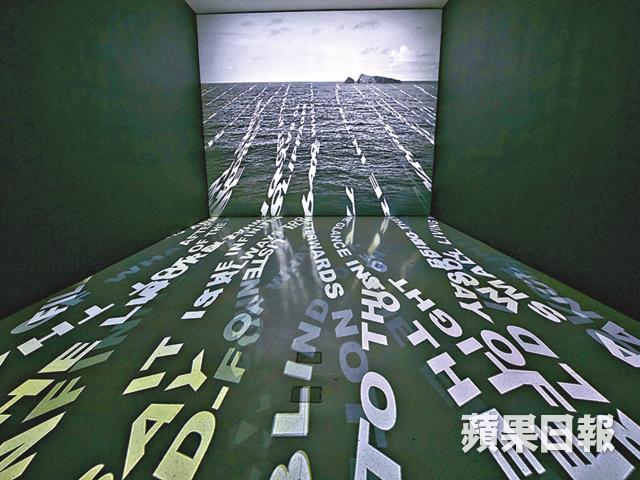

代表香港的藝術家曾建華,利用網上的釣魚台片段,重新剪輯了近七分鐘的錄像《In The End Is the Word》。由保釣人士和日方船隻角力、周旋,烽煙隨之冒起,炮火連天,直至午夜海嘯湧至,最後又回到萬籟俱寂。「是次主題和歷史有關,原本有想過揀一些重大的事件如911、ISIS或天安門,但發現過於重大的歷史事件,可以玩的空間相對較少,所以最後選了一件和自己有關連,但非主流的事件。」在他眼中,無論世界有多分裂,最後都只有大自然能夠留低,所有事情不過是一個循環,就像這作品重複播放一樣。畫面一隅乍現的座頭鯨,隱含着他對這歷史事件的取態,「這是用來諷刺日本的,因為他們愛吃鯨魚肉。」片段最後海嘯湧至,排山倒海的字海溢滿一地,「我對歷史的看法是,就算現在用武力也好,到最後歷史就是用文字來記載,操控文字的人,就是操控歷史的人」。

台灣藝術家:坐計程車紀錄對話

同樣是錄像裝置,台灣藝術家饒加恩則利用個人經驗,重新建構台北的歷史。他坐了近七十趟的士,專揀有歷史意義的目的地,如中正紀念堂、圓山飯店、美軍俱樂部,並以紀錄片的方式拍攝和司機的對話,再剪輯成作品《計程車》。「剛開始做了很多測試,後來發現十二至十五分鐘的車程最易談話。」路程太短,司機不願開口,太長對話又會模糊了焦點,試過有司機警告他車上不談政治和宗教,最後自己卻侃侃而談起來。另一次,那天正是英國脫歐,「司機在聽收音機,他就開始講英國跟歐洲的關係,然後再談到台灣跟中國的關係,所以我用了這影片,因為它剛好反映了時代背景。」這麼遠,那麼近,就算怎樣分裂,世界還是連在一起。那為甚麼是計程車司機呢?「他們碰到人的速度很快,自己創作時最多每天碰到一兩個人,但計程車司機的經驗比我還要多,那是一個比較特別的身份,等如是借這件事去拓展我的視野和觀點,就像釣魚一樣,每次出去不知道會釣到甚麼魚。」

中國藝術家:科技裝置揭政權粗暴

由中國藝術家孫原和彭禹創作的《難自禁》,大概在整個展覽中最具話題性。在老牌殿堂級的美術館內,重達1.1公噸的機械臂詭譎地快速旋轉,揮動冰冷的不銹鋼鏟,清理地上血紅色的不明液體,整個畫面充斥着違和感。第一眼在雪白的牆上望見斑駁的「血迹」,不免有點出乎意料,但知道他們曾用人體脂肪和嬰兒屍體創作,就不會感到驚訝,不過這次用的並非血液,而是加了天然色素和黏稠劑的水。孫原說:「這次作品為一個工業機器人設計一個程序,讓它在自動化的狀態下,有意識地控制地上的液體。當地上液體的面積擴張,它就會把液體往回收縮,像一個有自主意志的人,在控制自己的地盤。」

天花上裝了四個感測器,液體一過預設的界線,機器人就會自動往內推。作品用了抽象的寓言手法,警醒人類面臨的境況:透過高科技進行監視,再粗暴地控制自身地盤,不就是某些政權維護領土的方式嗎?彭禹補充:「我們設計了三十多個固定動作給它,就像功夫一樣,有很多招式,但它會在那動作庫內任意選擇,不由得我們控制。」明明是沒有生命的物件,一旦被賦予了特定任務,就像擁有自主意志一樣,竭盡全力達成目標,不知怎的,我腦裏瞬時閃過「國家機器」四個大字。

《故事新編》

展覽日期:即日起至2017年3月10日

地址:Guggenheim Museum,1071 5th Ave, New York, NY 10128, USA

網址: https://www.guggenheim.org/

記者:陶思敏

攝影:潘志恆

編輯:劉曉丹

美術:楊永昌