做香港人很辛苦,上學、買樓、結婚也辛苦,原來連最後一程都可以很淒涼,這種淒涼與你有錢與否沒關係。我想每個香港人,好走。

──陳曉蕾

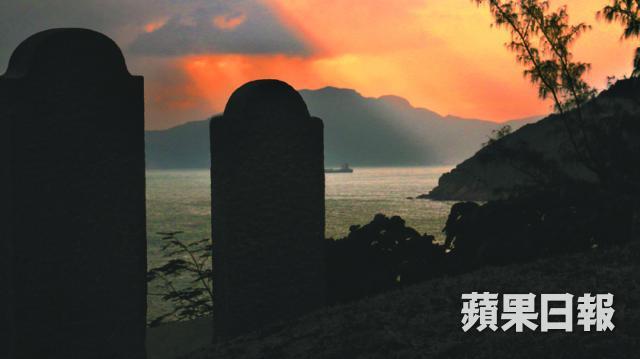

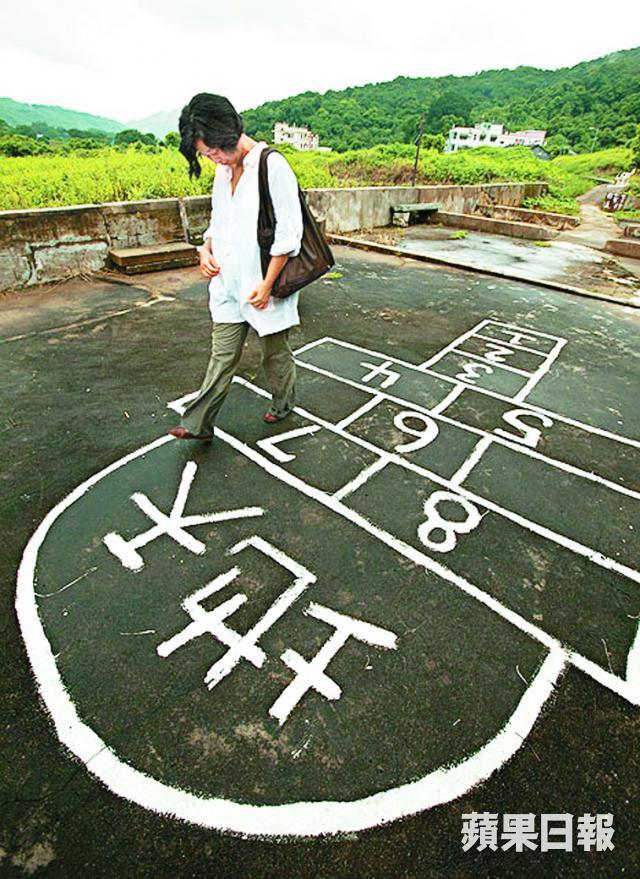

周日的天氣話變就變,上午還是陽光燦爛,下午時分雨粉飄飄。不過,區區小雨並沒澆熄被訪者的興致,走在赤柱墳場,一百塊墓碑,就有一百種無人知曉的心流。老樹下我們談生死、臨終教育、死亡禮儀,她跟我說了一個故事。

一位家屬向私家醫院申請接患癌的妹妹回家養病,醫生苦口婆心地進諫:「不可以,死在家裏會影響樓價。」香港人夠淒涼吧?生要做樓奴,死也被磚頭牽絆,連醫生的專業意見,都比當下颯颯的北風還要涼薄。其辱不在死,人人都要死,其辱在於,自譽為高等生物的人類在死亡前面竟是如此no say。

這是獨立記者陳曉蕾的「香港好走」調查系列報道中結集《怎照顧?》的第一位主角,輯錄於「香港人的惡夢」章節。

「大部份人以為我這套書談論老人家,這位癌症女病人38歲,年輕、有錢又有人脈,由病發到離世短短不到三個月,一直在不同的治療中間撞來撞去,沒有時間完成自己的心願就帶着遺憾走了,親友也很難過。」陳曉蕾悻悻然說,這並非個別例子,香港不知有多少人買重保險,賠了錢怕蝕底,發病時不斷吃標靶藥、住醫院,疲於奔命,到頭來忽略了好好跟家人道別,留下悔疚。「一次不幸是偶然,但很多次不幸就不是意外,是制度問題。」陳曉蕾嘗試戳破命運本相,並不美麗,但真。

還有另外一個故事,護士問臨終伯伯:「你用這些醫療儀器想怎樣?」

「過一天賺一天。」伯伯回話。

「每賺一天有甚麼用?」護士再問。

一陣沉思。伯伯以前是位裁縫,隔天他就開始為每位家人親手縫製一套床單被鋪,作為道別禮物,準備自己的最後一程。

他喘着氣開他的衣車,針步或許歪歪斜斜,但滿臉歡顏:「開始覺得自己沒遺憾。」

「他有這個概念,但香港人都不會面對這種事情,不是忌諱,而是真的不知。」陳曉蕾搖着頭嘆口氣:「做香港人很辛苦,上學、買樓、結婚也辛苦,原來連最後一程都可以很淒涼,這種淒涼與你有錢與否沒關係。」香港人是全球人均壽命最長有甚麼值得自豪?如果退休後職業換上生病,長命百歲其實是一種懲罰。

「香港告訴你,不是你擁有三幢房子就能安享晚年。有錢人有選擇不同治療方法的能力,反而分不清哪種適合自己。每個醫生都說治療其實是買時間,讓你做想做的事,但病人周旋於醫療過程,還不斷聽到別人安慰說:『別想太多,我們在打仗。』結果連彼此好好傾談、說說心願的機會都錯失。」

「這一刻你應做甚麼,令自己最後一程好過些?生死兩安?」陳曉蕾的腦海充斥這問題,也成了她繼《死在香港 見棺材》、《死在香港 流眼淚》後,再花了三年時間自資採訪的答案。

由「綠色記者」到「黑色記者」

走訪多家醫院、院舍、採訪了病人、家屬、醫生、護士、社工、院牧,在老病死議題挖下去,她深感香港由市民到病人到醫護人員對這方面的知識貧乏,未來醫療政策又醞釀翻天覆地的變革,「我很想政策改變前,每位香港人都可以參與討論、被諮詢和表達意見,免得未來老病死在香港成為一個無止境的噩夢。」三十萬字的調查報道,分三冊:《香港好走 怎照顧?》、《香港好走 有選擇?》、《平安紙》,她在網上發起預訂,眾籌自資印刷出品,為香港人未來、為獨立媒體都打出一條新血路。

出版《剩食》、《有米》之後,人稱陳曉蕾為綠色記者,甚至有朋友以為她當農夫去;如今「死在香港」系列讓她變成半個死亡專家,或許從此大家會稱她「黑色記者」。

這幾年,她記錄香港人的死法,跟文字糾纏,思想的確籠罩着一抹生命中不能承受的灰黑。

「內容消化了很久,也鬱結了很久,邊寫邊思考。」陳曉蕾嘗試不斷整理被風吹亂的頭髮,但越理越亂,像香港人為自己鋪排臨終的思路一樣。「香港人怎會不顧慮死亡?否則怎會大學未畢業就開始買保險?但為何香港人有高知識、做很多事,但很多人還是不得好走?」鬱鬱而終,不亦哀乎。諷刺的是,執筆時新聞在播香港智商是全球冠軍,但香港人總被恥笑沒有生活,如今連死也難看。

列子有云:「古者謂死人為歸人。」由此可知,人生如寄,死乃歸屬。但香港人坐埋便談飲食、旅遊、購物,醉生夢死的「死」字,彷彿堅離地,其實死亡打從我們出娘胎以來,如影隨行。

談到對死亡的香港觀察,她更是滔滔不絕。「我跟朋友說,我覺得每個香港人也應該看《香港好走》,朋友說我很自大,我說並不是因為錢或大家買我的書,而是我不想有人遺憾。」一邊寫她一邊想:嘩!很多事要解釋給大眾知,大家應該知件事是這樣的。所以最後,一書變成厚重的三冊書。

未知生,焉知死?其實掉轉來說更合理。

「你問自己想如何死,其實在回答你今天想如何生活,所以回答自己很重要,直接影響你的當下與未來。」陳曉蕾說,死不可怕,死而有憾才可怕,無知導致死而有大憾,簡直是不可逆轉的痛。

最簡單,醫生問家人對臨終病人急救嗎?救吧。「但很多人不知道,急救的代價可能會令病人斷掉所有肋骨,過程也相當痛苦,我不想大家見到家人痛苦才開始後悔。」由買一瓶樽裝水、點一個茶餐都要求至少有plan A至F選擇的香港人,對於怎樣死、死前怎麼活,卻從來不自覺有選擇,黑色幽默嗎?「你不是選擇有沒有得死,而是選擇如何生活。」陳曉蕾說得義憤填膺。

香港每年約四萬二千人去世,逾九成死在醫院。陳曉蕾引述數據指,2040年代,每年死亡數字會超過八萬人,若比例仍然是九成人死在醫院,醫院一定癱瘓。她開始想像,如果她是一位台灣病人,至少她可以回家被照顧,因為台灣很支持社區寧養,保險的保障包括醫護人員上門照顧。英國獨居長者甚至可以選擇在家過身,因為政府會支付護理員上門照顧臨終病人。此外,英國有家庭醫生制度,病人在慌忙時,不用周旋於公立與私家醫生的選擇,像人球般亂打亂撞,白白消磨病人與家屬戰鬥的意志。

一陣風吹過,把樹葉搖得嘩嘩作響,像一首《命運交響曲》。「其實甚麼叫好走?就是可以病得遲、死得快,死得快不是說自殺,而是不去延長死亡的過程。但香港是反過來,病得早,臨終一程卻被不斷拖延,不死而非活着。」陳曉蕾說。

對於死亡,陳曉蕾最貼身而難忘的經歷,來自香港人對「最後一面」的執着。在她二十多歲,爺爺彌留在病床,陳曉蕾記得那種不安氣氛瀰漫得令她透不過氣,她決定到便利店買些吃的,其實想吹吹風。就在她離開病房短短不到半小時,爺爺走了。「我當然被家人責怪,也很內疚,覺得自己很樣衰,這悔疚一直留在心裏未能平復。」

直到她啟動「死在香港」系列報道,看到了《談論死亡》(The D-Word: Talking about Dying)一書,內容說到臨終者也需要一個情緒的空間,讓他們安心地死去。因此建議親友宜定時小休,離開病房,因為臨終者可能想一個人走。「某程度上爺爺是在保護我,他顧及我情緒,知道我難以處理,廿多年後我突然釋然。」陳曉蕾說,不知港人是看太多電視還是根深柢固的中國文化,他們認為臨終親人全在旁是福氣,於是病人被不斷急救和打強心針,為等親人落飛機或其他,漠視了病人也有一個人走的選擇,這是死亡禮儀。

由「臨終筆記」到《平安紙》

「這都是記者可以做的事情,至少提醒每個人預早設定醫療指示,其實更應該是預設照顧計劃,及早與醫生及家人去傾,因為到你突然失去治理能力和清醒頭腦時,你的很多意願都不是法律能決定的。」2000年,台灣的「安寧緩和醫療條例」立法,讓病人可以選擇在臨終時拒絕心肺復蘇術或插喉等維生治療的權利,稱是「亞洲第一」;但香港的法例跟隨英國,病人在神志清醒時,可運用個人自決權,預早指示,出了狀況就「終止無效治療」或「病人拒絕治療」。

我最欣賞她的書有不少章節是給醫護人員看的,他們是陪伴病人最後一程的親密戰友。如果你長駐過醫院的重病病房,你一定會關注病者的最後尊嚴。漫漫長夜還是漫漫白晝,瘦得只剩下一副副骨架的殘軀,慢慢等待自己潰爛然後繼續潰爛,呻吟聲似海嘯,每一聲都像一個孤獨的音符。

還有,參考了日本和台灣等地的臨終筆記(ending notes),陳曉蕾還設計了《平安紙》,其實是讀者的自我回應,學習預先寫遺囑。「它算是非消費類的死亡指南,但不是純粹選擇題,我希望填的人會與家人、醫生等一同商量,因為不同病,臨終決定也大不同。不只是葬禮、財產遺囑分配,更重要是醫護決定,需要釐清你對很多事情的價值觀。」

浮生若夢。陳曉蕾提高了嗓門:「撞鬼!我也是做這些訪問才發現自己從沒想過這些問題。」當你重病時需要應付和做的決定,不只得是否做心肺復蘇法一個。生病是一種被迫的抵抗,但有準備的抵抗始終比猝不及防來得好,滿足與遺憾也有所不同。

由「無憂送行」到「一路好走」

陳曉蕾舉了一個被訪者的例子。一位患末期癌症的父親了解標靶藥很貴,而成功率不是很高,他寧願選擇留多個錢予家人,但家裏三比一投票要他繼續接受治療。他鬱鬱不歡跟醫生說,醫生轉告他家人:「你丈夫離去也會在你女兒身上繼續活下去,生命就是如此。」最後家人反思,是否應尊重父親的意願?最後這家人選擇一家四口去了旅行,放棄接受一個昂貴的治療,父親最後安心地走。

對於家人,這肯定不是一個容易的決定。「但一些價值觀會支持你進行,例如你相信人生命的厚度比長度重要,這就是護理決定的重要指標。或者你覺得身邊人按我意願行事?還是我的意願最後有沒有執行不要緊,最重要是所愛的人安心便好?這些都不是醫護人員或法律可替你決定的。」預先填《平安紙》,陳曉蕾希望每個人作每個剔都說得出原因;願意犧牲甚麼?不願意犧牲甚麼?最後一刻來臨時,希望誰在自己身邊?想要怎樣執行葬禮?有甚麼心願想達成?

人人都有一死,公平遊戲;但踏上最後一程,誰又能坦然瀟灑?

記得看過一本旅遊雜誌,介紹內地有個少數民族,族人從小就在家前為自己種一棵樹,小孩未懂事便要學習悉心照顧這棵樹,因植樹人離世時,這一棵樹便成為他們棺木的材料。香港兒童自小被訓練講九種語言、十八般武藝,最好懂得特異功能,但生死教育卻是個白癡,只能暗自祈禱自己的歸程好走,他朝君體也相同時又身不由己。不如就在眼睜睜地看着自己喪失把握命運能力之前,好好鋪排一場無憾的最後旅程,讓愛的人無憂地送行。

陳曉蕾回憶這幾年寫作,邊剝洋葱邊竭力提醒自己去掉煽情,「我寫這些書不為催淚,而是希望讀的人去思考。其實死亡從來都不太仁慈,你不需要美化它,也可以好好經歷它。」她希望,透過疾病與死亡,了解香港如何看待生命,合力使最後一程,好走。

記者:鄭天儀 攝影:伍慶泉

【後記】

陳曉蕾說,寫完此套書最大的個人啟發,是加速了見朋友的密度,她突然發覺人際網絡很要緊,因為你最終會發覺,最後一程,很難一個人撐過。然後,是成立機構「繼續報導」(Journalist Studio),支持自己和同路人,做一世記者。聽過人講,記者不是一種職業,記者是一種人。兩個記者,此刻一同遙望天邊孤鷹穿雲而去,直奔黃昏的夕陽。有人說,寫字很夕陽,人人都是記者。是嗎?

訂書或了解更多: http://www.journaliststudio.com