【本報訊】張東正,24歲,3年前科大BBA畢業,現時是名人食肆富嘉閣「尾鑊」,11月代表香港,出戰中餐烹飪世界錦標賽。熱廚房無年輕人願入,最高紀錄,返工兩個鐘即較腳,偏偏冒出個矢志學廚的高材生,不介意由劏魚洗菜做起。以為3分鐘熱度,卻一做3年。「呢度有我嘅夢想」。不介意3年又3年,9年計劃,邊學邊做,阿正堅定的說。

記者:呂麗嬋

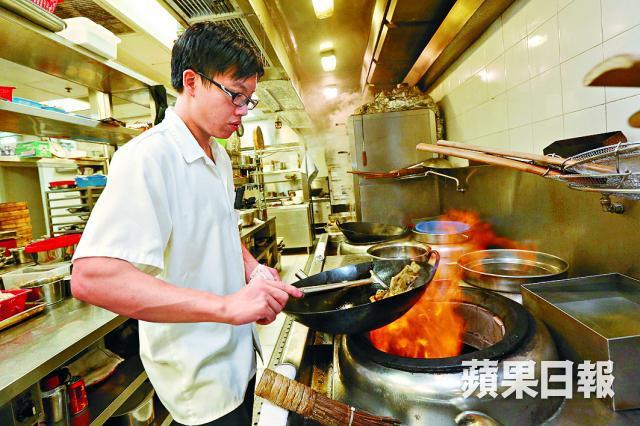

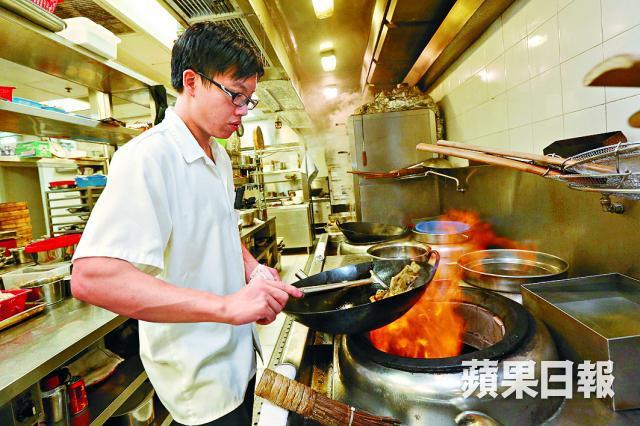

入到熱廚房,人人忙碌,記者左閃右避,那邊埋首斬瓜切菜,這邊廂火光熊熊。那碟火腩XO醬炒腸粉,先滾油大火爆香腩肉,再摩打手加生抽、水炒香腸粉,4分鐘搞掂,香氣撲鼻。「夠熱又乾身,幾好!」師父在旁指導,穿起白色學徒服、拿起鑊鏟的阿正,一面緊張。「肯學,冇話唔教」。

劏魚洗菜 3年埋鑊

難得遇上有心人,由埋鑊實戰到管理廚房,傾囊相授。那管你是大學生還是文盲,在熱廚房,無分彼此,劏魚洗菜,由原材料加工的「水枱」,到負責擺盤出菜的「打荷」,今日埋爐拿起鑊鏟,阿正花了足足3年。

「我冇天份,一定要將勤補拙。」阿正謙虛的說。做大廚,開自己的店,是他的夢想。大學三年級的暑假,同學去大公司實習,要不周遊列國,他卻選擇在街坊酒樓做廚房,爭取由低做起的實戰經驗。「咩都唔識,一開工好似打仗」。現實世界,無人再視你為學生,無時無刻都有客人催單的熱廚房,比想像更熱。「中間落場,廚房啲叔叔姐姐都會好心勸你:做廚房好辛苦,有學歷就應搵多啲錢」。行行出狀元,大抵「講係咁講」。

香港人總是務實,大部份人心底都有一套價值觀:揸鑊鏟不及揸數簿、西廚形象較中廚高貴,搵錢多總比搵錢少強,但年少氣盛,愛食切雞多過鋸扒的阿正,卻深信粵菜無涯被低估。「𠵱家可能人工低,但會買到未來嘅機會。」日做12小時,爭取替更,在不同崗位工作,由阿一鮑魚、名人坊到富嘉閣,都是米芝蓮推介的頂尖粵菜館。「最初做水枱,負責處理食材,第一日已有機會處理東星斑,千二蚊一條,好擔心,反而係其他人叫我放膽做」。

由一條斑開始,夢想見雛型。「追夢?肯定係富二代!」在討論區,這種論調好普遍,出身基層的張東正,卻是例外。爸爸是搬運工人,媽媽是家庭主婦,有六兄弟姐妹的他,縱是孻仔,也食鹽知米貴,沒人打本讓你做生意,畀家用,是常識。「我讀工商管理,理所當然畢業後去商場打滾,或者搵個鐵飯碗也好」。不單父母,曾幾何時,就連他自己也是這樣想。只是畢業前師兄的一個問題,讓他反思想走的路:「80歲時,你會想你的生活如何?」

「我腦入面出現咗個畫面:我嘅孫子帶住佢啲朋友嚟我嘅餐館,同佢啲朋友講:我爺爺嘅炒飯好好味㗎!每次一想到呢度,就忍唔住笑出嚟。」埋藏心中的學廚夢,隨着畢業期逼近,越來越熾熱。「記得小時暑假的一天,六兄弟姐妹一起吃着媽媽煮的湯麵,我就佔着家門,迎着從屋村吹來的午後涼風,享受我的碗中麵。這碗海鮮味的出前一丁,伴着菜心雞蛋和幾塊鮮切的肉片,就是那時候我最幸福的味道」。自小愛下廚,阿正說,有關飲食的回憶,在他心中,統統很美好。

媽媽炮製的那碗出前一丁、在科大讀書時為宿友炮製的乳豬公仔麵,還有師兄開放家中廚房,讓他與大班同學邊煮邊談邊食的快樂廚房。他心中理想的餐廳,除了美食,還有感情。「希望以食物同背後嘅故事,影響更多人。」走進廚房,犧牲不少:穩定的工作、大時大節親友相聚的時間,但他說仍然值得。「我哋成日叫廚房佬,覺得佢哋好多壞習慣,食煙賭錢,但我好好彩,遇到嘅都係畀好多機會我嘅好師傅好爸爸」。

大學生的身份,惹來「玩玩吓」的質疑,但也為他贏得更多意料之外的機會。「只要你用心認真做,身邊人一定會改觀」。就是父母,也由當初的擔心和反對,變成無限量支持。「我話試一年先,邀請佢哋嚟我工作嘅地方,試食我煮嘅嘢」。向父母耐心解釋自己的想法,又為自己定下9年藍圖,按部就班。「3年學好基本功,再下3年鍛煉好廚藝,吸取營運知識,最後3年希望可以搵到好拍檔,開一間餐廳」。11月,他更代表香港到北京參加2016中餐烹飪世界錦標賽,初試啼聲。

「唔一定人工高係成功」

富嘉閣旁的政府合署,是AO、EO的培訓基地,起薪點3萬的鐵飯碗,他並不羨慕。「一份工,至少要做到60歲,我希望呢份工,我係真心鍾意」。他說:「唔一定人工高就係成功,我希望為世界帶嚟一啲改變」。重新演繹「廚房佬」的角色,實踐「錢唔係全部」的求職選擇。「夢想無分大細,就算只係每日彈一個鐘琴;堅持日日抽時間,同阿媽食一個早餐,只要係你好想做嘅嘢,踏出第一步去做就是」。敢夢敢想,過來人如是說。