等待到見面,有些人,相逢一若隔世。「或許我們還會在耶路撒冷見面,誰曉得呢?」以色列女漢學家Irene Eber(伊愛蓮)在電郵裏對記者說。

等待Irene 26天,上月6日離開耶路撒冷那天,終於在早上見到可愛、纖弱的猶太學者。年約86歲,一笑,像個純真女孩。她有一種看不見的強悍獨立特質,即使處身邊緣境況,都要跟隨心中所想而行。

Irene是希伯來大學東亞研究學系榮休教授,也是以色列開拓中國學的元老級教授。1945年她獨自到美國,一邊工作一邊自修中國等哲學,幾經努力,考得獎學金進入波莫納學院(Pomona College),跟隨中國老師陳受頤學習中國文學及歷史。陳受頤跟胡適、傅斯年等都是北京大學第一代著名學者,陳、胡兩人是好朋友。胡適曾任中華民國國民政府駐美大使,陳受頤則在美國教授過不少漢學人才,後來Irene在他指導下,1966年於克萊蒙特研究院(現為Claremont Graduate University)寫成關於胡適的博士論文。

從病裏接觸猶太女教授,電郵見真章。相對於猶太人活在等待的歷史,等她一個月算甚麼?幾乎所有老去的以色列人,都有沉重而豐富的故事。二戰期間,為了逃避納粹德軍,她在波蘭小鎮的雞棚藏匿兩年,天天抓蝨子苦等納粹被打敗,苦等自由,苦等生命尊嚴重來。而記者等待見她,豈止因為胡適、《紅樓夢》、《聖經》繙譯,倖存者與世界的人,怎樣在倖存以後前行,這才是最荒涼與勇敢的故事。痛苦與疲累都藏在無形處,一輩子倖存,用一輩子去付代價。

折服於胡適演說氣度

Irene原本在9月中要到以色列猶太大屠殺紀念館(Yad Vashem Museum)為期兩周的研討會講一課,講關於二戰時猶太人逃難上海一段歷史,後來因病取消。記者參與研討會課堂後獨留耶路撒冷,一個晚上,致電她家,聽到柔弱的聲音。

「請原諒,我得了肺炎,搞得不似人形,也不知道甚麼時候能病好,已經吃了很多抗生素,仍然沒見好轉,醫生叫我不好說話,一說話,就要咳了(沉重咳嗽了幾聲),請原諒我不能跟你見面了。你甚麼時候走,或許,我們改天再見好嗎?」一絲希望,只留給不想放棄的人。從電郵到電話裏,她總是滿腹歉意溫柔話,讓人不忍心欺侮她。第二趟再致電,記者心裏縱然捨不得,還是自動自覺提出放棄見面。

「你明天就會好起來。」記者說。那個明天,就是走前的一天。

「我吃了很多抗生素還不見好轉,明天,也不知道會是怎樣了?」一天兩天三天,對老人家來說,有時是花不起的。本來硬下心腸說好不見了,但另一位明白漢學教授狀況的猶太學人,叫記者儘管問最後一次,大可見她20分鐘便告辭。

最後一天的早上,第3次致電請求,猶太老學者果然答應見面。「我在香港買了中國茶給你。」她在電話聽了就笑,而那的確是事實。約好11時半到她家,那是位於前總統佩雷斯下葬的Mount Herzl墓園附近,鄰近耶路撒冷一間規模很好的醫院,是給老人家安享晚年的大型住宅公寓。裏面有醫療、保安、花園、圖書館及室內泳池等康樂設施,是個優質的老人邨。

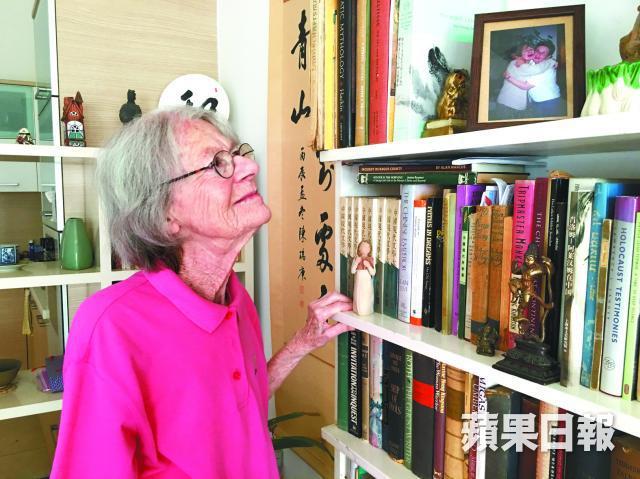

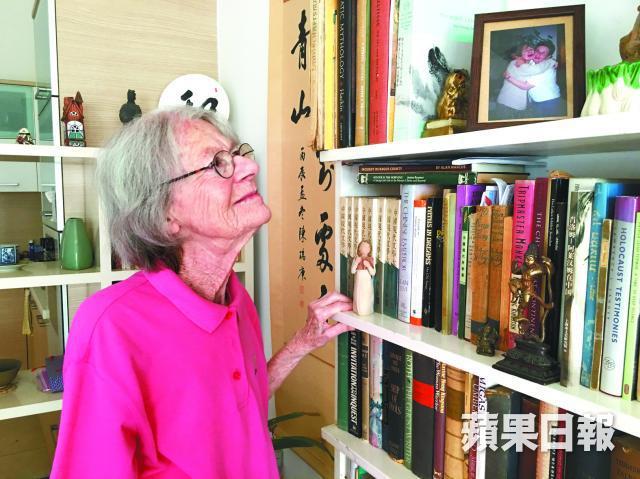

Irene打開門之時流露的驚訝,讓人感覺她的敏銳。她對禮貌擁抱有點禁忌,「我不想傳染你」。首先帶記者到的地方是書房,而且充滿活力的一手翻出一本有一呎長的硬皮書《老解老》,看起來,石頭書像是很容易能把她壓下去。

希伯來大學一位講師Mary,經常來看顧獨居的Irene。她買來營養補充品,要女教授喝下有蛋白質的飲料。可是女教授坐在自己專用的梳化椅上,只着意請Mary拿好兩個茶杯的碟子,要跟記者喝中國茶。「我知道我是最大的獨裁者,但你不好起來,我無法幫你,你看,早餐還沒吃好,這杯早餐,比中國茶重要啊。」記者見過Irene用小手握着Mary的一隻食指,所以肯定這個強勢女子是好人,一直照顧、關心老人家。Irene看着她的眼神,充滿信任與感激,總是流露甜甜笑容。

教授抱病多時,見她的一天卻出現兩個逆轉。首先,她比平日遲起床,「平日我都是早上7時30分起來,今天一覺醒來,卻是8時15分了!我還怎麼夠時間去工作啊?」要與病毒周旋,能睡是福。她每天仍從早上到中午工作6、7小時。

「現在正在寫甚麼呢?」記者坐在她身旁慢慢說。「關於二戰時猶太人在上海的紀錄文件,預算在明年春天成書。」她的工作遠比身軀沉重,「12月我還要出席台拉維夫大學的會議,會寫一篇關於把《舊約聖經》從希伯來文繙譯為中文的文章,而且明年1月,也會出席希伯來大學另一個研討會,講流亡的胡適。」

「你見過胡適嗎?」

「我們從未會面,倒是聽過他一次親身演說,啊!他那器度……」所有人在投入工作都是如此亮麗,包括病中老人。她眼神讓記者看見年輕的她,對中國學人的仰慕與折服。「他是我老師陳受頤的好朋友,我擁有很多胡適寫給老師的信件。」

「我可以看一下嗎?」記者問。

「哈,在電腦裏啊。」

「是原稿嗎?」

「你想看?」

「是啊。」她機靈的看一看坐在對面靜聽着的Mary。天使與魔鬼都是人的選擇,控制不了記者的天性,但總會尊重別人。「那會不會令你吃不消呢?」Mary提醒老教授。記者跟女講師解釋採訪內容對公眾的意義,慢慢建立信任。

「你今天好多了嗎?」記者轉話題。「我又活過來了!(I am coming alive!)」她眼珠一瞪,得意地笑起來,像個頑皮的女生,這是她第二個逆轉。此時龍井不再燙了,她喝了一口,禮貌地說:「味道很好。」一切交往,都是心頭裏一種感覺,一口茶的信任以後,她聽了記者的工作介紹,簽書送書。記者也帶來港大圖書館的《Voices of Shanghai》,是她從Yiddish(猶太德語)繙譯成英文的,裏面也有很多猶太人在上海當難民時候寫的詩,她對這本書印象尤深,一切作品都藏心裏,學者越老越讓人回甘。

難民身份赴美修中文

正當記者不敢打擾病人過久而告辭之時,Irene主動邀請記者再入書房。這一趟,她的步伐行軍一樣快。得到Mary耐心協助,花了約10分鐘在電腦成功把胡適的存檔找出來。她特別翻出一封信,那是胡適當年引介香港大學William Hornell去找當時任教北京大學的陳受頤,請教他聘請中國人教授擔任報章職位,信寫着的年份是1933年。

不管年歲多高,當年那個堅強、意志獨立的猶太女孩,從大屠殺一直活下來,她想做的,沒有人能阻擋。作為一個學者,她看猶太人逃難上海的經歷為大屠殺歷史不能剔除的一部份。《Voices of Shanghai》裏,她繙譯詩人Simkha Elberg寫關於猶太人二戰時流離失所、被趕出境的詩〈Three Countries Spat Me Out〉(1941),最後兩段寫:

In Japan I made ink from the sea,

from heaven a white sheet of paper,

even the wind did groan

when I wrote: send me a visa!

On a humid day,

when the Japanese tie up their nose

and step with wooden feet,

Japan spat me out

into Shanghai.

二戰時期,歐洲各國幾乎沒有一個國家願意收容猶太人,當時1938年只有國民政府駐維也納總領事何鳳山願意發簽證給他們,加上日據時代的上海,外國人基本上毋須簽證也可以居留,千辛萬苦從歐洲到達神戶的猶太人,最終也被趕到上海去,這批猶太人幾乎視中國為家。

在猶太人最悲慘無助的時候,Irene堅決跟從自己的心做事。從白雪上散開大片血紅的撼動開始,她決心不肯跟從走向死亡的猶太隊陣,之後,也不跟從錫安主義回以色列參加Kibbutz務農及地下建國運動,以猶太難民身份到美國進修,在美國西方學術系統裏,她敢挑戰當時很邊緣的中國學,近年又為被遺忘的上海聖約翰大學創辦人、希伯來文《舊約聖經》中文繙譯者施約瑟寫傳記《施約瑟傳:猶太裔主教和中文聖經》。

她跟一位訪問她的台灣女士說了一個傳統猶太老故事,輕輕解釋自己為何喜歡中文。猶太重要典籍《妥拉》(Torah),常稱《摩西五經》,天堂每一個靈魂都熟讀,只是靈魂投生塵世為人一刻,天使會令靈魂忘掉所學一切,為人以後,到學校重新學習這本來就熟悉的,很是容易。猶太東方學女教授,卻有自己一個版本:有些淘氣的靈魂逃離天堂,跑到中國天宮去了,熟讀《論語》、《孟子》及《道德經》,所以這些靈魂投世,一讀中文,感覺可愛又容易。

記者10月初離開以色列前,耶路撒冷山上的樹葉開始轉黃了。想起Irene家裏大廳書架放了一本《胡適未刊英文遺稿》厚裝書,到底她收藏了胡適多少書信?女教授在電郵回應,說她仍在找胡適的書信,可能放了在希伯來大學辦公室,相信要一點時間才能找出來。

戰亂倖存卻背負虧欠

1966年耶路撒冷希伯來大學開設了中文系,但因為資源問題,她未能受薪,而當時剛好台灣給她研究機會,於是她到台灣,在中央研究院裏翻看大量胡適文獻,經常坐在已去世的胡適辦公室做研究,感覺他精神猶在。1969年希伯來大學成立東亞研究學系,Irene回以色列教授《紅樓夢》,當時真正喜歡中國文學的學生不多。1991年中國與以色列建交,至今,就是外交部的官員都能說幾句普通話,有台拉維夫大學讀漢語的學生,憧憬在中國發展機會,都讀過濃縮版的《紅樓夢》。

沒有天生的感情,很難投入一種學問。對於Irene來說,黛玉與寶玉,是一朵花跟一塊石頭相遇的故事,前生注定。「《紅樓夢》是我最喜愛的小說,我常說,它是世界文學中最出色的小說。幸運地,刻下正在繙譯成希伯來文,雖然進展緩慢,但我仍然希望希伯來文讀者最終能讀到。那兩位繙譯者是希伯來大學東亞研究學系Amira Katz-Goehr女士及Andrew Plaks教授,肯定會是非常好的繙譯。」Amira也曾把魯迅的短篇譯為希伯來文。

由極大的熱情至於沉溺,冷卻,再昇華為學問。於人於事,總有領會。別看Irene像會被風吹動一樣的人,慢慢了解她所作所言,要動搖她,絕不容易。縱然她有大陸學生,也跟大陸學術界有交流,一直以來,內地學術界請她去講課,從未成功,但台灣則不同。現在台北的中央研究院裏的胡適館,仍然擺放了他用過的書桌卧鋪,六十年代胡適絕大部份資料都藏於中研院,她去台灣研究是理所當然的,電郵裏她對記者寫:「當時候中國跟以色列還沒有建交,而且,當時要研究胡適這個『不受歡迎人物』,申請中國入境簽證也不會獲批吧。」

走進中國學術以前,二戰剛結束時,Irene曾經孤獨得以為自己是唯一生存下來的猶太人,也想過當修女。現在兒子是銀行家,女兒開餐館,都住波士頓,她還有一名華裔養女。但倖存者的孤獨在於心,有時即使走在繁忙耶路撒冷街道,仍會像走過荒冷的雪野。

「你如何重看猶太人大屠殺的歷史?」記者電郵問她。

「追溯大屠殺是件棘手苦事。若果那只是往昔舊夢一場,倒還可以只留黑夜纏繞。很不幸,這一段過去,是關於失去的童年、少年日子以及親人,還有因倖存而背負的虧欠感覺,影響一生,無法擺脫。」Irene回覆。

1939年9月,納粹德軍在波蘭梅萊茨(Mielec)放火燒猶太社區會堂。Irene在自傳《抉擇》(The Choice:Poland,1939-1945)裏描述她目擊的一幕。她和家人在隔着田野的另一邊,聽到垂死的人發出不像人聲的尖叫聲,然後是焚木和焚肉的煙味,也聽到槍聲、狂笑聲。原本收留他們的波蘭人,為免房子被燒,衝上來大聲呼喝要他們立刻離開。一家人馴順地走出屋外,緊緊俯伏在夏天長高了的馬鈴薯枝葉下的泥土,祈禱這一片田地,可以把一家隱藏。她筆下,如不少猶太大屠殺畫作,描述大火把天上的雲都燒紅了,「整個世界都像着了火」。無助者在天地間流下的血紅啟示,沒有血債是不用償還的。在黑黑的土地上,死亡的恐懼,成了Irene一生記憶一部份。

本來在德國哈雷(Halle)出生,受盡歧視,不能上學,8歲逼遷波蘭,當猶太人被一批一批遷徙、運到集中營屠殺,過了10歲的Irene,慢慢有一種不想等死、決意活下去的意志。父親因為承諾祖母要一家人永不分離,結果滯留波蘭等待納粹處置。而她,決意離開,離家一刻,父親一聲不響,頭垂到胸前,母親雙手緊緊撫按在她臉上,像想要把她的臉胚刻在自己的手掌裏。結果,她輾轉得到一戶波蘭天主教家庭收留,並且藏身雞棚近兩年。日日夜夜,等待冬日陽光,捱過夏日酷暑。

她筆下描述過雞棚:「院子裏有4、5個單薄的木板棚,每個棚子都帶扣鎖。是公寓裏各家房客用來圈養下蛋母雞的。」她獨自一人,在漫長黑夜度過難以形容的恐懼,但她肯定,一旦被發現,無論如何不會讓救她的人承擔危險。1944年7月,雞棚的主人把關於俄軍、德軍、美國進進退退的消息告訴Irene。此時她才閃過一絲希望,一定要活着,自由走動,並要看着最後一個德軍都死掉。

同一時間,她媽媽及姊姊被送到集中營,最終被選入舒特拉聘用名單而逃出生天。直至三母女最終團聚之時,她跟母親仔細對望,細認骨肉,敏銳的她很清楚,自己為了生存離開親人,母親也曾為了生存對身邊一切非人道劫難視而不見。爸爸在德軍槍口下,與其他猶太男人一起挖掘深坑,然後被射殺滾到坑裏活埋。走過生死利刃深淵,只有無形創傷是可以追認的痕迹。死者猶生,生者似死,一切都無法重來,包括親情。歷萬重劫難,心,相隔太遠,近在眼前,也無法認得清楚你是誰。

一切遠去了,她如常人一樣去愛,可以欣賞中國文學詩歌,這麼久了,72年前的雞棚噩夢會不會再出現?「不,我沒有夢見雞棚。德國進佔波蘭6年裏所發生的事情,遠比個人命運重要。我眼看着整個文化被摧毀,作為這集體浩劫的個體,個人的經歷只是眾多事件裏一小部份,而且不被了解,繼續不被了解。」不被了解,是倖存者抱着傷痛活一輩子愧疚無奈與異常的原因。

從希伯來大學斯各帕斯山校園(Mt. Scopus Campus)可以看到遠處公路的以巴圍牆,有人告訴記者,以往巴勒斯坦人曾把燃燒彈擲到校區。現在清朗的校區山邊,也有邊防衞隊監視鎮守。Irene書裏曾敍述1998年她跟美國及波蘭朋友在相同的校區,遠眺老城金頂清真寺地標、寺下哭牆西區風景,以及大衞王酒店、基督教青年社塔樓。美國人問她當年在雞棚裏可以幹些甚麼?心裏一陣況味,想到的很多,能說出口的話半句也沒有。現實裏的人,根本無法進入她走過的創傷世界。躲在雞棚就像躲在雞糞裏,這還要跟眼前人解釋有甚麼好做嗎?那刻她掉過頭來,欣賞夕陽金光下的耶路撒冷。

大衞王酒店露天茶座多少黃昏,記者曾在那裏慢看Irene的自傳。遠處鍍了金邊的老城天際,有叮鈴無盡的教堂鐘聲,然後是伊斯蘭的虔誠禱告。回到香港初秋,耶路撒冷還是滿地陽光,電郵裏問起Irene還是否虔誠,她寫道:「我是否虔誠?這個問題很難回答。只能說,我在波蘭那串虔誠(猶太教)的日子,所有小節,銘記於心,以往種種,留給以往,讓有興趣知道的人才去分享。」

「一個曾經把自己從必死境地救出來的人,基本上不可能指望她有順從依賴的行為。」這是Irene在自傳轉述朋友對她的了解。叛逆的靈魂,一定經過選擇,而選擇要付代價。作為猶太人,她一生都讓自己有選擇,一直是個強人。

特約記者、攝影:冼麗婷

( http://www.facebook.com/sinlaiting.jophy )