蔣家第四代嫡女蔣友梅,是台灣已故前總統蔣經國最疼愛的長孫,據說只有她敢在蔣經國面前「說真話」。

出身政治世家、顯赫家族,在台北士林官邸長大,謐默的看盡大江大海、權力紛爭、老輩凋零,讓蔣友梅感悟人世無常,知足淡泊,長居英倫的她只願做個低調的藝術家和家庭主婦。

「在這種政治氛圍中長大,小時候我沒甚麼概念。長大後覺得,像看電影一樣。」談政治、權力與野心,被宋美齡形容為「玲瓏聰慧」的這位曾孫女,答得輕描淡寫,她外表威嚴聲音卻珉婉得像唱小調。不曉得她心裏的那齣《蔣家皇朝》是哪種片風?但兩岸三地更關注的,肯定是《兩蔣日記》的結局。日記的法定繼承權與出版問題引爆蔣家第三四代內訌,蔣友梅2010年狀告三嬸蔣方智怡。此刻問她日記最終會否開封?蔣友梅笑着搖頭作賣關子狀,說:「保留吧。」

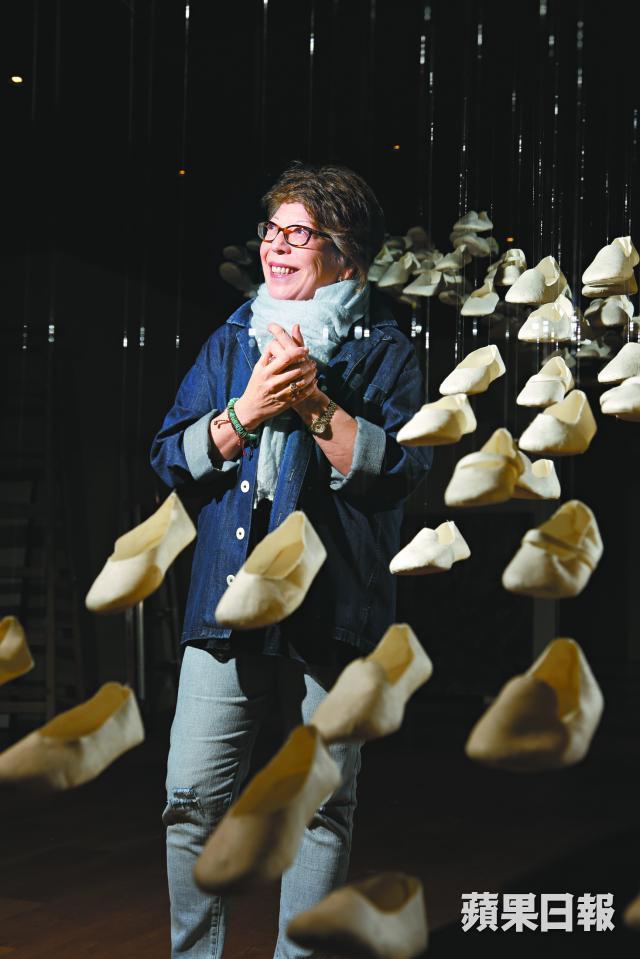

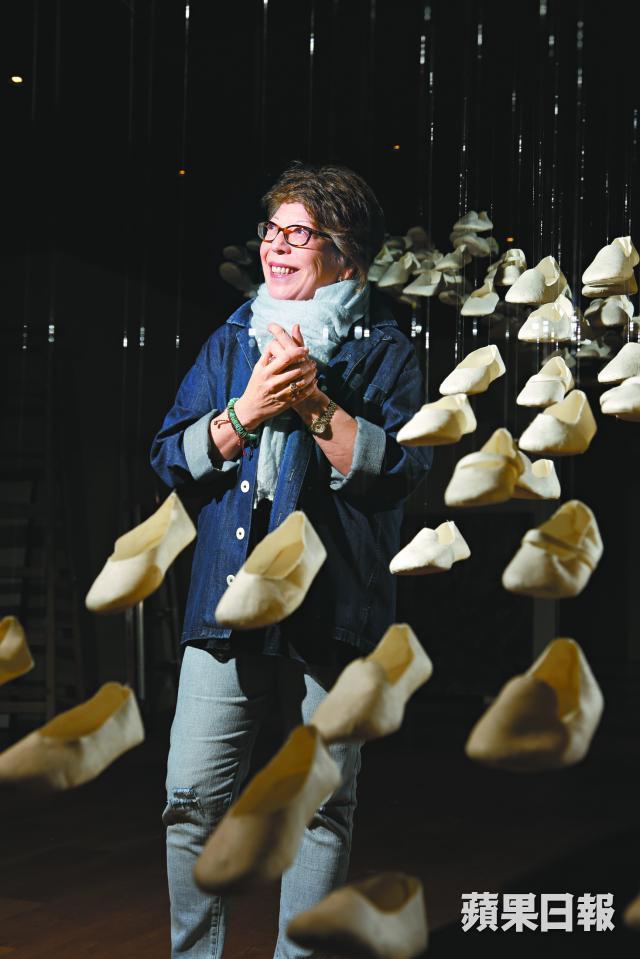

55歲的蔣友梅穿着簡約的麻質外衣,配破洞牛仔褲,踩一對波鞋。那些洞破得也格外低調,彷彿只是一種反叛宣言,卻無意張揚甚至洩露主人的心事。她真誠得可愛,對着鏡頭會變化石,還有條不紊的擬好訪問答案,準備貓紙防範食螺絲。可能低調慣了,鎂光燈與記者於她,都是陌生的物體。

六年前的「家事」,已是蔣友梅從來在公眾目光下最高調的一次。蔣家第四代中名氣最大、備受媒體追捧的肯定是創立設計公司的蔣友柏;縱使在台灣,很多人仍愛說蔣友梅是蔣家子孫最像蔣經國的孩子。

「我也不知道何以這樣說,但我們的確是有種心思連繫。誰知道前生我們有甚麼瓜葛?You know。」都說女兒是父親前世的情人,隔代的爺孫關係,可能更糾纏不清。難怪時至今日,蔣友梅的作品,不時都有投放家族的回憶,像一件叫《夢幻櫥櫃》的小型裝置,蔣友梅把兒時的舊相拼貼在鞋子上,當中蘊藏她與祖父蔣經國的感情投射,她形容是其潛意識的釋放。

事實上,蔣友梅有着父系:祖父蔣經國、父親蔣孝文的東方血統;也有着母系:祖母蔣方良的俄裔、外祖母徐曼麗的德裔血脈。蔣友梅是蔣孝文的獨女,父母負笈期間,把她交由祖父母照顧。蔣友梅說,一直到差不多十歲都跟祖父母住在一起,與兩老感情至深,後來父親病重,祖父更身兼父職,更笑指兩老精力非常充沛,經常來逗黃毛丫頭玩。

最親孫女 車撞蔣經國

「小時候我很頑皮,有一次祖父要到美國訪問,臨起程前一天還特意帶我到圓山的兒童樂園玩。我開着玩具車,一不小心煞不停車子,嘭一聲就撞上祖父的腳根。看他當時的反應該很痛很痛吧,旁邊的人都緊張兮兮,我也受驚大哭起來。這時候,祖父反而忍着痛來安慰我說別哭別哭,沒關係、沒關係,隔天更一拐一拐的上飛機。」蔣友梅雙眼洋溢對祖父的懷念之情,空氣開始有洋葱味。「老祖父對我真的非常仁慈,很貼心。」她不忘補充,最難忘祖父的笑容。

「長大後出國留學,仍頻仍的跟祖父通信,記得秋天的時候他寄了一片楓葉給我。」蔣友梅仍深深記得,與浪漫的祖父最後一次見面的情景。

「那時他身體已很不好,走路很困難,但仍堅持把我送到門口,當時我非常心痛,也許他也有種感覺:可能是我們最後一面,果然不久他就離開了。」蔣經國從沒對孫女有任何要求,「他只希望我能夠做一個正直的人、真誠的人。」

20歲蔣友梅就隻身赴英國留學,入讀肯特大學雙主修藝術史與英國文學,有說她刻意選擇英國而非美國,正因為美國與蔣家關係密切,她想保持低調。其實她也有應家人願望做過銀行工作,但最後仍是回到校園讀中國藝術史,在劍橋大學獲得藝術博士學位。出嫁在英落地生根,在台灣社群她更音信杳然了,每次見她出席公眾場合幾乎都是奔喪。「我當然還關心台灣的發展,那裏是我成長的地方。」

甫下飛機便感冒了,握着的蔣友梅的手是冰冷的,可她卻有一顆熾然的心。

這位性情中人,看古巴裔美國行為藝術家Ana Mendieta的表演,會感動流涕;在摹拉維亞墓園有所思,隱隱吐納間會寫一首歌頌生命的詩;2004年,她送走心愛的祖母蔣方良後,甚至以炭筆和橡皮擦反覆書寫蔣方良的俄文名字,創作了《再見方良》。

蔣友梅的文化背景多元,造就她創作媒介也十分廣泛,油畫、裝置、素描、炭筆畫,她更能詩擅畫,已出了兩本中英雙語的詩集。她也曾隨山水大師胡念祖、水彩大師王藍及素描大師李德學習,此行來到香港,是為她將於蘇富比藝術空間舉行的展售會張羅,展覽名為「別有天地」,30多件作品看出她與常人不同的人生軌迹。作為虔誠佛教徒,她經常在自己的創作將信仰的精神深度,以藝術的跨度來展現。

「我非信佛,是學佛。」她溫馨提示我。對對對,信仰與宗教兩者有分別,信仰是一種心態,宗教是一個形式。

孤單兒童 筆墨為友

蔣經國和曾祖母宋美齡都擅於傳統中國水墨,宋美齡曾師承張大千、黃君璧和鄭曼青,蔣友梅自小不是看電視、玩電腦,而是觀摩蔣夫人妙手寫丹青。「從小就喜歡畫畫,三四歲就開始塗鴉,因為小時候我常常一個人很孤單,紙跟筆等於是我的朋友。」從小身邊的大人都很忙,小小的蔣友梅醉心觀察,以筆墨傳情。父親蔣孝文擅於詩書,吟詩作對是家裏茶餘飯後的休閒活動。

士林官邸曾經在關鍵年代譜過無數風雲史詩,原來蔣家的確曾在園林吟風弄月。

請她抄寫一段自己創作的詩詞,蔣友梅溫婉的手寫出流麗的硬筆字,還念念不忘祖父傳授她書法訣竅:「屏氣凝神,才可達致平衡。隨氣而發,自能人筆合一。」

追求破格,蔣友梅在國畫與西方繪畫中開闢了新道路,甚至一種自我至極的藝術語言。她把自己的頭髮與沙石融合,加上燒焦的沙布放進畫布上再塗顏色,一層復一層,拆掉又再塗上,儼如某種手術甚至宗教儀式。

她說頭髮在東方意象與西方神話都有深厚的象徵意義,像絲絲密碼。我腦海瞬即湧現希臘神話中的女妖美杜莎(Medusa),一位有雙翼的蛇髮女人。

削髮創作 鞋子圖騰

「削髮為尼、放開我執,我用頭髮也有這種意思,頭髮在東西方文化也有再生的意義,羽毛也是。」站在近作《升騰》和《動力》前,蔣友梅在耐心解碼,指出伊人的髮蹤。

「頭髮不也是煩惱絲嗎?」我問。

她大笑過後回話:「執念就有煩惱。」作品《緣起緣滅》以連串紗布打了鬆散的大結,能否一刀斬除妄念,全在一念之間。

《渡》是大型裝置,蔣友梅找來台灣老店「小花園繡花鞋莊」替她用手工宣紙做了約500隻鞋子,堆砌出一條蜿蜒的「天河」,河流中有男鞋、女鞋和童鞋,代表眾生同渡茫茫苦海。她說,用手工宣紙做鞋,為了呈現一個脆弱感覺,以反映生命短暫無常。

「我祖父過世時,家裏的老管家非常堅持七七每天內都要在他床邊放一杯水和他的老布鞋,堅信祖父這49天內會『回家』。那時候我趕不及來跟他道別,那雙老布鞋成了我跟他唯一的連結,布鞋的存在連繫着他的消失。」祖母意會到那雙破布鞋帶給蔣友梅安全感,就送給她了。

她說,腳步寓意遷移、流動、來去無常。在短暫的生命中,雙足也是人和大地的連結點。中國的壽鞋會在鞋底繡上蓮花或階梯之類的符號,以引導亡者通往菩提淨土。

「空行不留足印。在紅塵,足印化為無常足影,一切起於空性,終究回空。」生死本是同一場夢,她低吟。

蔣友梅畫大山大水、弄髮燒殘布、抄心經玩鏡語,卻不願畫人,人的江湖太多事。這位書香門第,說每次創作過程,都嘗試着梳理自己。風景,原本就已經放置心裏,假若自己不動手整理,它到底只是重重叠叠錯置的回憶,爬梳得清晰,為的是讓自己更看得透徹。

那回憶都是痛苦的來源?

「你硬要記着它的話就是,會轉化為執念。人生能夠千變萬化,是因為無常。」

每個人都有貪嗔癡,蔣友梅也不例外。所以她修行、創作、斷破我執。她的座右銘是「真」,願把佛學哲思與眾生分享。

「我想,從小在這種家庭長大,總是能看得到一些人情世故,關於人性的複雜與矛盾。」多年之後,蔣友梅仍覺得人生像是一場戲,變化無常,她自覺最迷戀的舞台是畫布、是詩體,至於最勝任的角色?竟是母親和妻子,她樂做「黃面婆」。

這位恬淡寡欲的蔣家貴族,直言最愜意的時光是當一位平凡至極的師奶,大隱隱於市。

英倫的街市。

記者:鄭天儀

攝影:許先煜(部份圖片由被訪者提供)