【文化籽:藝術人語】

「有瓦遮頭是大道理,人可以去到幾盡?我是社會的眼,更想替難民發聲。」

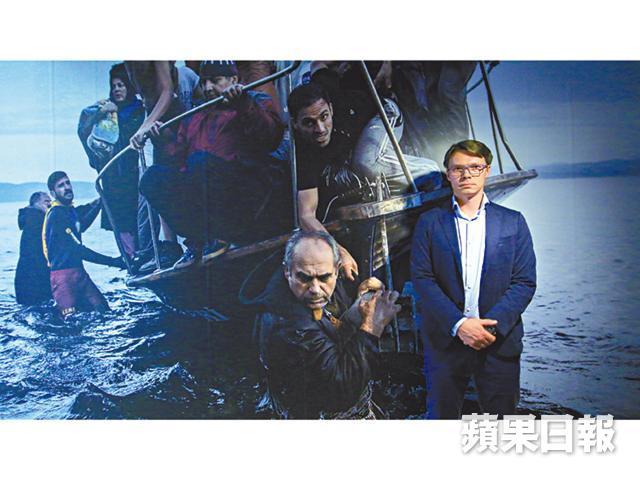

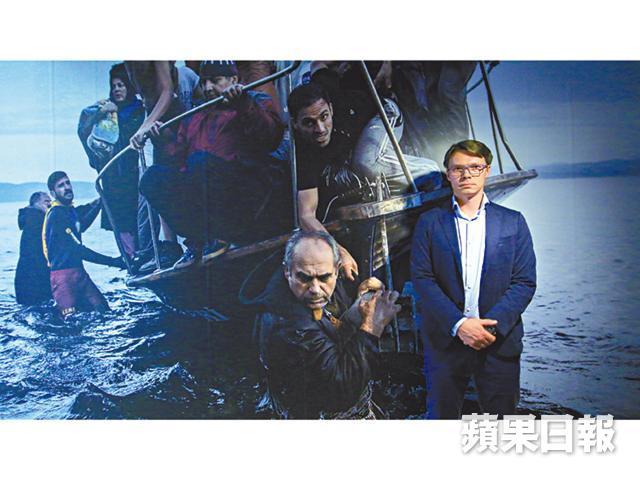

俄羅斯攝影師Sergey Ponomarev團隊替《紐約時報》奪取了今年第100屆普立茲獎(Pulitzer Prizes)最佳突發新聞攝影獎。他用鏡頭記錄了敍利亞戰爭助長歐洲自二次世界大戰以來的最大難民潮,同時成為2016年世界新聞攝影比賽時事新聞故事照片雙料冠軍。

作品一夜成名,Sergey向世界展現赤裸人性,惟獨從不與身邊兩個孩子分享自己作品和背後故事。「生命的殘酷,我盡量不想他們太早知道。」衝鋒陷陣的前線攝影師意志硬淨,同時擁有一顆溫婉的慈父心腸。

60張珍貴的難民照片,飛越萬里到達香港跑馬地F11攝影博物館展出,更是Sergey奪獎後全球處女個展,主題“REFUSEE”。作品涵蓋難民逃離家園希望抵達西歐和北歐尋求庇護的一幕幕真實場景:搶灘拼死跌碰上岸的狼狽相、客死異鄉的人間悲劇、難民互相扶持的溫馨瞬間,甚至他們在異地踢足球、說夢想的人性一面。看照片猶如跟難民暴走了一趟逃亡之旅,都是Sergey與團隊花了一年多追蹤難民非法越境、他足足五個月時間與難民獨處的人文關懷記錄,慨嘆:「難民不只是一個名詞。」

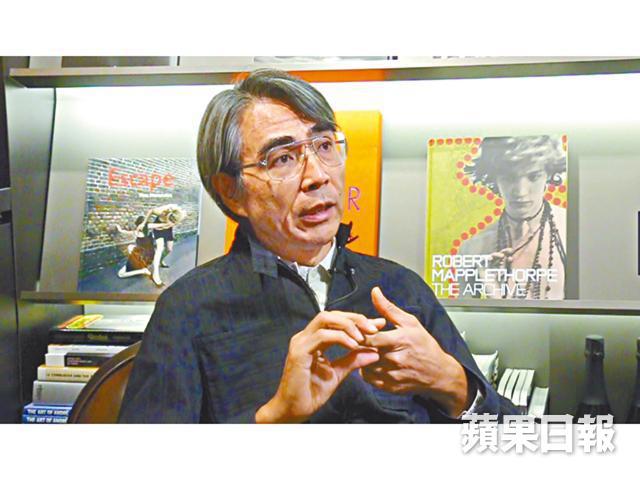

F11攝影博物館創辦人蘇彰德指,Sergey的作品人味很重,欣賞他重視亦擅長捕捉難民的情緒變化。

Sergey更拋出二十世紀最著名的戰地攝影師Robert Capa經典名言:「如果你的照片不夠好,那是因為你靠得不夠近(If your picture isn't good enough, you're not close enough)。」來總括自己獲獎的玄機。他強調將人性定格,不講究器材要有多先進、鏡頭zoom得多近,而是作為觀察者應抽離還是跟對象親近的選擇。「我跟難民一起喝酒、談足球、一起流浪,甚至現在還有跟部份難民保持聯絡。」Sergey說,因為和難民建立了關係,他身上多了一抹保護色,抓拍他們生活時,變成了隱形甚至難民一分子。

歐洲追蹤 一起逃亡抓拍生活

從希臘跟難民走到馬其頓、塞爾維亞,過境匈牙利到奧地利,Sergey目擊難民冒着生命危險登上不知會不會沉沒的難民船,各地用網用荊棘封鎖自己的邊界的防範措施。他與難民在邊境附近露宿、於暴雨中求警察讓他們穿過希臘鐵網、志願者不眠不休在岸邊協助難民安全上岸、鐵網把母子分隔兩地、有阿拉伯父母狠心以幼童做擋箭牌威脅入境……人間的枯榮、人性善惡,盡收眼底與照片。

「難民搶灘時,會把小孩遞給在場的記者與志願者,當他們把孩子塞給我時,我會放下相機把孩子送上岸,回來拿起相機再拍,最多浪費一兩個鏡頭,但能救人一命。」問攝影師的道德操守,Sergey答得決絕,人命凌駕一切。

一年光景,他見證最初湧歐難民數目並不顯著,最後變成空前的危機。「去年8月我要等上三天才目擊第一艘船泊岸希臘萊斯博斯島,但到10至11月,每日多達50艘難民船湧岸,進入馬其頓,每天逃亡的難民多達20萬。我見證了難民的種種艱辛,也目擊他們進入歐洲各地面對的文化水土不服,有些人忍受不了被迫回到家鄉,有的展開了新生活。」

“REFUSEE”策展人孫樹坤解釋,展題是由多個詞語交織而成的完形(Gestalt),包括「難民 (Refugee)」、「拒絕 (Refuse)」及「觀看 (See)」,反映當下歐洲面對難民危機的兩難局面,同時寄語對世界時事冷感的港人,透過難得的新聞照片閱讀時局。

「香港媒體對浸死小孩、炸傷小朋友的煽情情景,報道一輪便銷聲匿迹,對國際難民問題不會有任何跟進,只是得個知字,從來不覺得親身體驗和深入了解是有價值的,我希望這個展覽可以提供一個機會。當社會只懂計算,用數字衡量人的得失並不公平,他們是有血有肉的人,不只是經濟數據。」

孫樹坤續說,已故蘋果教主喬布斯的父親也是二戰後的敍利亞難民,當年美國若不收留他,全美最大上市公司或許便不存在。「所謂難民,其實只是正面對逆境的人。」

1980年生於莫斯科的Sergey曾是當地報章的攝影師,報道過俄羅斯和前蘇聯的本地與體育新聞,後投身《美聯社》八年後便選擇當自由工作者。他回憶,遊走於埃及、利比亞、加沙地帶的戰場前線毫無畏懼,人生最怯的戰爭,竟是選擇繼續當全職攝影師還是自由人的心理交戰。

有次他在前線拍攝俄羅斯軍隊進入烏克蘭,作為俄羅斯人他處於兩難位置,他心裏很難過,卻體悟到人生哲理,作了獨立自主的決定。

「攝影師是證人,照片是證供」

「在每一場戰爭,當地人民永遠是輸家,我決定離開俄羅斯,獨立表達我的聲音也為他們發聲,我的工作對我國家和家人也有一定影響。當全職攝影師,我就不用理會傳媒機構與我意見不同。」Sergey甚為敬重的戰地攝影記者James Nachtwey一句話對他影響至深。「攝影師是證人,照片是證供(I have been a witness,and these pictures are my testimony)。我相信大數據時代,所有照片都見證世界每一場戰爭。」酷愛研究歷史的Sergey斷言,今日照片明日歷史。

很多人問過Sergey何以不願安危,甘願與難民同處逆境?包括他的家人,他認為每個人都有自己的角色去扮演,他自覺要履行責任,同時也享受與拍攝團隊及自願者在前線一起拼搏的出死入生經歷。「我有孩子也有父母,他們都很擔心我,但這是我的選擇,無人可叫停我。」問Sergey為攝影最大的犧牲是甚麼?他最初想不到,後來輕嘆了一句:「或許是犧牲了婚姻吧,我離了婚,也因工作經常與孩子分離。」

曾經滄海的他悻悻然說:「自由世界太多選擇,在超市買水都有無限種類,你看電影《拆彈雄心》就知道,在戰場一滴水有多珍貴,經歷令我更清楚簡單生活的好。」

坦言計劃最多只安排至下星期的Sergey戲謔,自己不是超人,不愛做虛無拯救地球的夢想,凡事即知即行,只想老實地用照片說話,更強調媒體的錄像風潮席捲下,他更相信硬照的威力。下一個拍攝計劃仍然是難民,他希望繼續跟進這批難民的去向,在異地開展新生活的故事。

「努力說我的故事,然後切法脫離它,我不希望再次提起細節和重複自己,務求繼續投入生活。」Sergey說,這聽起來卑微的日常,認真落實起來,其實很難。

香港國際攝影節主辦:《REFUSEE─Sergey Ponomarev》

日期︰即日至11月18日,須網上預約

地點︰跑馬地毓秀街11號F11攝影博物館

查詢︰ http://www.f11.com

記者:鄭天儀

攝影:伍慶泉

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌

部份圖片由被訪者提供